杭州“春如四季”颠覆认知!西湖秋色暗藏中西审美大战,修复师时空碰撞

你知道吗?当人们常用“四季如春”形容宜居之地时,杭州人却笑谈“春如四季”!短短一个春天,气温如过山车般骤升骤降,短袖与羽绒服轮番登场,白天热浪袭人,夜晚冷风刺骨,找秋裤成了家常便饭。而秋日呢?郁达夫曾说江南秋“看不饱,尝不透”,但十月底至十一月的杭州,却迸发出极致的色彩盛宴!此时,西湖秋色浓郁如油画,金红梧桐映照湖面,仿佛破晓金光洒落。如果说春夏西湖是写意画,那么秋日西湖便是笔触炙热的欧洲重彩油画!

作为一名古籍修复师,我常沉浸于古朴典雅,但西湖秋色的浓郁却带来一丝违和——它少了传统文人的清幽淡远。这正是西湖的包容:四季风光在蓝天碧水间碰撞出中西方审美对比。小西湖,大襟怀,若人有违和感,岂非小格局?由此,我想到修复领域的中西方审美之争。

中西方审美体系各异,文物修复理念也不同。虽共享“整旧如旧”“最少干预”等原则,但效果迥异。甚至同为中国纸质文物修复,古籍与字画修复要求也大相径庭。

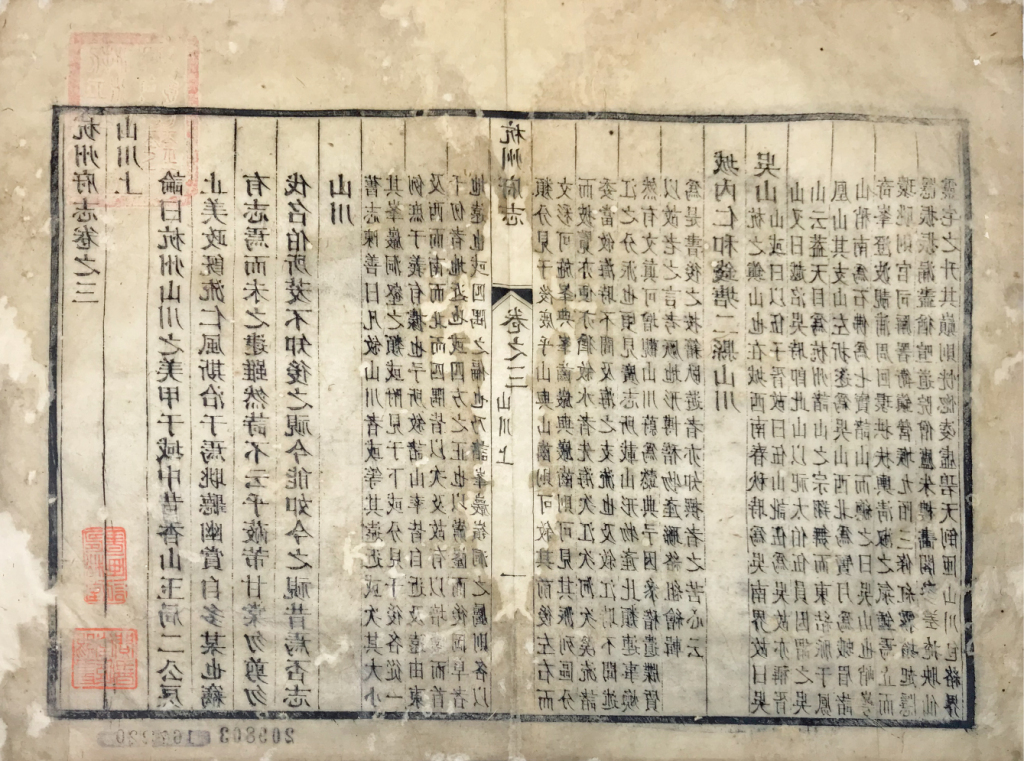

我曾修复康熙版《杭州府志》,发现前人修复痕迹:补纸字体精细仿原,但材料马虎——白色厚纸替代黄色竹纸,补丁随意,虫洞简单处理却精心描画笔道。猜想这位前辈或是文人,注重文字完整性而非修复技艺。

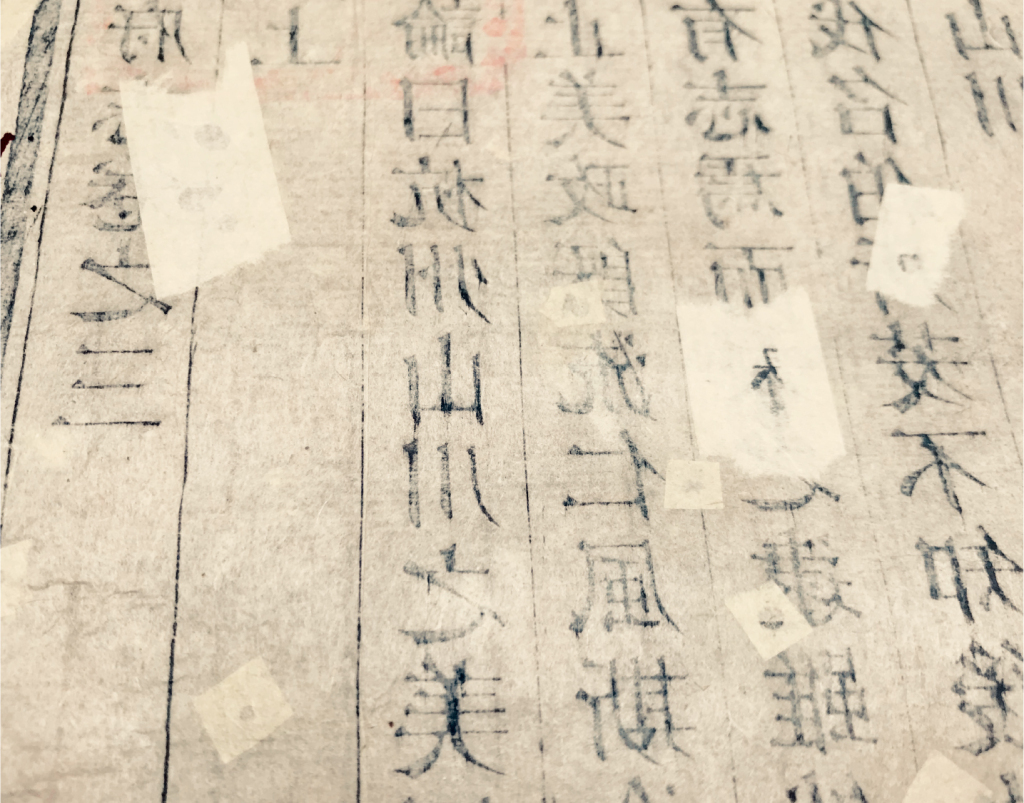

书叶补丁(前人不当修复)

厚补纸导致书叶劣化,但按原则不能完全去除历史痕迹。我只能小心加工,扯去边缘,但小补纸易掉,需重新粘贴。这过程耗时耗心,不禁吐槽:若无良工,宁存故物!布兰迪说修复应利于后续干预,前人未读此,留困扰于我们。我们实践以弥补,避免给后人添麻烦。

《杭州府志》修复后

常有人问:修复只补纸吗?缺字要补吗?传统有“划栏补字”工序,但如今强调“最小干预”“可辨识”,此工序已少用。我解释原则,但外人期望“天衣无缝”,如字画修复。殊不知,字画修复也在反思。

我常讲“忒修斯之船”悖论:船板渐换,是否还是原船?霍布斯延伸:若用旧板组新船,哪艘是真?这问题无解,却引发深思。

若我修忒修斯之船,会取原木料,部分替换腐烂处,涂防腐剂,符合最少干预原则。这悖论适用于字画修复:修复师接笔全色,使画完整,但依据难寻,需高功底。陆宗润说接笔是审美要求,但修复师个人色彩融入后,画作是否还是原作者的呢?或是共同作品?

布兰迪在《修复理论》中强调:修复师不是艺术家,不能逆转时间,应尊重作品当下状态,保护完整性。西方修复要么维持残缺,要么添加可辨识部分,确保兼容。

西湖四季包容各异之美,古籍修复师也应如此,接纳中外理念与技艺。

附记:

写文时,我在复旦大学参会,讨论修复程度。张品芳老师说:虽不赞成“划栏补字”,但需学会此技能。原则指导平衡,但不弃传统极致追求。此言值得反思。

(作者:玥涵,编辑:玥涵,摘自汪帆著《补书》,浙江古籍出版社,2025年8月。授权发布,标题为编者所拟。)