界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 张友发

递交辞职报告后,90后乐迷苹果在一年内完成了50场五月天演唱会的打卡之旅。从北京鸟巢到香港红磡,她在万人合唱中释放职场压力,用镜头记录同好们的青春笑颜。这场跨越12座城市的音乐朝圣,不仅成为她告别焦虑的出口,更指引着人生新阶段的方向。

"人类基因里镌刻着对集体欢腾的原始渴望。"美国社会学家芭芭拉·艾伦瑞克在《街头的狂欢》中揭示的真理,正在当代年轻人中以演唱会的形式复现。当自律文化与延迟满足成为社会主流,这些音乐现场却为年轻人提供了卸下防备、拥抱本真的短暂乌托邦。

如同上世纪摇滚乐颠覆青年文化,后疫情时代的演唱会正重构当代年轻人的精神生活。在社会情绪与社交媒体的双重催化下,新一代乐迷通过音乐现场找到身份认同,在声光交织中完成对现实压力的集体逃离。

01 当集体欢腾遭遇现代性压抑

初入演唱会圈层时,苹果发现陌生城市的音乐现场总能激发她的极致亢奋:"全场几万人同步蹦跳,和邻座陌生人合唱到沙哑,这种集体共振让人暂时忘记孤独。"这种沉浸式体验创造的情感联结,正在成为都市青年的新型社交货币。

00后乐迷阿龙形容演唱会带来的亢奋能持续整周:"几万人共享的声浪结界里,没有KPI考核,没有情感纠纷,只有纯粹的当下。"这种被他称为"乌托邦时刻"的体验,正在改写Z世代的情绪调节方式。

追溯人类文明史,苹果与阿龙体验的集体欢腾有着深刻进化根源。英国人类学家罗宾·邓巴研究发现,旧石器时代人类通过音乐舞蹈构建超150人的社群联结,这种情感共鸣机制远超语言沟通的局限。

历史学家威廉·麦克尼尔在《追寻权力》中描述的二战列队操练体验,印证了集体律动的魔力:"当步伐与呼吸同步,个体意识消融于集体存在,产生超越自我的崇高感。"这种原始本能曾帮助先民通过集体歌舞威慑猎物、抵御外敌。

然而现代化进程中,集体狂欢传统遭遇系统性压制。16世纪法国贝阿恩地区立法禁止歌舞宴会,17世纪英国议会将足球运动定义为"邪恶行径",欧洲教会更颁布上千条禁令围剿嘉年华文化。这种压制在工业革命后达到顶峰,理性主义将情感释放污名化为"非理性放纵"。

随着"主观性兴起"的现代性转向,个体开始在社会评价体系中建构自我。马克思·韦伯笔下的"新教伦理"催生了禁欲主义工作观,人们在无止境的自我鞭策中积累财富,却陷入"富裕中的精神贫困"。芭芭拉·艾伦瑞克尖锐指出:"当传统庆典被取缔,人类同时失去了对抗忧郁的古老药方。"

02 情绪消费时代的狂欢复兴

2024年11月的上海,苹果创造了连看11场五月天演唱会的"全勤纪录"。在这支乐队成团25周年巡演中,她完成了23场追随式观演,单场最高消费达3800元的内场票。"与其在996中耗尽热情,不如投资能带来即时治愈的体验。"这种消费选择折射出当代青年的价值重构。

中国演出行业协会数据显示,2023年前三季度演出市场票房已突破2019年全年水平,2024年大型演唱会票房更劲增66%达296.36亿元,同期电影市场却下滑23%。这场文体消费的结构性变革,揭示着年轻人对沉浸式体验的迫切渴求。

中国人民大学传播学学者董晨宇分析:"当职业晋升、婚恋关系等传统安全感来源失效,情绪消费成为年轻人的心理免疫系统。"在播客《情绪价值经济学》中他指出,演唱会、盲盒等即时满足型消费,实质是个体应对不确定性的生存智慧。

回望20世纪摇滚乐运动,当代演唱会热潮呈现历史相似性。披头士1964年登陆美国时,《纽约时报》曾观察到少女粉丝"甘愿化作群体中的细胞"。这种身份消融现象在今天重现:00后子晴考研冲刺阶段仍斥资购票观看金泰妍演唱会,"在合唱中我找到了对抗焦虑的力量。"

这种"及时行乐"的消费哲学背后,是对阶层固化的无奈回应。"比起遥不可及的房贷,演唱会门票更像触手可及的小确幸。"乐迷阿Wind的感慨道出真相:当向上流动通道收窄,年轻人转向可负担的精神消费来维系生活意义。

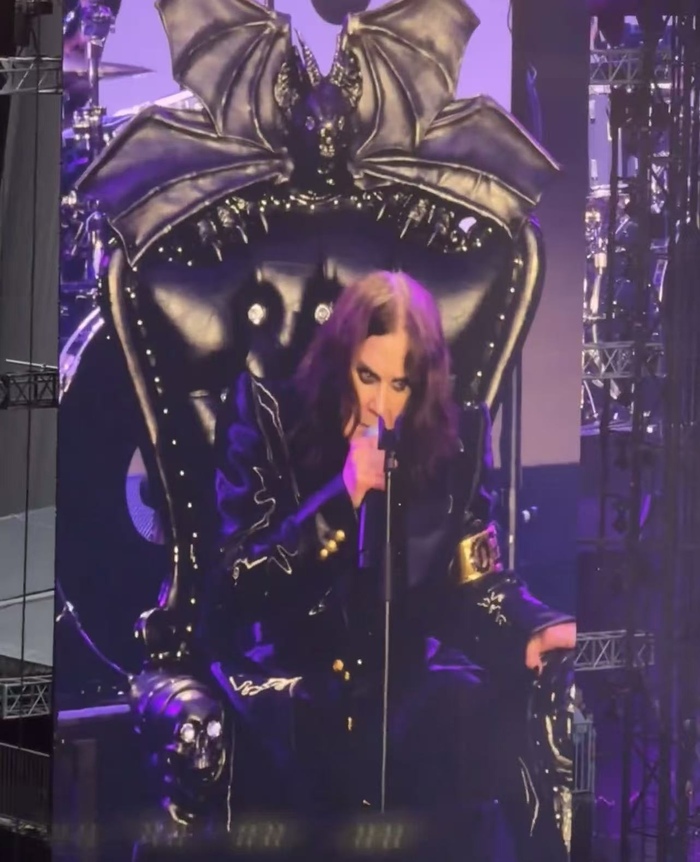

对于见证过350场演出的阿龙而言,演唱会消费更关乎生命体验的紧迫感。2024年7月观看黑色安息日告别巡演后,主唱奥兹·奥斯本半月后的离世让他坚定了"不错过"的信念。这种"向死而生"的消费观,正在重塑青年群体的价值排序。

03 从情绪出口到生活方式:演唱会经济的多维赋能

如今演唱会对苹果而言已超越娱乐范畴。这位自由撰稿人通过记录追演经历获得稿费,在五迷社群中建立职业网络,"音乐现场既是灵感源泉,也是生活锚点"。从最初的叛逆出走,到如今的事业支点,演唱会完成了角色进化。

当代演唱会经济正突破演出边界,形成"演出+文旅+社交"的生态闭环。2024年五月天鸟巢巡演期间,主办方推出的"公仔主题旅游巴士"带动周边景点客流量增长47%,北京旅游集散中心数据显示,72%的外地乐迷会因演唱会延长在京停留时间。

阿信主理的潮牌推出的"卜卜胡萝卜"IP,已成为五迷群体的身份密码。苹果在日本小樽凭借佩戴的卜卜挂件结识同好,半年后更通过朋友圈拼房功能与这位日本粉丝在香港演唱会重逢。这种基于共同符号的社交联结,正在重构青年人际关系网络。

00后子晴的"物料社交"实践同样典型。考研前夕,这位内向女生耗时一周制作金泰妍主题亚克力应援物,在澳门场馆外完成37次物料交换。"黑暗中传递荧光棒的瞬间,比场内演出更让我难忘。"这种仪式化互动创造的情感联结,具有传统社交难以比拟的强度。

社交媒体时代的演唱会已形成"线下体验-线上传播"的完整链路。据抖音数据,2024年演唱会相关短视频播放量突破860亿次,五月天"左边右边都是很好的大人"即兴talk片段更创下2.3亿播放量。这种病毒式传播不断为现场狂欢注入新参与者。

苹果珍藏的演唱会记忆中,阿信的临场互动最具治愈力量:"他会说'成为大人不需要完美',这种接纳让紧绷的神经突然松弛。"这种心理支持功能,使演唱会超越娱乐属性,成为当代青年的"心灵健身房"。

当被问及演唱会是"解药"还是"麻药",苹果给出辩证答案:"重要的是它让你有勇气面对明天。"这种务实态度折射出年轻人的生存智慧——在无法改变系统的当下,先抓住那些确证生命美好的瞬间。

阿龙的人生轨迹更印证了演唱会的转型力量:通过落日飞车伦敦演出结识女友,将爱好转化为海外演出推广职业。这种"热爱变现"的路径,正在成为Z世代的新型职业发展模式。

正如社会学家罗萨在《加速社会》中预言,当传统意义系统崩塌,年轻人正通过音乐节、演唱会等"共鸣空间"重构生命意义。这场始于情绪释放的狂欢,终将演变为一代人的精神觉醒运动。

参考资料:

芭芭拉·艾伦瑞克(Barbara Ehrenreich). 《街头的狂欢》(Dancing in the Streets).北京联合出版公司,2017.

钟慧芊. “抠搜”年轻人,抢空高价演唱会门票. 新周刊, 2025.

https://mp.weixin.qq.com/s/_CbTISmMvy5bc9nu9Beg9Q

丁茜雯. 从不看音乐节、演唱会的人,为什么开始扎堆演出现场?. 音乐先声, 2023

https://36kr.com/p/2434136116097283

陈苹果. 我在上海连看了11场五月天演唱会. 新声Pro, 2024.

https://mp.weixin.qq.com/s/NZqjq1ROYPfk5F0z-dm32Q?scene=1&click_id=5

赵铭. 演唱会的短视频时代,新声Pro, 2025.

https://mp.weixin.qq.com/s/-ldecDsW2adf9eOj-pJgKw

琉音. 三年了,演唱会为何还没降温?. 娱乐硬糖, 2025.

https://mp.weixin.qq.com/s/sPjgwn0X3ft5-g4yBqpodw

关聪. 2024年电影票房同比下滑23% 观影人次减少近3亿. 财新网, 2024

https://companies.caixin.com/m/2024-12-31/102274193.html

刘煜. 数读国潮——从流量到产值:演唱会经济井喷式复苏,下沉市场待破茧. 观潮新消费, 2024.

https://www.36kr.com/p/2627055702293635

颠颠,董晨宇. 从盲盒到谷子,我的情绪价值是这些小玩意儿给的. 看理想圆桌, 2025.