谈及家庭暴力,不少人常因"家庭"二字将其误认为难以介入的"家务纠纷"。然而,随着多起恶性家暴案件的曝光,社会必须清醒认识到:家庭暴力绝非私事,而是严重侵害人身权利的刑事犯罪行为。

近日,备受社会关注的成都"两年16次家暴案"二审宣判,施暴者贺某阳因故意伤害罪、虐待罪被判处有期徒刑11年。该案中,受害人谢女士在婚姻存续期间长期遭受暴力侵害,即使在怀孕8个月时仍未能幸免,其遭遇引发公众对反家暴机制落地效能的深度思考。

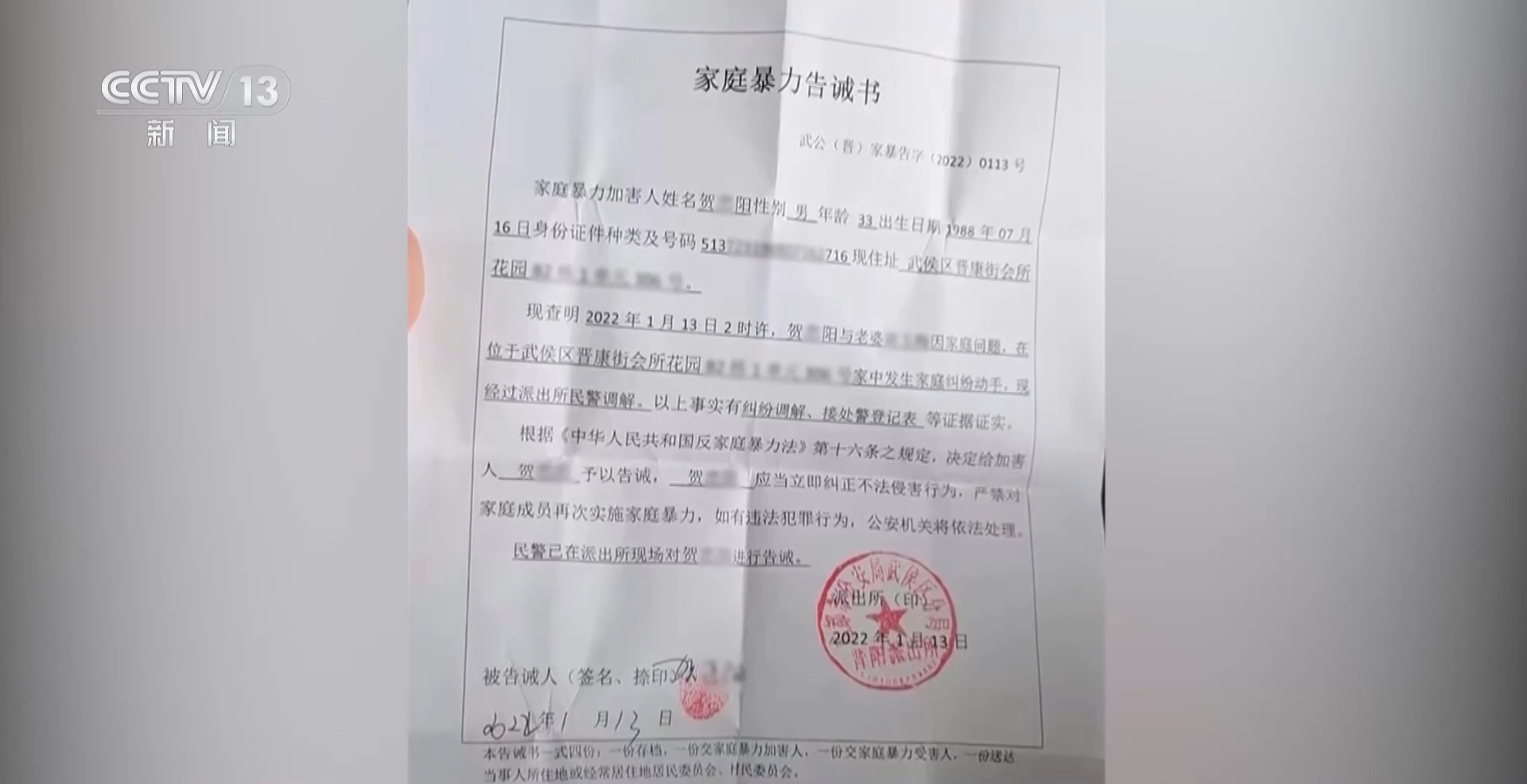

司法文书显示,谢女士在两年婚姻中累计遭受16次家暴,导致全身20余处损伤,包括肝脏部分切除、肠道手术修复、左肾萎缩等永久性伤害。尽管受害人曾6次报警并2次获得警方《家庭暴力告诫书》,其人身安全保护令申请却因"需提供本地身份证明"等理由被驳回,法律保护机制未能有效发挥防线作用。这一现象暴露出《反家庭暴力法》实施近十年来,各地在法律执行层面仍存在显著差异。

据谢女士陈述,暴力始于2021年孕期,丈夫贺某阳因生活琐事频繁实施殴打。即便在警方发出告诫书后,施暴行为仍未停止。2023年4月24日,谢女士携带家暴证据光盘向成都武侯区法院申请人身安全保护令,却因"被申请人非本地户籍"遭拒。当晚,贺某阳将其诱骗至酒店实施最严重暴力侵害,造成其多器官功能损伤,经鉴定构成重伤二级。

谢女士回忆,婚姻存续期间丈夫对其实施严格控制,回家时间、消费支出甚至服饰选择均可能引发暴力。首次报警后警方仅作口头警告,第二次报警才出具《家庭暴力告诫书》。律师介入后建议申请人身安全保护令,但法院以"需提供本地身份证明"为由驳回申请,而其提交的有效期内身份证复印件因非成都户籍被认定无效。

《家庭暴力告诫书》作为公安机关督促施暴者改正的法律文书,在本案中未能起到震慑作用。贺某阳签收告诫书后虽承诺不再施暴,但实际暴力频率反而增加。2023年4月24日保护令申请被拒当晚,谢女士在酒店遭受的暴力导致其肝脏破裂、肠道穿孔,经紧急手术才脱离生命危险,构成永久性伤残。

家暴受害者 谢女士:法院工作人员明确告知,仅提供居住证明无效,必须提交对方本地身份证明。我当时提供了贺某阳在有效期内的身份证复印件,但因为户籍地不在成都,就被驳回了申请。

此次暴力事件成为谢女士婚姻中的最后一次家暴,也是最严重的一次。司法鉴定显示,其肝切除术后构成八级伤残,肾功能损伤构成九级伤残,全身累计20余处损伤符合《人体损伤程度鉴定标准》中的重伤情形。2024年一审法院判处贺某阳有期徒刑11年,赔偿各项损失37.9万元,二审法院维持原判。

案件虽已宣判,但谢女士的遭遇引发公众对反家暴制度的深刻反思:为何法律明确规定的保护机制,在实践中会因地域差异出现执行梗阻?人身安全保护令这一"救命稻草"如何才能真正成为受害者的安全屏障?

人身安全保护令,本应是受害者逃离暴力的“救命稻草”,现实中为什么会因为种种障碍未能及时发挥作用?《反家庭暴力法》实施九年来,各地法院签发保护令数量从2016年的678件增长至2024年的6351件,增幅近十倍。但全国3000余家基层法院年均仅签发2件的现状,与8.6%的已婚女性曾遭家暴的调查数据形成鲜明对比,折射出制度落地的结构性矛盾。

对比重庆巴南区的反家暴实践可见显著差异。当地建立的法院、公安、妇联"一站式"保护令申请机制,允许受害人在派出所直接提交申请,民警通过专用平台协助录入信息,法院最快20分钟即可在线审核签发。2016年至今,该区已累计签发保护令超1000件,通过地方立法明确各部门职责分工,实现证据标准、处置流程的规范化管理。

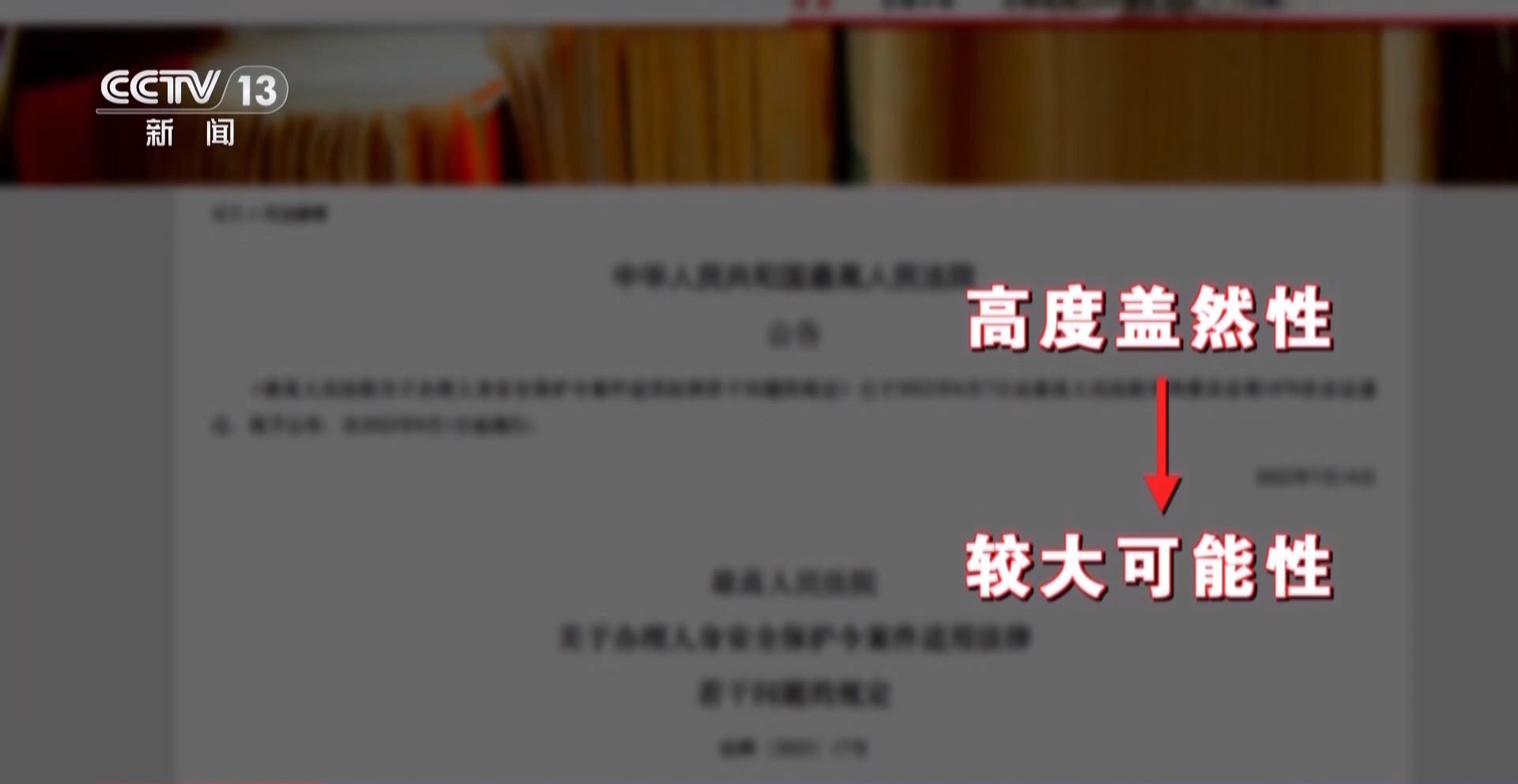

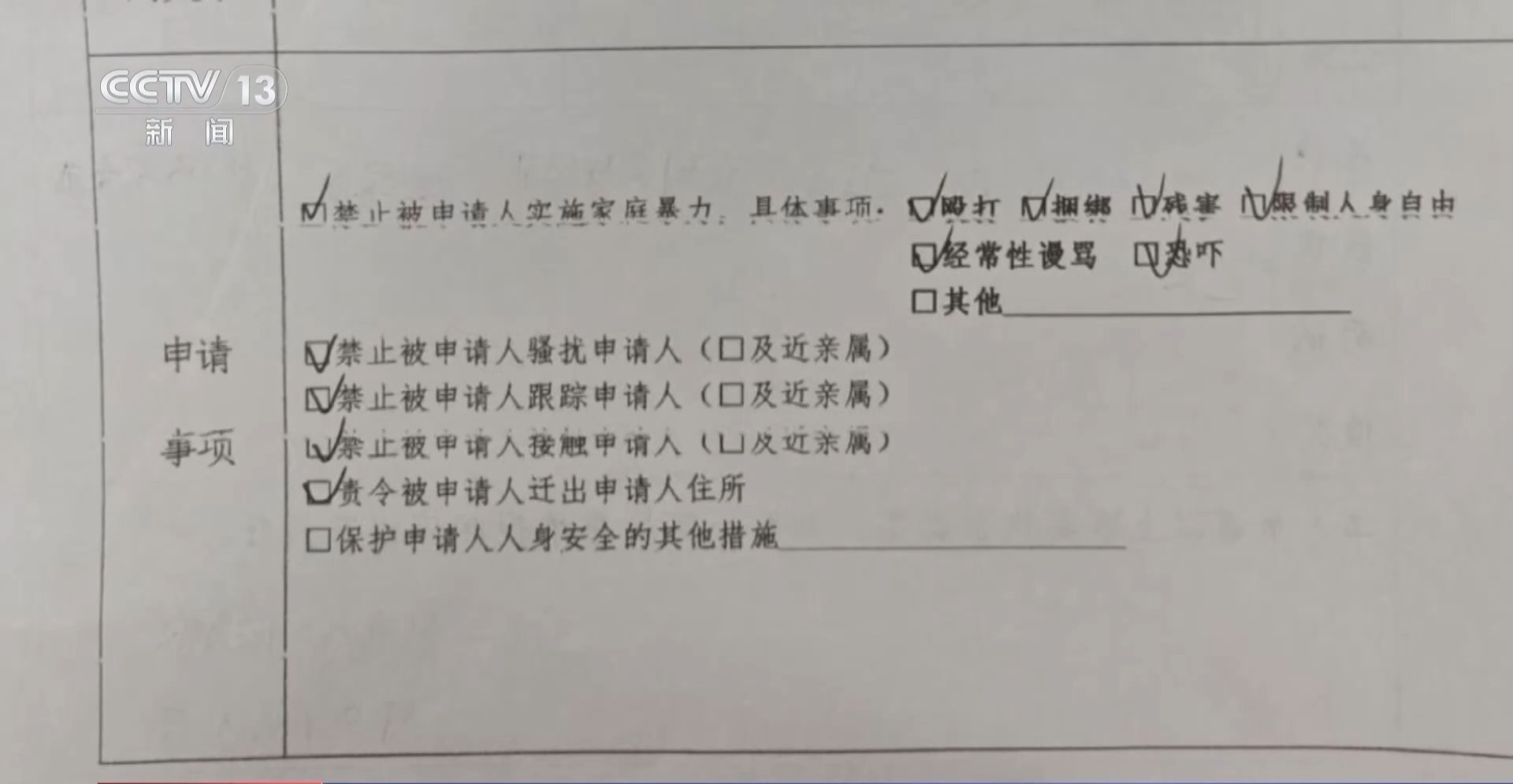

重庆市巴南区法院家事法官介绍,2022年最高法司法解释实施后,保护令申请证据标准已从"高度盖然性"降至"较大可能性",申请人可通过报警记录、伤情照片、聊天记录等十种证据形式证明家暴事实。该院开发的智能申请系统设有暴力类型、禁止行为等勾选项,大幅降低申请难度,平均审理周期压缩至12小时内。

《反家庭暴力法》第二十条明确规定,法院可依据公安机关出警记录、告诫书、伤情鉴定等直接认定家暴事实。但实践中,多数受害人因无法提供完整证据链被驳回申请。最高法2022年司法解释特别列举了包括录音录像、电子数据、医疗机构证明等在内的十种证据形式,降低了举证门槛。

记者注意到,重庆推行的保护令申请模板中,"禁止接近受害人""禁止电话骚扰"等常见诉求均设置标准化选项,申请人无需撰写复杂文书,可由民警或妇联工作人员协助勾选完成申请,大幅提升了制度可及性。

2024年10月施行的《重庆市实施〈反家庭暴力法〉办法》,通过地方立法固化了一站式申请、多部门联动等创新做法,明确公安机关接到家暴报警后应当场调查取证,对违反告诫书者依法处罚。数据显示,该区保护令申请支持率达82%,远高于全国平均水平。

国务院《反家庭暴力工作情况报告》指出,当前家暴治理存在三大痛点:告诫书发放标准不统一、保护令申请渠道不畅、基层执法认知存在偏差。全国妇联2020年调查显示,我国已婚女性遭受配偶暴力的比例为8.6%,虽较2010年下降5.2个百分点,但绝对数量依然庞大,反家暴工作仍任重道远。

法律专家指出,消除地区差异的关键在于建立全国统一的反家暴操作规范,包括明确民警接警后的强制调查义务、规定告诫书的必备条款、细化保护令的签发标准等。目前,最高法正在研究制定《人身安全保护令案件办理规范》,拟对证据认定、审理流程、执行监督等作出统一规定。

《反家庭暴力法》作为我国首部专门防治家暴的法律,确立了告诫书、保护令、多部门合作等核心制度,但38条的法条难以覆盖实践中的复杂情况。近年来,各地通过地方立法进行补充完善,如北京规定医院接诊家暴受害人需强制报告,江苏明确保护令可禁止施暴者使用未成年子女联系方式等。

最高人民法院数据显示,2024年全国法院签发人身安全保护令6351件,较2016年增长近十倍,但平均每个基层法院年签发量仅2件。业内人士指出,这一数据既反映制度知晓率提升,也暴露出执行资源不足、地方重视程度差异等现实问题。

随着成都家暴案的宣判,社会各界呼吁加快完善反家暴配套机制:建立全国统一的家暴案件信息平台,实现公检法司数据共享;制定《家庭暴力告诫书管理办法》,规范调查取证标准;明确保护令执行的警力保障措施,对违反者依法追究刑事责任。只有构建起预防、干预、救助的完整链条,才能让每一位受害者都能及时获得法律庇护。

下一步,立法机关拟对《反家庭暴力法》进行修订,重点完善保护令申请程序、强化执行力度、明确各部门职责分工。期待通过制度创新,消除地域差异,让人身安全保护令真正成为家暴受害者的"护身符",推动形成对家庭暴力"零容忍"的社会共识。