当前,大型演唱会票房呈现"下沉"趋势,二三线城市占比高达77%,显著超过一线城市的10%,成为拉动地方文旅消费的重要引擎。与之形成鲜明对比的是,中小型Livehouse演出正深度融入一线城市的文化肌理,为都市青年打造常态化的沉浸式音乐体验。今年暑期档,上海各类音乐演出总量突破200场,其中Livehouse等中小型演出占比达75%,展现出细分市场的蓬勃活力。

网友分享台湾乐队康士坦的变化球在蜚声livehouse的演出

Livehouse:音乐产业的"毛细血管"经济

中国传媒大学音乐产业发展研究中心《2025中国音乐产业报告》显示,2024年全国音乐演出市场规模达387.33亿元,同比激增46.61%,增速远超数字音乐(15%)及影视动漫游戏音乐(15%)等领域。其中大中型演唱会、音乐节贡献票房296.36亿元,同比增长66.5%。作为演艺新空间的重要组成,Livehouse主打中小型演出市场,灯塔专业版数据显示,2024年全国中小型演唱会逾450场,吸引近50万观众,成为音乐消费市场的新增长点。

据@魔都live指南 不完全统计 仅9月1日一天上海就有近20场livehouse演出

演出市场呈现结构性分化特征:大型演唱会向二三线城市下沉,而Livehouse则扎根一线城市构建常态化演出网络。这种差异化布局使得上海等大都市形成"日常化音乐消费"生态,通过高频次、多品类的演出供给满足青年群体多元文化需求。

暑期档上海音乐演出市场数据显示,中小型Livehouse演出占比达3/4,成为年轻群体夜间文化消费的核心选择。

近期上海Livehouse舞台呈现多元融合态势:康士坦的变化球带来后摇滚燃情现场,五雷王乐队演绎乡村雷鬼风情,日本Citypop传奇Bread&Butter跨越代际对话,虎啸春、帆布小镇等新锐乐队展现Z世代音乐态度,LOFT BEACH等本土乐队则上演"返乡巡演"。这种跨地域、跨年代、跨风格的演出矩阵,构建起潮流与经典共生、复古与新锐碰撞的文化图景。同时,偶像新人线下首秀、虚拟偶像全息演唱会、影视IP衍生演出等跨界形态持续涌现,进一步丰富演出市场供给。

专业性与跨界性、主流化与小众化的辩证统一,成为Livehouse等新型演艺空间的鲜明标识,折射出当代青年文化消费的复合需求。

地下偶像团体StarWink在万代南梦宫上海文化中心未来剧场

虚拟偶像泠鸢线下live上海场 回响之地

从边缘场景到主流消费:Livehouse的产业逆袭

Livehouse的演进史与独立音乐的发展历程深度绑定。二战后音乐产业形成以唱片工业和剧院演出为核心的双轨体系,专业剧院设置的高准入门槛与唱片工业的资本化运作,共同构筑起音乐传播的垄断格局。

在此背景下,底层音乐人面临双重困境:既需依附娱乐工业生存又受制于市场导向,在商业体系中常遭遇权益失衡。这些被主流产业遮蔽的创作者,持续探索爵士、蓝调、民谣、摇滚、朋克等多元音乐表达,形成独立于商业体系的艺术实践。

二手玫瑰 上海Mao livehouse

打破专业壁垒、解构工业逻辑、重塑娱乐价值的理念,催生了服务于独立音乐的展演空间。从早期依附于酒吧、俱乐部的即兴演出,到专业化Livehouse的出现,完成了从社交空间到艺术场域的质变。这类场地通常改造自工业遗存,以极简空间设计、专业声学处理、灵活观演模式为特征——百至千人容量的无固定座椅空间,配合顶级音响设备,创造出零距离、高沉浸的音乐体验场景。这种空间美学既降低运营成本,又最大化音乐现场的感染力,成为当代青年文化消费的标志性场景。

Keren Ann在上海Mao livehouse

中国Livehouse发展历程与独立音乐生态同频共振。从北京马克希姆西餐厅、上海ARK音乐餐厅的萌芽探索,到MAO Livehouse、摩登天空、育音堂、瓦肆等连锁品牌的崛起,构建起覆盖全国的演出网络。2019年《乐队的夏天》、2022年《我们民谣2022》等现象级综艺,推动新裤子、痛仰、周云蓬等独立音乐人破圈,"米店""没有理想的人不伤心"等作品成为青年文化符号。据国际行业报告,2024年全球独立音乐人数量突破700万,创造307亿美元市场价值,预计2029年将达456亿美元,成为驱动音乐产业增长的核心力量。

上海育音堂演出现场

体验经济时代:从音乐消费到符号认同

音乐产业正经历结构性变革,传统唱片工业持续式微,数字音乐占据产业主导——2024年中国数字音乐市场规模达1027亿元,占整体音乐产业五分之一份额。经济学家艾伦·克鲁格在《摇滚吧,经济学》中指出,超级明星经济依赖"规模效应"与"不可替代性"双重驱动,无论是实体唱片还是流媒体时代,头部艺人始终占据流量高地。在此逻辑下,音乐演出长期被定位为唱片销售的促销手段,处于产业价值链的辅助环节。

2017年成为全球音乐产业的转折点:美国艺人巡演收入占比攀升至80%,唱片销售仅占15%,版税收入不足5%。克鲁格强调:"巡演已成为音乐人主要收入来源,对多数从业者而言,现场演出是唯一盈利途径。"这种产业重心转移,为中小型Livehouse演出提供了发展契机。

在此产业背景下,Livehouse演出获得商业合理性与市场空间。近年来,陶喆、胡海泉、南拳妈妈等资深艺人,以及欧美流媒体爆款新人,纷纷选择Livehouse作为巡演主场。与此同时,新生代乐队持续涌现,将先锋电子、实验摇滚、国风说唱等多元风格注入演出市场,培育出差异化的音乐消费生态。这种产业格局打破了传统流行音乐的"头部垄断-长尾衰减"模式,形成多中心、网格化的市场结构。

越来越多的歌手巡演场地设置在专业剧院或Livehouse,图为2023年陶喆“欢迎光临”上海专场在前滩31演艺中心。

克鲁格提出的"演唱会本质是体验消费"论断,揭示了当代音乐产业的核心命题。Livehouse已从边缘场景跃升为音乐产业的核心基础设施,但其音乐本体导向的初心,正遭遇体验经济的重塑与重构。在Z世代文化消费逻辑中,Livehouse早已超越单纯的音乐聆听场景。

日本歌手BENI中国首场演唱会在上海瓦肆VAS est

五条人乐队的方言叙事、草东没有派对的情感解构,代表着当代青年对传统流行音乐工业的美学反叛。从"塑料袋美学"的视觉符号,到数字化节奏的听觉实验,从静默与嘶吼的情感张力,到地域文化的当代转译,这些音乐实践打破传统抒情范式,构建起新的感知维度。

暗色调的Livehouse空间如同都市生活的"异托邦",通过制造可控的"日常中断",为青年群体提供情绪释放通道。这种体验类似于节庆狂欢、主题乐园的情感刺激,通过打破常规生活节奏,注入新鲜感与仪式感,满足当代青年的情感代偿需求。

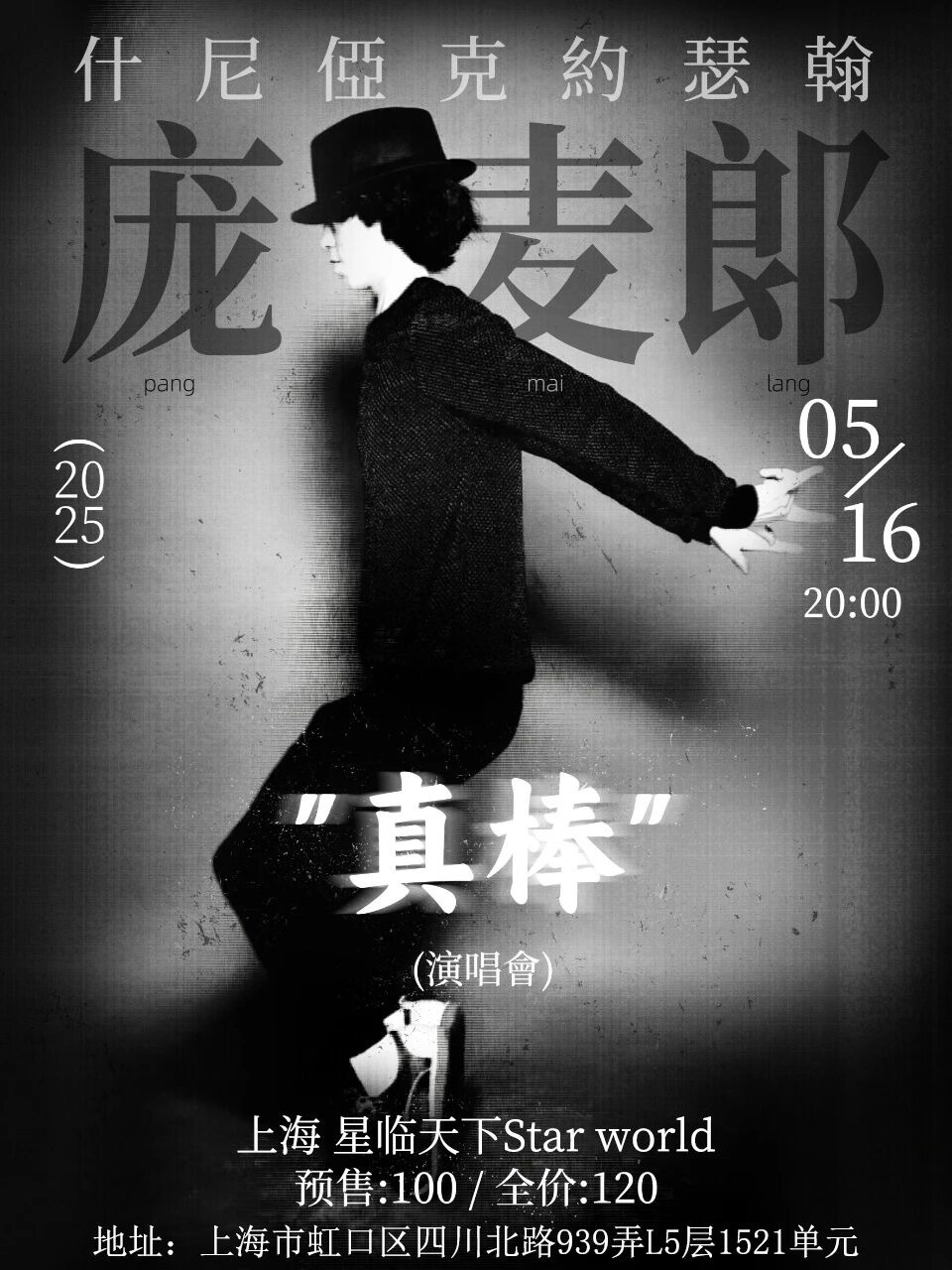

庞麦郎在上海星临天下Star world的演出海报

此外,朋克的反叛精神、说唱的街头态度、方言的在地认同、电子律动的身体政治,共同构成文化符号的碰撞场域。Livehouse成为青年群体进行文化实践的"符号实验室"——在互联网加速文化流变的背景下,现场体验成为捕捉转瞬即逝的文化潮流、完成身份认同建构的重要方式。数据显示,Livehouse单人观演比例高达73.1%,显著高于其他演出类型。这种"孤独的狂欢"现象,既源于社交焦虑的现实考量,也反映出青年群体对深度沉浸体验的追求——以独立个体身份进入充满可能性的时空场域,获得加倍的情感共鸣与自我确证。在此过程中,观众完成从文化消费者到意义生产者的转变,成为现场情绪的共同创造者。

可坐可站甚至可以躺,松弛感拉满,让livehouse沉浸感加倍。图为上海INS复兴公园地下的livehouse绿洲OASIS。

当代Livehouse已演变为独特的"中间空间":在稳定性与流动性之间、在统一符号与多元解读之间、在个体经验与集体记忆之间,构建起弹性的文化场域。音乐作为情感纽带,将表演者与观众凝聚为临时共同体,在声浪与光影中释放情绪能量、激发思想碰撞。这种常量生活之外的"异质体验",最终促成个体与陌生世界的情感联结,成为都市青年重建精神家园的重要途径。