为纪念复旦大学历史学科创建一百周年,澎湃新闻特推出“复旦史学百年”专栏,刊载关于谭其骧、顾颉刚、杨宽、章巽、耿淡如等大师、名师的研究性文章。他们不仅是复旦史学的奠基者,也是中国历史学界开风气之先的人物。专栏刊载的文章并非学人自述或回忆,而是力图从某一问题切入,阐发这些大师、名师的学术贡献及学术脉络,借此揭示复旦史学的学术传统,以期为后来者提供启迪与镜鉴。

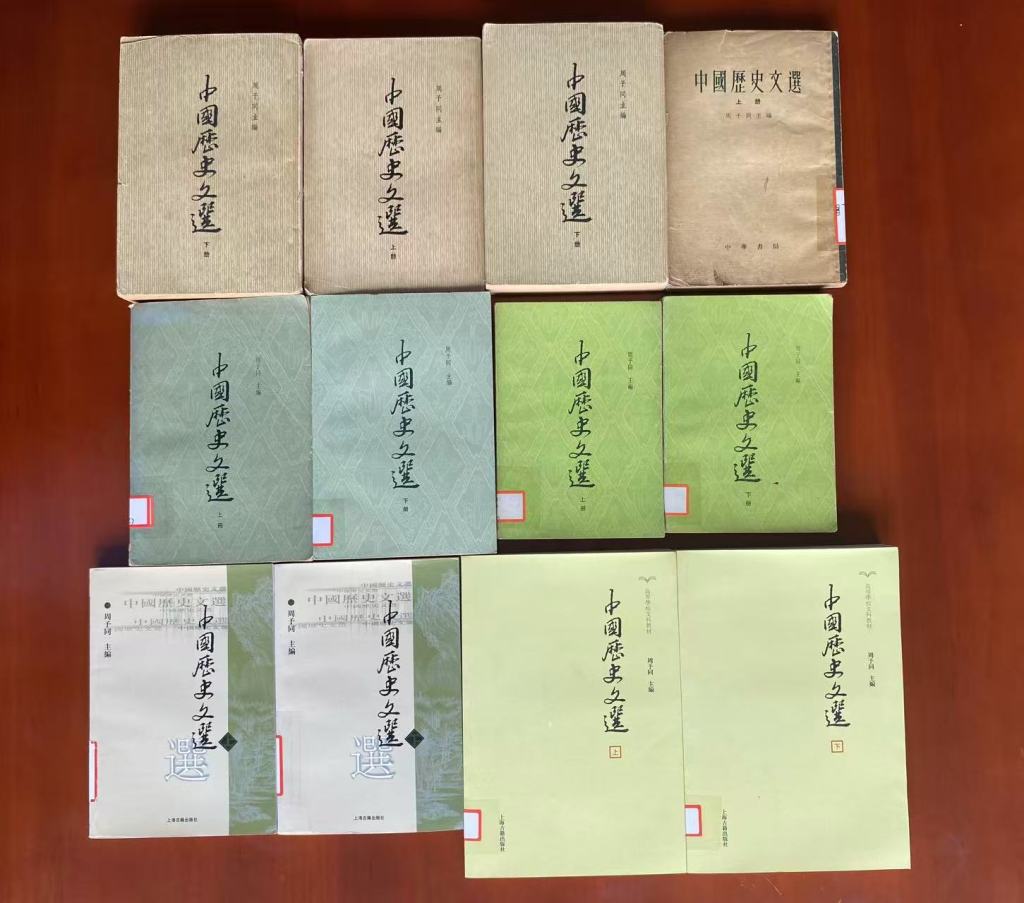

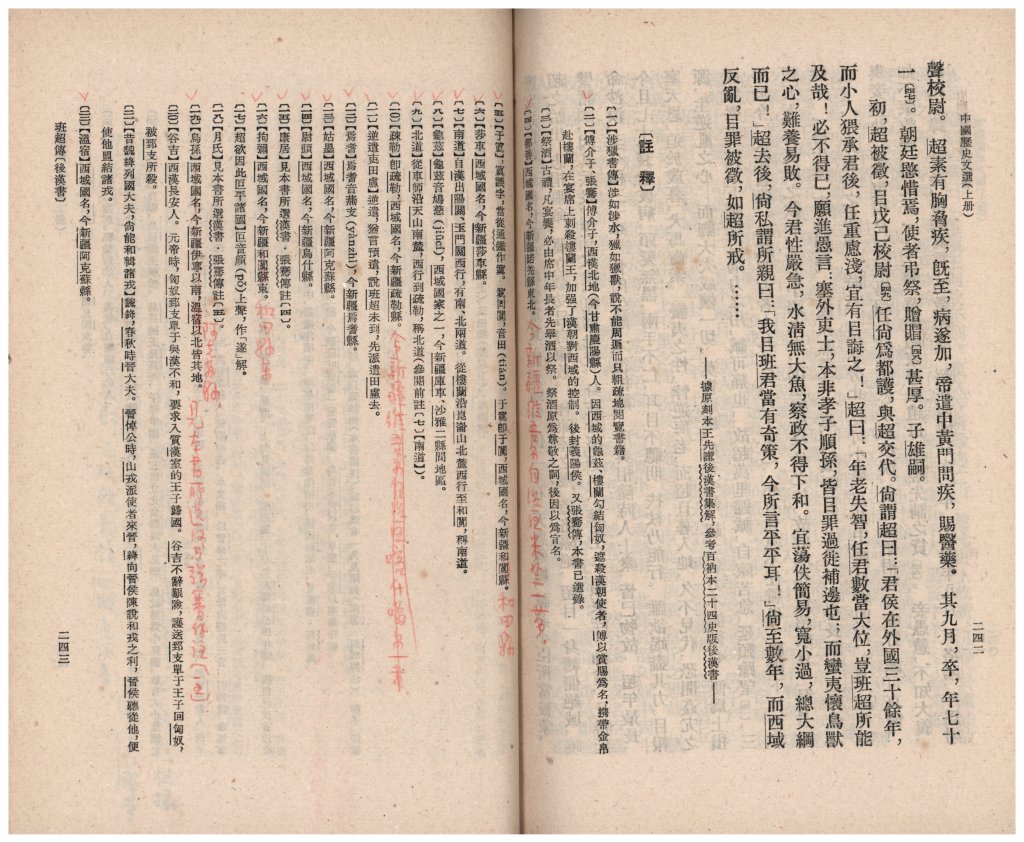

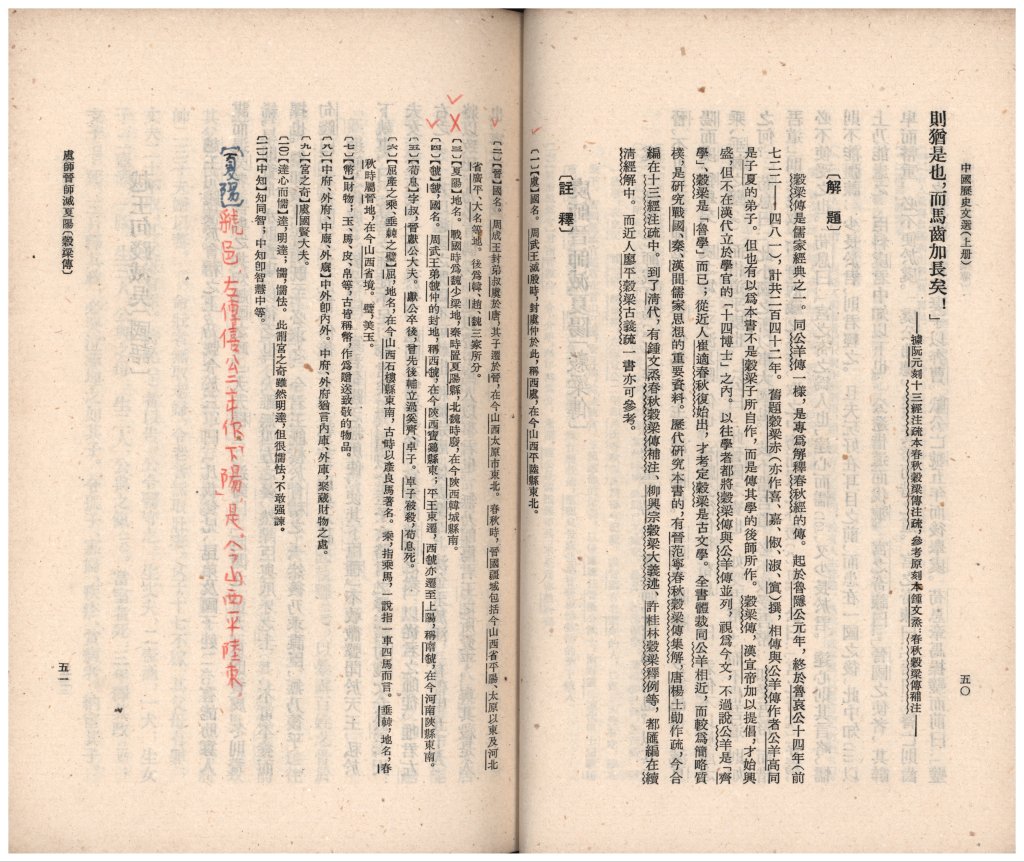

各种版本的《中国历史文选》

周予同(1898-1981)

周予同主编、朱维铮修订的《中国历史文选》作为高等学校文科历史专业核心基础教材,自20世纪60年代问世以来畅销不衰,成为国内史学选学领域的首部经典文本。本文依托文本分析、档案考据与口述史料,系统还原周本《历史文选》的编纂全过程,从选篇体系与注释范式切入,深入评估这部经典教材的学术贡献与教育价值,揭示复旦大学历史学系课程教学中传承至今的严谨、求实、创新与批判的学术传统。

一、20世纪50至60年代《中国历史文选》编纂的时代背景与启动历程

20世纪50年代,教育部在全国高校推行课程改革,其中"中国历史文选"与"中国历史要籍介绍"两门核心课程的设置,源自史学大师陈垣先生的专业提议。1951年教育部发布教学计划指示后,复旦大学历史系于1952年率先开设"中国史学文选"课程,课程采用从现代回溯古代的倒叙选授方式,精选中国史学名著篇章,注重内容解析与形式研究并重,旨在系统培养学生文言文史料阅读能力与现代历史分析法应用能力。当时包括复旦大学在内的多所高校均已编印内部交流的中国历史文选教材,据学者张柯在周予同研究中披露,复旦大学历史学系资料室现存1953-1954学年周予同编《中国历史文选》讲义油印本,该讲义创新性采用"选文+注释"双板块设计,既系统绍介古今史学发展脉络以构建整体历史观,又根据教学实践动态调整选文顺序以优化教学效果。

周予同《中国历史文选》油印本教材封面

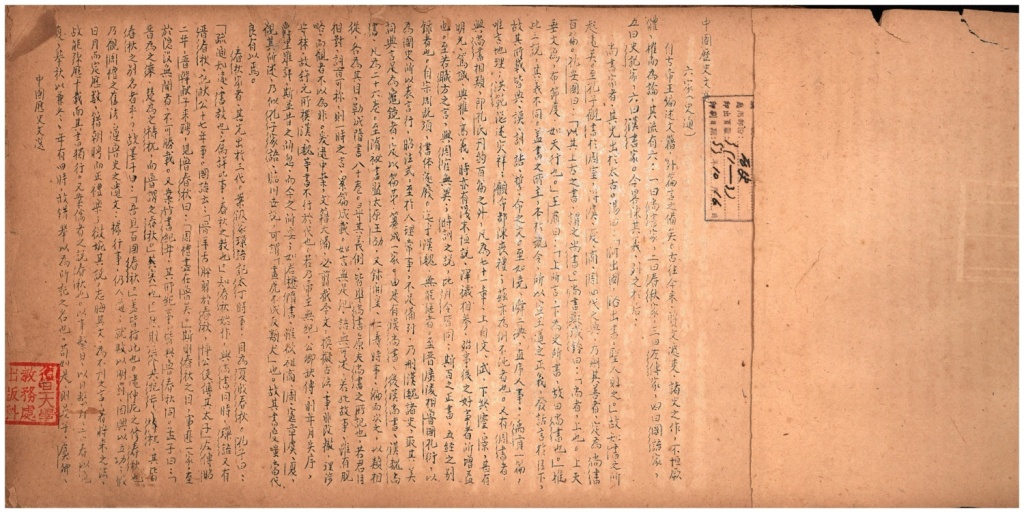

周予同《中国历史文选》油印本教材内页

1958年"教育革命"期间,全国高校教材质量出现普遍下滑。至1959年底,教材严重短缺问题引起中央高度重视,邓小平同志指示重点解决文科教材建设问题,由周扬同志具体负责实施。1960年,中央书记处会议决定启动全国文科教材系统编写工程。1961年初确立"先解决有无,再逐步提高"的编纂原则,采取"选、编、借"三结合的教材建设方案。周扬同志随即召集高教部、北京市委大学部及在京主要高校负责人专题座谈文科教材建设,要求分文、史、哲、政、经、教六个学科组,就培养目标、课程体系、教材编写、师资建设、学生阅读书目等关键问题开展系统研究并提出多套实施方案。1961年4月召开的高等学校文科教材编选计划会议,系统总结1958年以来的教学经验,修订文科7类专业教学方案,制定224门课程的教材编选规划。其中,作为历史专业核心基础课程的"中国历史文选",经教育部慎重遴选,正式委托复旦大学周予同教授担任教材主编。

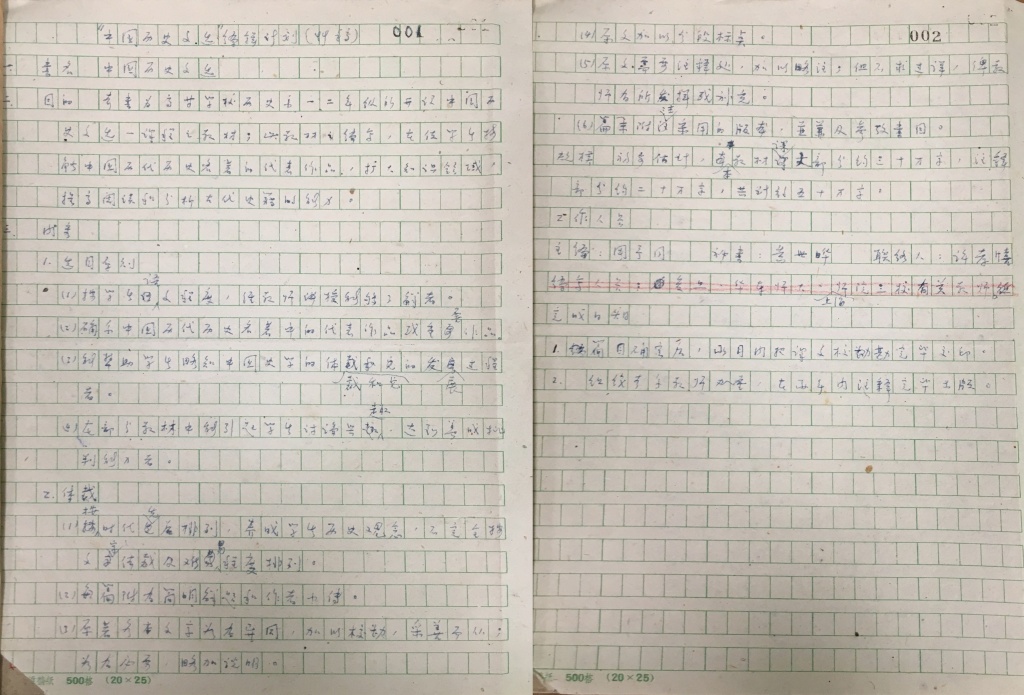

《中国历史文选》编辑计划(草稿)

编纂工作于1961年5月正式启动,组建以复旦大学教师为核心的编选团队。编写计划明确四大选篇标准:适配学生知识结构、精选史学经典代表作、系统展现史学体裁演进、注重培养批判性思维。编纂团队工作高效,上册仅用五个月即完成编纂,1961年10月由中华书局正式出版,首印量达18000册;下册于1962年完成出版。该教材历经多次重要修订:1964年完成上册修订,1977年进行第三次全面修订,1979年出版第三版。1980年后因周予同先生健康原因,修订工作由朱维铮教授主持,1983年完成下册第三版修订并出版。

1961年第一版《中国历史文选》上册书影

1962年第一版《中国历史文选》下册书影

二、主编周予同学术背景及其领导的编选注释团队工作机制

深入理解周本《历史文选》的选篇体系,需要系统考察主编周予同的学术背景及其带领的编选团队构成。

周予同(1898—1981),初名周毓懋,学名周蘧,又一学名为周豫桐,浙江瑞安人。早年就读于晚清经学大师孙诒让创办的蒙学堂,后以第一名成绩考取北京高等师范学校国文部,受业于钱玄同、朱希祖等国学大师,奠定深厚的经学研究基础。作为五四运动亲历者,深受"科学"与"民主"思潮影响。1920年代至1940年代,周予同先后任职于商务印书馆、上海大学、暨南大学等机构,出版《经今古文学》《经学历史注释本》等学术专著,积累丰富的教材编写经验。1945年起任复旦大学教授,1949年后曾任历史系主任等职。1959年起恢复经学史系统研究,在复旦大学开设全国独一无二的"中国经学史"课程,悉心培养专业人才。周予同的学术研究始终贯穿着实事求是的治学原则,1965年在批判吴晗《海瑞罢官》的《文汇报》座谈会上,他公开指出吴晗是"清官",并痛斥姚文元"乱箭射人"的批判方式,因此遭受迫害。粉碎"四人帮"后,周予同的学术冤案得到彻底昭雪。1981年7月15日晨,周予同先生溘然病逝,享年83岁。

《中国历史文选》编选团队以复旦大学历史系教师为核心力量。据1961年初版《编辑说明》记载,参与编选工作的教师包括丁长洪、朱维铮、汪槐龄、徐连达、唐玉田、黄世晔、赵人龙、邓廷爵、苏乾英等,同时吸纳1956级中国古代史组十位优秀学生参与辅助工作。1979年版版权页记载的核心团队成员为:苏乾英、黄世晔、汪槐龄、邓廷爵、赵人龙、徐连达、唐玉田、朱维铮。研究生王春瑜、李祖德等也参与初稿编选工作。下册编辑说明特别注明上海社会科学院历史研究所汤志钧研究员协助完成部分选篇工作。

朱维铮教授是《历史文选》编选团队中最为关键的核心参与者。作为周予同先生的助教兼编选组秘书,他不仅承担团队沟通协调、文稿整理等重要事务性工作,更深度参与篇目遴选、正文校点、典故注释、解题撰写等学术工作,通过系统研读大量史学原著,全面掌握中国史学的体裁演变脉络与学术观念发展。这段编纂经历为朱维铮教授的学术成长奠定坚实基础,使其自然成为后续修订工作的核心传承人。

关于编选工作的具体程序,学术史上曾存在争议。姜义华先生口述回忆称教材各篇题解观点均源自陈守实教授的课堂讲授内容,朱维铮在协助过程中将这些观点整理后提交周予同,认为周予同本人缺乏此类理论概括能力。学者廖梅对此提出质疑,认为若此说属实,则涉嫌周予同抄袭陈守实学术成果并攘夺朱维铮编选功劳。针对这一争议,历史学者朱永嘉回忆明确指出,该书实为复旦历史系集体编撰成果,具体工作模式为:周予同教授亲自选定全部篇目,助教与青年学者负责撰写注释与题解初稿,由朱维铮统一整理誊抄,最终由周予同教授进行全面审改与定稿,主编拥有最终审定权。同时强调陈守实教授一贯鼓励学生传播其学术观点,当时学术观念普遍认为"知识是社会的财富,学术是公器",不应以现代知识产权标准苛责前人。

朱永嘉关于版权观念的认识虽有待商榷,但其所述编纂实况符合当时历史语境。20世纪50至60年代中期,个人名利思想受到批判,教研室成为教师学术交流的主要平台,交流中不强调个人署名与学术优先权,这是当时同事间学术交流的主要方式。许多资深教授常在教学中阐述学术新见,并鼓励青年教师借鉴运用。我们不应以当代学术规范和知识产权观念去苛求那个时代的学术生态。这一集体协作传统,从谭其骧先生主编《中国历史地图集》的编纂实践,到今天历史系导师指导学生的学术传承中,仍可见其精诚团结、互助共进的精神延续。

《中国历史文选》教材编纂历程可追溯至1956年,周予同先生参与高等教育部委托起草的部颁《中国历史文选教学大纲》,1961年5月正式组建编选注释团队,同年10月由中华书局上海编辑所初版上册,1962年11月初版下册。作为全国试用教材,1963年正式发行,中华书局胡道静先生担任责任编辑。此后教材历经多次修订完善:1964年完成上册修改,8月出版第2版;1978年完成第3版修订,新增甲骨金文等重要文献,奠定教材基本框架;1981年周予同先生逝世后,由其学生朱维铮教授负责订补工作,上海古籍出版社姜俊俊担任责任编辑。尽管教材在历次重印中均有订正,但版本标识仍延续1979年版,该版本成为目前广泛使用的基础版本。2002年上海古籍出版社推出新版,2013年6月出版朱维铮先生提交的最终修订版。

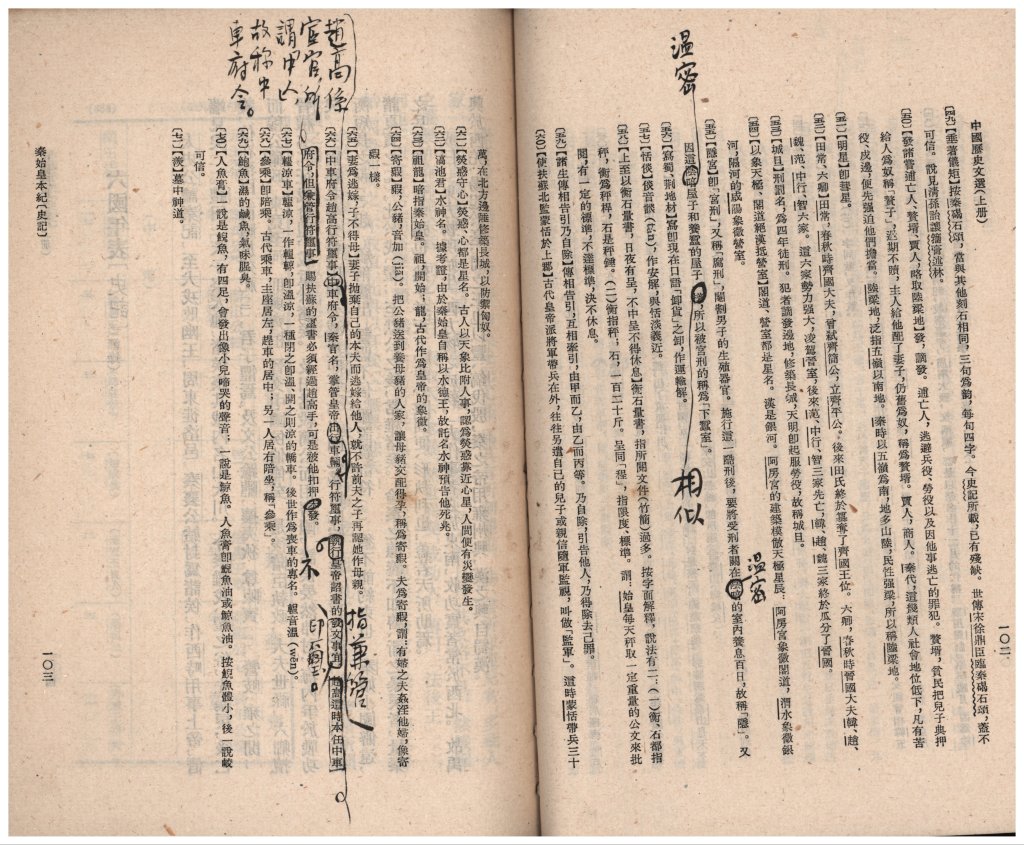

《中国历史文选》周予同修改手迹

《中国历史文选》周予同修改手迹

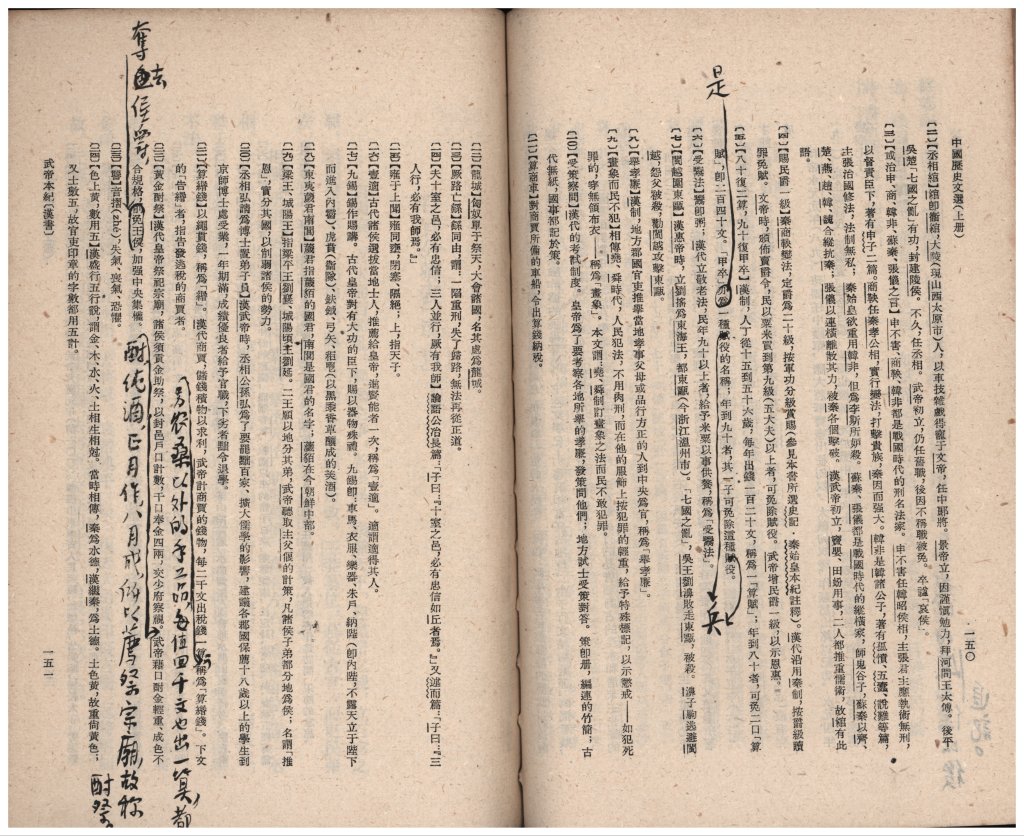

《中国历史文选》朱维铮修改手迹

《中国历史文选》朱维铮修改手迹