界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 许悦

一场明星与餐企的公开争议,让预制菜定义问题再次成为社会焦点话题。

9月10日,罗永浩通过社交媒体平台批评西贝餐厅"大量使用预制菜却定价偏高"。对此,西贝创始人贾国龙次日召开媒体沟通会回应称,目前门店已实现100%无预制菜使用,中央厨房仅提供净菜切配等预处理环节,所有菜品均在门店现场烹制,并表示将对罗永浩提起诉讼。

抛开双方的情绪化表达,争议核心实则围绕西贝菜品是否符合"预制菜"范畴展开。

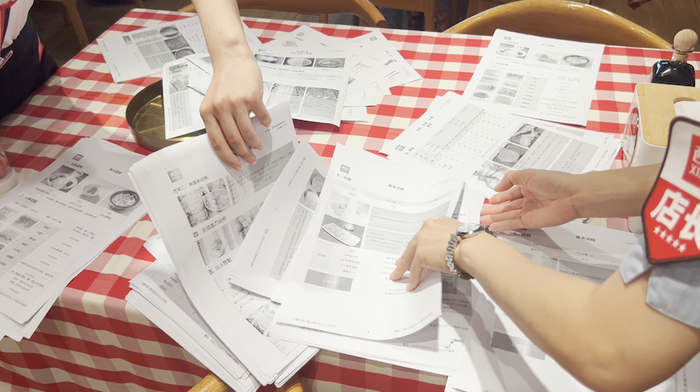

9月12日,西贝官方发布《致顾客的公开信》,详细披露了罗永浩所点13道菜品的标准化制作流程文件。

以招牌菜品番茄酸汤筱面鱼鱼为例,其制作工序包括解冻调味酱包、西红柿酱预处理、鲜番茄去皮改刀、鸡汤熬制汤底、与预蒸筱面鱼鱼混合煮制等步骤。整体呈现为采用预制原料进行现场加工烹饪的操作模式。

关于预制菜的权威界定,市场监管总局等六部门已联合发布官方定义。

2024年3月21日,六部门联合印发的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》中明确:"预制菜也称预制菜肴,是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。"

该官方定义较此前行业普遍采用的广义概念(包含即配、即烹、即热、即食四类)有明显收窄。

根据《通知》界定,预制菜排除了主食类产品,同时明确"不经加热或者熟制就可食用的即食食品,以及可直接食用的蔬菜(水果)沙拉等凉拌菜"不属于预制菜范畴。值得注意的是,中央厨房向餐厅配送的预处理菜品同样未被纳入预制菜管理范围。

这也成为贾国龙坚称西贝门店"100%无预制菜"的政策依据。

对照官方标准,罗永浩所点13道菜品中,胡麻油调黄瓜、五种番茄酸汤莜面鱼鱼、黄米凉糕3道菜明确不属于预制菜,其余10道菜(占比76.92%)的属性仍存在讨论空间。

此次争议事件暴露出,普通消费者对"预制菜"的认知与监管部门的官方定义存在显著差异。

现行官方定义中的"预制菜"特指"预包装食品"范畴,主要针对零售渠道产品监管,并未涵盖餐饮服务环节。即使餐饮企业使用相同工艺生产的菜品,只要通过中央厨房直接配送到餐厅厨房使用,就不属于法律意义上的"预制菜"。

"这种法律界定与公众日常认知存在明显区隔。"北京今是律师事务所主任吴萌在接受界面新闻采访时指出。

尽管如此,2024年3月出台的官方定义仍被视作预制菜行业规范化进程的重要里程碑。

在该《通知》发布前,预制菜领域的标准体系呈现碎片化状态,各地方政府及行业协会先后发布过多项解读文件。统计显示,2022年全国有40家相关单位累计发布79项预制菜地方或行业标准。

业内普遍认为,2024年3月的《通知》仅是行业规范的起步,亟待更高层级的国家标准出台以统一行业尺度。

2024年11月,市场监管总局在答复人大代表和政协委员相关提案时透露,正系统推进预制菜标准体系建设,重点完善食品安全国家标准。

国家卫生健康委已将《食品安全国家标准 预制菜》列入2024年度立项计划,目前已组建专项工作组推进标准研制。与此同时,市场监管总局(国家标准委)正组织制定《预制菜术语与分类》国家标准,拟对行业关键术语和分类体系作出统一规定。

标准制定工作在今年取得新进展,中国工程院院士孙宝国在3月接受《南方周末》采访时表示,预制菜国家标准已进入征求意见阶段,该标准由专家学者、政府部门及消费者代表共同参与制定,旨在平衡生产者与消费者权益,未来将根据产业发展动态进行定期修订。

当前预制菜行业发展与公众认知之间的差距,使得国家标准的出台与实施成为破局关键。业内专家指出,标准落地后需实现生产端严格执行、消费端清晰认知、监管端依法履职的闭环管理。

"预制菜将成为未来餐饮供给体系的重要组成部分,但不会完全取代现制菜品。行业的核心问题不是是否发展预制菜,而是如何提升产品品质。"孙宝国强调,"任何食品安全问题的本质都是责任问题,而非技术或产品本身的问题。"

市场调研显示,消费者对预制菜并非全盘否定,关键在于餐饮企业能否做到品质保障、信息透明和价值匹配。

老乡鸡此前的做法为行业提供了参考样本。2024年4月,该企业发布《菜品溯源白皮书》,公开1218家门店226个菜品SKU的原料来源信息,涵盖873种食材和305家供应商,并在门店实施菜品加工方式颜色分类公示制度。

根据加工工艺差异,老乡鸡将菜品分为三类:84款为餐厅现制(生料全程现场加工)、33款为半预制(中央厨房预处理后门店现制)、2款为复热预制(中央厨房熟制后门店加热),此举获得消费者广泛认可。