184期主持人 王鹏凯

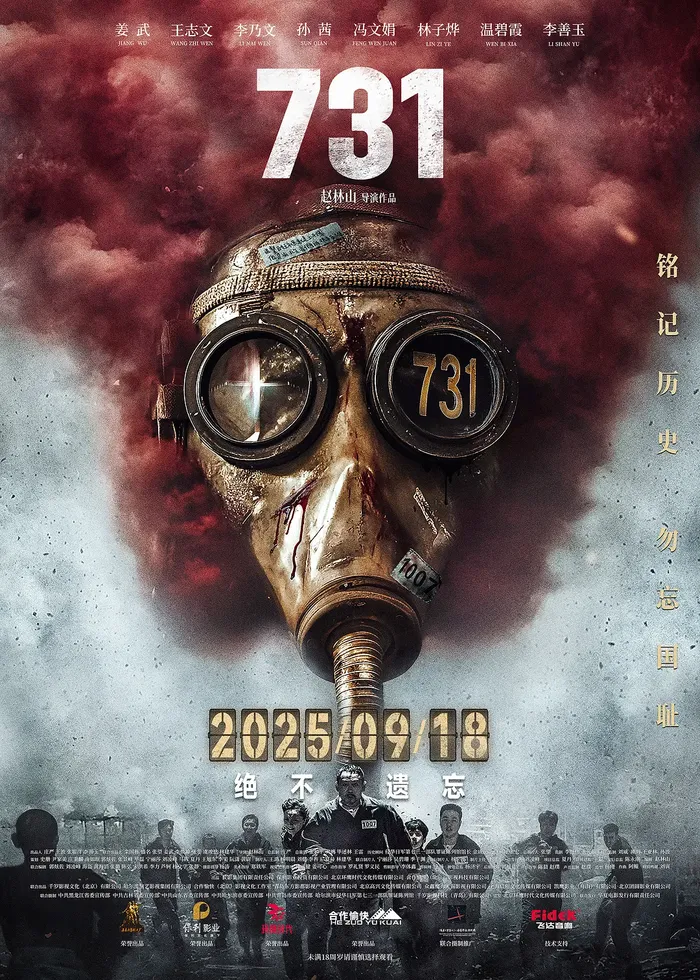

2025年暑期档及后续电影市场中,主旋律影片再度成为热议焦点。除了斩获近30亿票房的《南京照相馆》外,《东极岛》《731》《生还》《营救飞虎》等作品也陆续登陆或即将上映。这种现象在近年影视市场中已非个例,主旋律正逐渐成为当代影视创作的核心叙事方向之一。然而,主旋律的定义究竟为何?它在当下呈现出哪些新的演变趋势?又如何与公众对主流文化的接受和再解读产生深度关联?这些问题值得在每一个新的时代节点进行重新审视与探讨。

01 主旋律概念的诞生与时代语境

王鹏凯:“主旋律电影”这一概念最早于1987年提出,当时的电影局局长腾进贤向全国电影创作团队明确了主旋律电影的发展方向。1989年上映的《开国大典》成为该类型的标志性作品,此后类似题材的创作便持续不断。

张友发:若追溯历史背景,1987年提出主旋律电影的本质原因,在于当时舆论场一元化格局的转变。改革开放前三十年,社会思潮相对统一,无需特别强调主旋律概念;而随着双轨制改革的推进,多元观点开始在市场环境中逐渐形成。

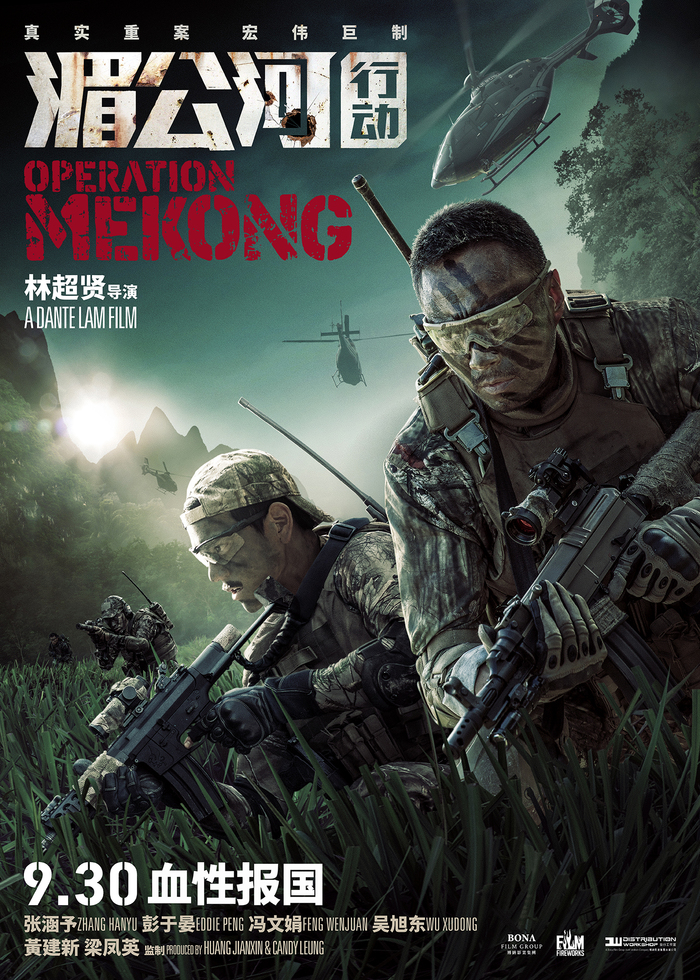

主旋律电影初期采用国营制片厂主导、官方出资的创作模式,不以市场回报为目标。进入21世纪后,这一格局发生显著变化:在政府主导的主旋律创作之外,以市场为导向的民营影视公司迅速崛起,例如冯小刚的贺岁片系列。这两股原本界限分明的创作力量,在主旋律主题下逐渐走向融合——一方面,国营制片厂开始尝试明星云集的商业制作,如韩三平、黄建新执导的“建国三部曲”,其中2009年的《建国大业》便成为当年国产片票房冠军;另一方面,民营制片方也开始贴近主旋律题材,博纳出品的《湄公河行动》取得票房成功,让业界意识到商业化运作与主旋律题材结合的巨大潜力,而吴京的《战狼2》则将这种类型探索推向了新高度。

如今的主旋律创作主体更趋多元:既有《守岛人》这类传统国营厂主导的作品,也有如博纳《长津湖》系列这样融合多方投资的项目,更出现了《南京照相馆》这种完全市场化运作、无国资背景却实现票房突破的案例。

徐鲁青:另一个显著变化是,主旋律元素不再局限于影片主线,而是更多作为叙事元素融入各类题材。以《流浪地球》为例,其核心虽为科幻类型,但叙事结构中蕴含的集体主义精神可被解读为主旋律表达。近年的现实主义题材如《孤注一掷》,尽管聚焦东南亚电信诈骗的社会问题,仍在支线情节中融入了主流价值观的呈现。

张友发:这种演变与社会情感结构的变迁密切相关。80年代提出唱响主旋律,与当时部分民众对西方文化的向往有关,这种现象一直延续至21世纪初。李雪健主演的《杨善洲》上映时上座率低迷,他曾困惑:“‘杨善洲’代表的中华民族贫困山区英雄主义,为何未能获得关注?”《建国大业》初步解决了主旋律影片的观赏性问题,而《湄公河行动》《战狼2》则真正实现了价值观的共鸣——“犯我中华者,虽远必诛”的台词获得观众普遍认同,这类作品突破了传统主旋律聚焦国内防御战争的局限,将叙事空间拓展至海外。

丁欣雨:《流浪地球2》中李雪健饰演的角色在国际会议上提出的“股骨比喻”令人印象深刻——通过展示远古人类断裂后愈合的股骨化石,阐释人类互助的本能,最终促成全球合作应对月球危机的情节,正是这种价值观表达的典型体现。

徐鲁青:我曾在文章中分析,《战狼》系列代表的早期主旋律叙事带有“雪耻型民族主义”特征,通过国家复兴治愈历史创伤;而《流浪地球2》则转向“建设性全球主义”表达,在世界主义框架下凸显中国在国际体系中的定位,李雪健饰演的角色正是这种叙事转型的具象化呈现。

02 多元力量共同塑造的主旋律生态

王鹏凯:回归概念本质,“主旋律”的定义始终处于动态演变中。传统认知多聚焦于重大革命历史或战争题材,或强调爱国主义等意识形态表达,甚至有网友将其直译为“patriotic blockbuster”(爱国主义大片)。

但当前这一概念正不断拓展边界。2024年电影局副局长毛羽在论坛中指出:“只要传递真善美、弘扬主流价值,无论题材类型,皆属主旋律创作。”

潘文捷:“patriotic blockbuster”的译法值得玩味——爱国本是普世情感,但不同群体对爱国方式的理解存在差异。《南京照相馆》中对战争场景的刻画,与《东极岛》片尾渔民弃枪所传递的反战态度,展现了主旋律叙事的多元可能。这类创作放在不同年代,观众反响或许截然不同。

张友发:每次主旋律爆款的出现,都是创作与市场博弈的结果。今年暑期档《南京照相馆》的票房成功与《东极岛》的遇冷形成鲜明对比,印证了观众审美趣味对创作方向的影响。

徐鲁青:两部影片的叙事差异极具代表性:《东极岛》以“放下枪”隐喻和平诉求,《南京照相馆》则通过子弹穿透头颅的镜像构图完成复仇闭环。这种对比揭示出主旋律并非单向度的意识形态输出,而是创作方、市场、观众共同参与的动态建构过程——票房反馈直接影响后续创作走向,形成“观众用脚投票”的创作生态。

张友发:与《南京照相馆》形成参照的《南京!南京!》,通过塑造良知日本兵形象展现战争中的人性光辉;而《南京照相馆》结尾“我们不是朋友”的台词,则呈现出更为明确的立场表达,这种转变折射出时代情绪的变迁。

03 全球视野下的主旋律创作比较

王鹏凯:主旋律创作并非中国独有现象。美国的《珍珠港》《阿甘正传》《美国队长》及近年的《奥本海默》,均以重大历史事件或个人英雄主义为载体传递主流价值观。这些作品在题材选择上与中国主旋律存在相似性,但内核表达各具民族特色。

张友发:美国战争片自诞生起就承担着意识形态输出功能。1917年美国参战后成立国会公共信息委员会,好莱坞自此与政府建立宣传合作关系——当时总统认为电影是“低成本国家宣传工具”。二战期间,美国年产1700部影片中500部为战争题材,通过全球发行奠定好莱坞优势地位。

对内凝聚共识方面,美国学者研究显示:截至80年代,除越战撤军前后两年外,奥斯卡最佳影片始终保持对主流社会的正面评价;截至2022年,21部奥斯卡最佳影片以战争为主要背景,若包含战争场景的作品(如《阿甘正传》)则数量更多。

值得注意的是,美国主旋律也包含反思性创作。越战结束后30年间涌现500部相关影片,学者约翰·斯道雷将其分为“背叛型”(如《第一滴血》归咎政治背叛)、“黑白颠倒型”(强化北越士兵形象)、“美国化叙事”(如《阿甘正传》将越战纳入个人成长史)等类型。有研究指出,部分越战老兵已出现“记忆混淆”,分不清亲身经历与电影情节,这种叙事重构最终促成社会对战争记忆的和解。

04 当代主旋律的接受与反思

王鹏凯:当前观众对主旋律作品呈现复杂心态——一方面对同质化的爱国表达产生审美疲劳,另一方面《南京照相馆》仍能引发观影热潮。这种矛盾背后,是公众对主旋律作品的接受逻辑正在发生变化。

潘文捷:以我父亲为例,他热衷于观看战争题材影视,从中寻求英雄主义与男性气质的情感投射——尽管历史上我国军事装备有限,但最终战胜强敌的叙事满足了特定心理需求。值得深思的是,英雄主义叙事往往需要设定“敌人”,而这种“敌人”的界定直接影响价值观导向。我父亲看完相关作品后抵制一切日本事物,甚至包括日本引种的板栗南瓜,这种泛化的敌对情绪值得警惕。《南京照相馆》结尾“我们不是朋友”的台词,亟需明确:我们反对的是法西斯主义侵略者,还是特定国家或文化?这种界定对当代反思战争、构建正确历史观至关重要。

徐鲁青:“敌人”形象的流变折射出时代变迁。80-90年代的主旋律更强调中日和平,而当下部分作品强化了历史敌对形象;《流浪地球2》中与中国宇航员冲突的总是美国角色,这种“敌人”的流动性建构,反映了国际格局变化对文化叙事的影响。

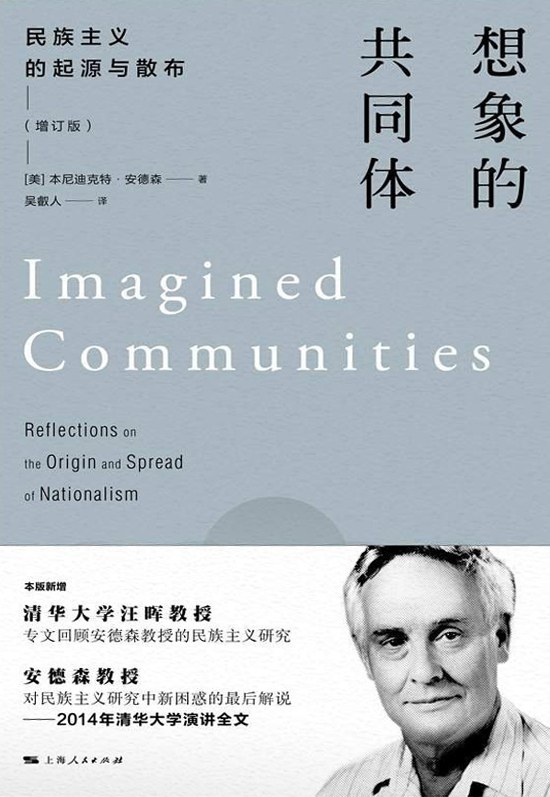

丁欣雨:电影是塑造“想象的共同体”的重要媒介。本尼迪克特·安德森在《想象的共同体》中指出,民族概念是通过人口调查、地图绘制、文学创作等模式化方式建构的,影视作品通过将个体命运与民族叙事绑定,强化群体认同边界。这种边界越清晰,内部的道德崇高感与情感联结就越强烈。

[美] 本尼迪克特·安德森 著 吴叡人 译

上海人民出版社 2016-8

王鹏凯:年轻观众对主旋律的接受已不再是被动认同,而是充满创造性解读。以吴京为代表的主旋律符号,正通过“坦克后视镜”等网络梗实现解构与重构,这种亚文化表达反映了新一代的接受心态。

潘文捷:小红书上曾出现有趣现象——某男生在日本拍摄和服写真时,特意标注“吴京十级粉丝”,以此消解潜在争议。这种用梗文化揭示了当代青年的文化困境:既无法完全割裂与他者文化的联系,又需在政治正确框架内表达自我。这种矛盾心态,正是当下主旋律叙事需要回应的现实课题。