艺术史的野蛮主义:鲁明军新书《无名的艺术力》引爆思想风暴!

玥涵

你是否曾好奇,艺术史背后隐藏着怎样的狂暴力量?2025年4月,复旦大学哲学学院艺术哲学系鲁明军教授的新著《无名的艺术力:论形式意志与图像潜能》横空出世,震撼学界!作为继《美术变革与现代中国:中国当代艺术的激进根源》(2020)和《前卫的承诺:〈十月访谈录〉》(2023)后的又一力作,本书深入二十世纪艺术知识场域,以李格尔的“艺术意志”和瓦尔堡的“情念程式”为核,打破传统方法论枷锁,重探艺术的内驱力与能动性。鲁明军犀利追问:艺术史的野蛮主义是否可能?如何可能?

受《上海书评》特邀,记者玥涵围绕“艺术力”主题及二十世纪艺术史论热点,独家专访鲁明军教授。访谈中,鲁明军强调艺术史论、创作与策展的三位一体实践,如何重塑二十世纪艺术史叙事,并为当下带来爆炸性启示。

《无名的艺术力:论形式意志与图像潜能》,鲁明军著,上海人民出版社|新行思,2025年4月出版,489页,108.00元

《无名的艺术力》看似艺术史学史,却融合展览史与当代写作,下篇尤为突出。您如何定义这本书?它与常规艺术史研究有何不同?书中提及“策展式写作”,您作为活跃策展人,如何看待策展与学术的关系?

鲁明军:本书部分章节乃至整体框架都与我的策展实践交织。策展与写作常并行,相互渗透。例如2019年“街角、广场与蒙太奇”展,以美国《十月》杂志为起点,连接新前卫与历史前卫,审视当下艺术与政治。2020年“形式的密谋”展深入探讨形式驱动力。后续“灵魂猎人”(2021)、“靡菲斯特的舞步”(2021)也与内容相关,特别是2017年“力的能见度”和2020年“不可抗力”直接呼应本书“艺术力”主题。

“街角、广场与蒙太奇”现场,武汉剩余空间,2019

这些展览可归结为三个关键词——本书核心概念:“形式意志”“图像潜能”与“艺术的(政治)能动力”。展览语词反复出现在书中,但策展与写作的影响是双向的:有时策展即写作,有时写作即策展。在《美术变革与现代中国》中,我已提出“策展式写作”,虽有学者认为它削弱学术分量,但我强调现场感与当下性。

鲁明军著《美术变革与现代中国:中国当代艺术的激进根源》

本书不追求经典或永恒,只承诺回应当下。艺术史学者可能嫌我改变叙事线索,加入当代艺术;理论家或认为实证过多,思辨不足;当代艺术实践者可能觉得内容比重小。按学科划分,它四面不讨好。但真正呈现的是基于个人视角的二十世纪艺术知识场域。鉴于当代艺术的包容性,我视其为关于当代艺术之作。

是否可以说,本书通过“无名的艺术力”统合了策展、评论与艺术史研究?或在三领域间找到了共享潜能?鲍里斯·格罗伊斯也有《艺术力》,您的“艺术力”与之有何区别?

鲁明军:可部分统合,但也暴露矛盾与断裂。分三个维度:横向统合策展、写作、研究;纵向关系涉及三种力(图像认知力、形式否定力、艺术能动力);“艺术力”如何统合纵横维度。纵向三力非绝对统合,上中下篇依次克服,但历史上形式否定力先于图像认知力。我颠倒顺序以强调形式对图像危机的克服。艺术能动力则针对前两者,跨越媒介时空。理论即行动,本书在方法论上尝试重构历史与当代、理论与实践及艺术与政治的关系。

鲍里斯·格罗伊斯著《艺术力》

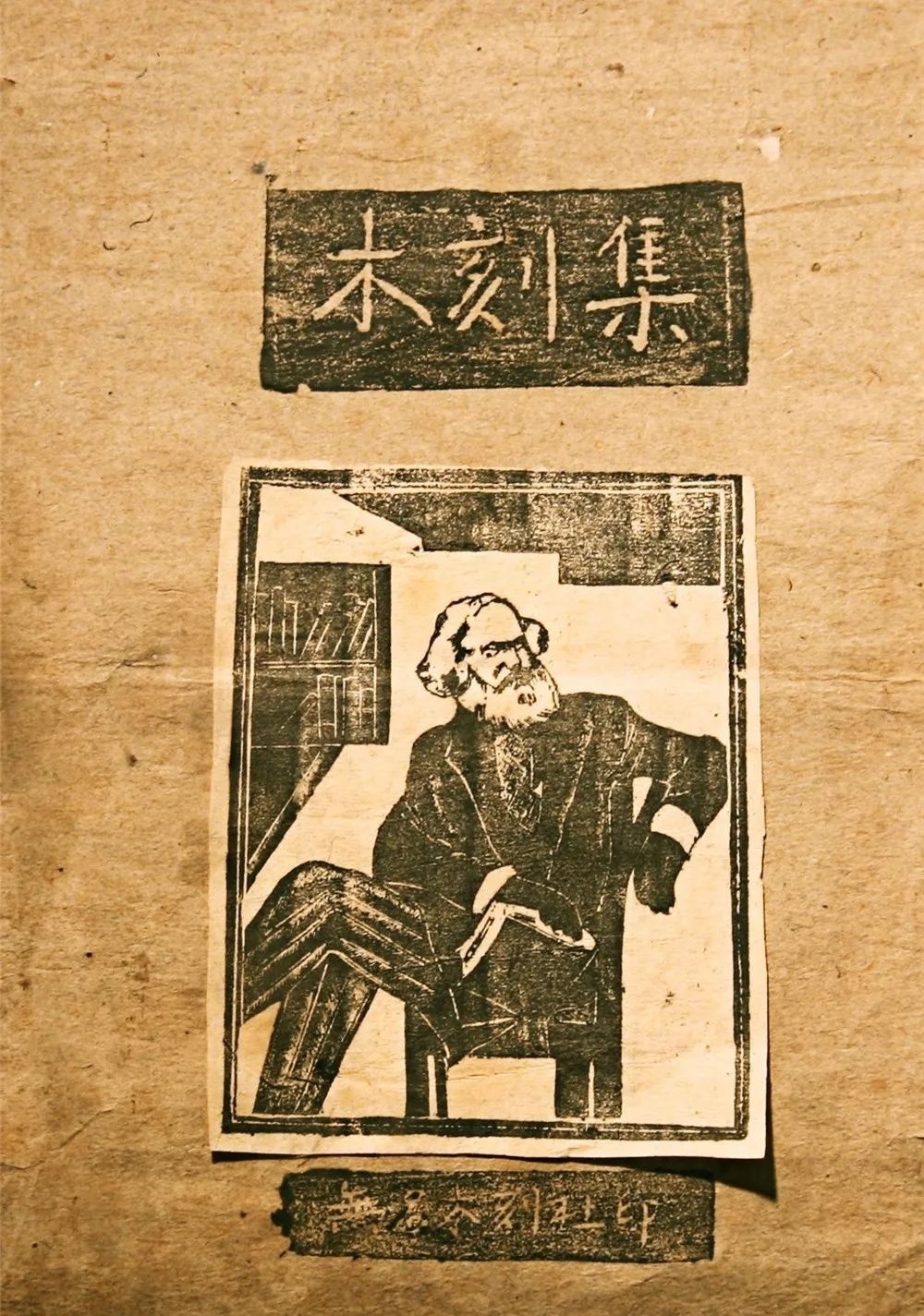

格罗伊斯的“Art Power”强调权力,我关注内驱力与能动力,故用“Strength of Art”。“无名”前缀受阿甘本《阿比·瓦尔堡与无名之学》启发。1933年,鲁迅感召下刘岘成立“无名木刻社”,鲁迅为《无名木刻集》(1934)作序。鲁迅与瓦尔堡虽无交集,但力量相通。三年前论文《〈梦幻〉中的“鲁迅”:艺术力的回溯与伸张》已用“艺术力”一词。

《无名木刻集》,刘岘、黄新波编,1934年3月上海无名木刻社印行

书中谈到艺术史的野蛮主义叙事,多次提及“野蛮主义”。如何理解?援引霍斯特·布雷德坎普,但追溯至瓦尔堡——他是否自带野蛮意味?

鲁明军:“野蛮主义”无负面意,更近本雅明“积极野蛮”。在《经验与贫乏》中,本雅明写道:“野蛮状态?没错。我们引入全新、积极的野蛮概念。经验贫乏迫使人从零开始,聚精会神建设……”技术进步导致传统经验瓦解,催生“新的野蛮状态”,象征破坏性重建。瓦尔堡《记忆女神图集》即艺术史野蛮主义,但布雷德坎普超越图像,更当代,方法逻辑脱胎于瓦尔堡。

它亦让人想起二十世纪中叶粗野主义建筑,乌托邦象征与形式意志力彰显。阿基尔·姆贝姆贝说:“‘野蛮主义’原为政治化建筑概念,但泛指组装、组织、形成再分配工作,包括空间、身体组合,在材料、非物质和肉体交汇点定位野蛮主义。”这段话注脚布雷德坎普写作,如破坏性重组。

我在布雷德坎普找到共鸣,但不止于他。野蛮不仅破坏书写秩序,还含建构意图。我不否认潘诺夫斯基、沃尔夫林,他们另一种“极化”与“野蛮”。想呈现二者内在紧张感——如修拉、塞尚绘画的古典现代紧绷感。这也体现在我的展览中。

谈到“建构意图”,图像认知力最具建构性,尽管充满张力。“图像”一词复杂,您如何界定?image、picture或其他?“认知力”作为建构,有无明确线索?

鲁明军:上篇重点讨论“图像”,即一般图像,无特别限定,可能是image、Bild、picture或icon,但多指painting(绘画)。具体两层:图像生产角度,看技术(经验)与画室关系;图像认知角度,看艺术与社会(历史)关系。这与一般艺术史学史区别大。

图像生产角度,回到朴素绘画创作过程。如大卫·霍克尼,从画家角度追索历史上画家如何利用暗箱作画;潘诺夫斯基强调象征或叙事作为文艺复兴画家创作模式;阿尔珀斯回画室,探察绘画作为时代跨国贸易—战争媒介……强调绘画生产是艺术家、工作室、技术与社会历史相互作用结果,可实证化。

图像认知角度,重审艺术与社会关系。潘诺夫斯基图像学面向一般历史。迪迪-于贝尔曼归其为观念论者,但“图像学”揭示文艺复兴画家普遍经验。乔纳森·克拉里、于贝尔·达米施及福柯、雷吉斯·德布雷视觉考古学和媒介学超越经验,将绘画拓至认知层。维克托·斯托伊奇塔“元绘画”和阿尔珀斯“视觉文化”研究穿透经验与认知。图像生产与认知体现理智“野蛮”。

按您所说,理智野蛮体现图像认知力与形式否定力。但侧重不同:图像认知力重“建构”,形式否定力偏“破坏”“颠覆”“革新”。形式否定力自带野蛮主义。但真正野蛮的是形式“极化”——形式主义。形式主义变化,如二十世纪初苏俄与战后美国,意涵根本不同。从苏俄到美国,形式主义变化主要体现在哪些方面?

鲁明军:是的,区分图像与形式,表明形式自足性、否定力及其内在革命政治性。从历史前卫“革命形式主义”到新前卫“自由形式主义”转移,看似形式政治化到去政治化过程,实则源于冷战前后欧美文化争夺、收编。从1936年MoMA“立体主义与抽象艺术”展,到1939年格林伯格《前卫与庸俗》,再到1958年美国抽象表现主义欧洲巡展,确立“‘美国式’绘画”……即美国对前卫话语收编。几乎同时,德国新表现主义兴起是对前卫话语再争夺,标志1981年“绘画新精神”展。

重要变化是形式主义理论。二十世纪五十年代初,麦卡锡清洗,格林伯格从托派分子转自由主义者,但更重要的是,革命形式主义被替代为自由形式主义,准确说自由主义形式主义。六十年代以来新前卫反形式主义和反新自由主义浪潮称“后形式主义”或“后运动艺术”,但本质在形式主义范畴内,新前卫底色自由主义,但策略目标延续历史前卫批判革命。故这是从去政治化到尝试再政治化过程。也是罗莎琳·克劳斯、安妮特·米切尔森创办《十月》,重申爱森斯坦《十月》精神原因。《十月》代表形式主义前卫成克服相对主义危机武器手段。

鲁明军著《前卫的承诺:〈十月访谈录〉》

简言之,形式或形式主义构成极致否定,特别是对视觉文化相对主义和当代艺术折衷主义克服——新世纪以来多次相关讨论,可视其为野蛮决断。冷战前后前卫话语争夺本身即野蛮文化攫取。但过去很长时段,形式形式主义(包括图像图像学)被中立化、相对化。过程中,法国艺术史家(如迪迪-于贝尔曼)为突破范式,复活瓦尔堡、本雅明等,试图重新激荡图像潜能形式意志。

二十世纪中叶以来,法国社会科学高等研究院涌现一批优秀艺术史家,建构不同于德奥传统和英美传统法国范式。除迪迪-于贝尔曼,还有达米施、路易·马兰、达尼埃尔·阿拉斯、斯托伊奇塔及老师安德烈·沙斯泰尔等。但我发现,您在书中把达米施和斯托伊奇塔放上篇“图像的认知力”,而迪迪-于贝尔曼和阿拉斯放下篇“艺术的能动力”部分,出于何考虑?

鲁明军:无论师承或理论来源,他们相互影响,属同一群体。但存在明显差异:达米施、马兰、斯托伊奇塔看似打破德奥艺术史陈规,但实际上带图像学和形式分析痕迹,停留视觉或图像框架;阿拉斯和迪迪-于贝尔曼不同,致力于“细节”考察,试图从画面图像系统形式结构彻底抽离,更激进。故就超越图像与形式言,阿拉斯和迪迪-于贝尔曼研究更典型。理论上,前者偏结构主义、符号学(如普雷齐奥西在《艺术史的艺术:批评读本》中将达米施、马兰与潘诺夫斯基归“意义的机制:图像志与符号学”单元),后者偏后结构主义——更激进。这是分开原因,但非绝对,位置动态,且我在讨论迪迪-于贝尔曼和阿拉斯艺术史观时也提到他们。

但关心不仅是方法论,更是观念历史动因。于此,最经典案例二十世纪中叶夏皮罗、海德格尔及德里达三位掀起艺术哲学之争。我认为,三人争论,不仅是艺术哲学之争,更是德、美、法之间知识之争。这场知识之争回应上面谈到苏俄、德国与美国之间关于前卫争夺,同时也体现迪迪-于贝尔曼、潘诺夫斯基与瓦尔堡之间分野。迪迪-于贝尔曼基于对潘诺夫斯基“图像学”及实证主义反思,复活瓦尔堡“情念程式”,认为潘氏高度透明、智性模式化封闭逻辑忽视绘画(图像)细节、局部及其视觉症候。在他看来,后者才是绘画真实。这些“细节”既不在图像范畴,也超出形式分析边界,无法被归类定义,但可撼动整个画面秩序,甚至引发“暴动”。

但显然,“细节”发现主要靠观者,能动性多来自有心观者(包括艺术史家),而非艺术家自身。另外,它更像“游击战”——虽也是一种政治,但事实上很多时候无法撼动强大秩序机制。也就是说,“细节”无法或很难激起彻底革命—政治,也无法提供足够势能—意志。

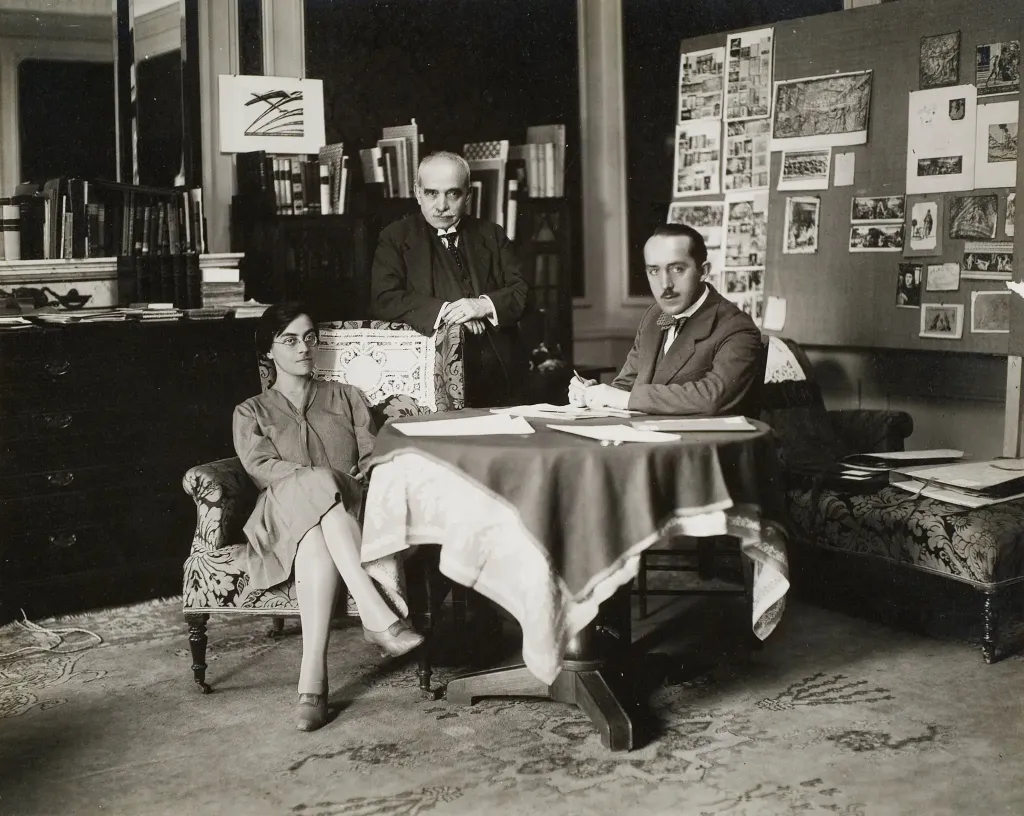

1929年,阿比·瓦尔堡(中)与他的学术助理格特鲁德·宾格(Gertrud Bing)和私人助理弗朗茨·阿尔伯(Franz Alber)在罗马宫殿酒店瓦尔堡的套房中。

是否可以说:迪迪-于贝尔曼艺术史观虽以瓦尔堡为主要理论根源,但实际上只汲取瓦尔堡思想一部分,推向极致;而批判对象潘诺夫斯基,同样继承自瓦尔堡,却走向相反极致?事实上,瓦尔堡思想本身充满张力;然而在潘诺夫斯基和迪迪-于贝尔曼那里,张力被削弱甚至消解。回瓦尔堡(以及李格尔),不是单纯承认“视觉症候”解放或“细节暴动”,而是要重审充满张力“辩证意象”艺术史传统。您著作最后以迪迪-于贝尔曼“症候”与阿拉斯“细节”作结,请教:这种艺术史张力在书中如何体现?联想前面谈及策展和艺术实践,是否关联?若将整本书视为一件作品,您所说“革命—政治”与“势能—意志”如何呈现?

鲁明军:二十世纪初激进前卫艺术实践为我重思艺术史提供多启发,尤体现本书写作。回瓦尔堡、李格尔,就跟格罗伊斯说我们永远无法避开马列维奇和杜尚一样。他们的实践既是对过去否定,也是新无限可能开启。“艺术史的野蛮主义”最初灵感来自艺术实践和展览现场。这里我概括为三种形式——也可解三种势能和三种艺术力,甚至本书隐藏三密码:(1)“矩阵|蒙太奇”,(2)“射线|宇宙”,(3)“螺旋|生态”。

第一种“矩阵|蒙太奇”。举两件1929年作品。一件是斯图加特“电影与摄影”展第四展区(苏俄展区),展示一组电影剧照,采用矩阵、拼贴摄影蒙太奇形式。另一件是瓦尔堡《记忆女神图集》。瓦尔堡生前有不同称呼,如“图式交响乐”、马赛克镶嵌、蒙太奇甚至达达主义。于贝尔曼认为,瓦尔堡“使艺术史动起来”努力可能释放“某些危险症候性东西”。他试图“创造‘知识蒙太奇’,这是对可理解性矩阵拒绝,对古老护栏突破。这一行动与其新知识‘诱惑力’,创造眩晕可能性……在此,图像不再是封闭知识领域,而是旋转、离心领域”。他拒绝可理解性矩阵,但创造不可理解性矩阵,情动矩阵。这思辨关系形同本雅明两种野蛮。

<img alt="" style="width: 600px" media-id="undefined" loading="lazy" data-src="https://imgpai.thepaper.cn/newpai/image/1618143562000_563aPH_1756229936871.jpg?x-oss-process=极速响应,请稍等片刻,我将继续为您优化内容。