界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

上海浦东美术馆正在举办的"缔造现代:巴黎奥赛博物馆艺术珍品特展"引发观展热潮,梵高名作《阿尔勒的卧室》前始终聚集着拍照打卡的观众。有趣的是,画作旁的文字解说中,梵高曾表示希望通过作品传达"绝对的休息",但现实却是这幅画前从未停歇的人流。

上月刚落幕的"金字塔之巅:古埃及文明大展"创下270万人次参观纪录,助力上海博物馆东馆以430万年度访客量跻身2024年全球博物馆参观量前十。《艺术新闻》数据显示,这类现象级展览虽带动头部场馆流量激增,但行业资源正加速向少数爆款集中。富有话题性的展品、顶级展览平台、创意周边开发及社交媒体传播矩阵,共同构成了当代爆款展的黄金法则。

在特展经济持续升温、社交打卡成为新风尚、印象派热度居高不下的行业生态中,中国艺术展正站在发展的十字路口:这究竟是艺术普及的黄金时代,还是行业生态失衡的信号?

摄影:王芊一

01 策展:特展经济下的"大师IP依赖症"

无论是引发全城热议的埃及展,还是持续火爆的奥赛展,特展已成为美术馆流量引擎。相较于常设展览,这类主题鲜明、周期限定的展览正发挥着"鲶鱼效应",2024年埃及展贡献了上海博物馆东馆近三成的参观量。策展人贾布在《特展时代2.0》中指出,现代特展是通过主题策划整合产业资源的复合型文化产品。

特展模式早有先例:1963年《蒙娜丽莎》赴美特展吸引百万观众,2004年"法国印象派绘画珍品展"让中国观众首次近距离接触51幅印象派大师原作,上海美术馆为此延长开放时间。艺术评论家蓝庆伟在研究中指出,2011年"毕加索中国大展"开创了西方大师展的市场化运作模式,此后"从波提切利到梵·高"等展览延续这一路径,形成以艺术史名家为核心的策展体系。这类展览多依托海外馆藏,展品质量受制于国际借展资源。

重庆出版社 2006-10

原作资源的稀缺性催生了"朝圣式观展"现象。社交媒体上的观展攻略多聚焦名作定位,如"梵高作品位于3号展厅"等实用信息。瓦尔特·本雅明在《机械复制时代的艺术》中揭示的"原作崇拜"心理,在当代转化为观众与经典作品的"打卡邂逅"。当亲眼见到教科书级名作时产生的情感共鸣,本质上是文化认知与历史记忆的时空对话。

高额的成本投入使西方珍品展成为大型场馆的专利,挤压着中小型美术馆的生存空间。蓝庆伟指出,此类展览中本土策展团队常处于"挂名无实权"的尴尬境地,自主策展能力逐渐弱化。这形成恶性循环:原创展览市场接受度低,场馆更倾向引入成熟IP,导致策展创新力持续萎缩。在流量为王的行业生态中,借势大师IP成为最稳妥的运营策略。

02 观展:社交媒体时代的美术馆权力重构

社交平台的"出片文化"正在重塑观展行为。不同于2016年纽约冰淇淋博物馆等纯打卡型展览,奥赛展、埃及展等现象级展览实现了艺术价值与传播属性的融合。社交媒体搜索数据显示,"艺术史导览"与"小众拍照机位"成为观展攻略的两大核心内容,反映出当代观众对文化体验与社交表达的双重需求。

Cambridge, UK : Polity Press 1991

布迪厄在《艺术之爱》中揭示的美术馆"象征性排斥"现象依然存在。尽管拍照打卡等行为消解了传统艺术欣赏的精英门槛,但美术馆的观众群体仍呈现明显的文化圈层特征。数据显示,定期参观美术馆的人群中,本科以上学历者占比超过75%,艺术教育背景仍是重要影响因素。这种"隐性门槛"使得美术馆在物理开放的同时,仍维持着文化资本的区隔功能。

20世纪60年代的社会运动推动部分艺术馆尝试纳入种族、阶级议题,但艺术自主性与社会介入性的矛盾始终存在。2024年数据显示,美国非裔美国人历史与文化国家博物馆年接待160万人次,而纽约同期热门展览多保持非政治化定位。中国艺术馆发展仍处于观众培育阶段,王思渝在《中国新闻周刊》采访中指出:"当流量红利见顶后,如何深化观众的艺术体验将成为新课题。"

"出片文化"带来的争议实质是文化权力的再分配。一方坚持艺术的专业门槛,另一方主张文化民主化,两种立场背后是不同群体对文化资源的占有方式。值得注意的是,当观展行为指向个人精神体验时,往往能获得普遍认同。这种现象呼应着库切在《青春》中的追问:精神生活的价值是否需要外在标尺衡量?

03 展览:印象派长盛与当代艺术的接受困境

奥赛展的持续火爆引发思考:为何20年后依然是印象派?2004年奥赛博物馆印象派画作中国巡展曾掀起热潮,如今梵高、莫奈作品仍是全球美术馆的流量密码。

奥赛展策展人斯特凡纳·盖冈在《澎湃新闻》访谈中提到,印象派在法国本土面临年轻观众流失,但在国际市场热度不减。国立台北艺术大学张韵婷教授分析,印象派已从19世纪的先锋艺术演变为当代中产阶级的审美共识,其明快的色彩与生活化主题降低了欣赏门槛。贡培兹在《现代艺术150年》中指出,印象派是"传统审美与现代意识的完美平衡点"。

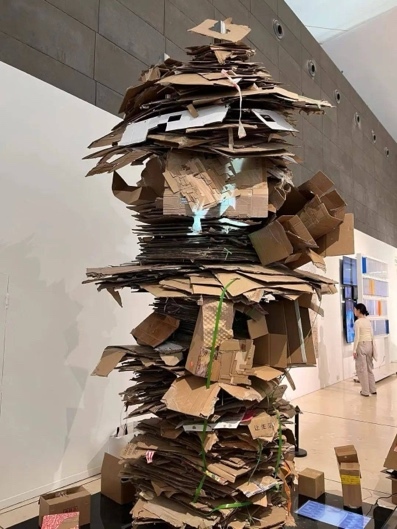

当代艺术与公众认知的断裂由来已久。汤姆·沃尔夫在《画出来的箴言》中批判现代艺术沦为理论附庸,盖瑞·阿兰·法恩则在《说出来的艺术》中指出,当代艺术对智力投入的强调与大众的感性认知存在本质冲突。这一矛盾在艺术院校毕业展中尤为明显:川美《祷》的情感共鸣与央美《超级蜂巢》的抽象表达,折射出公众对艺术接受度的两极分化。

全球美术馆正面临相似的转型压力:尤伦斯、西海美术馆等民营机构停摆,而上海博物馆等场馆借特展实现流量突破。国际案例显示,美国摩根图书馆的碧雅翠丝·波特展、巴西沉浸式展览、伦敦V&A博物馆的泰勒·斯威夫特特展均成为业绩增长点。《艺术新闻》总结:"沉浸式体验与IP化运营正在重塑博物馆经济模型。"

当前艺术展市场呈现"杂食性"特征,经典展品、互动体验、社交场景等多元要素共同构成行业生态。在流量竞争的背后,如何平衡商业价值与文化深度,将决定艺术展能否真正迎来高质量发展的春天。

参考资料:

https://www.jfdaily.com/sgh/detail?id=1607210

https://www.theartnewspaper.com/2025/04/01/the-worlds-most-visited-museums-2024-

https://news.qq.com/rain/a/20250618A01NCA00

https://aeon.co/essays/is-there-a-place-for-fakery-in-art-galleries-and-museums

https://beauxarts.tw/p/171/letter012