二十年前,当潘讴东提出"运用基因技术实现百岁健康寿命"的愿景时,曾被外界视为天方夜谭。如今,随着细胞基因治疗技术的突破,越来越多的人开始半开玩笑地期待:"或许120岁才是新目标"。

短短一年间,人形机器人从蹒跚学步实现技术飞跃——不仅能在高温环境下持续行走24小时,更成功斩获亿元级订单,正式进驻工业生产一线。

在9月11日至12日中央统战部组织的"走进民企看'质'变"主题采访活动中,澎湃新闻记者实地探访了上海和元生物与智元机器人两家标杆企业。作为科技创新的主力军,这些民营企业正以突破性进展重新定义产业格局与经济发展方向。

2025年9月11日,和元生物实验室。本文图片均为 澎湃新闻记者 邹娟 摄

基因治疗从技术空白到产业高地

2005年,医药世家出身的潘讴东提出"通过细胞基因治疗技术延长健康寿命至百岁"的构想时,多数人报以怀疑态度。彼时正值首款腺病毒抗肿瘤注射液问世,这位敏锐的创业者洞察到基因治疗领域的巨大潜力。

2006年,潘讴东在上海张江科技园区租用12平方米孵化空间,创立和元生物,开启了细胞基因治疗领域的深耕之旅。"本世纪初,国内基因治疗尚处探索阶段,我们用十年时间夯实技术基础,近十年实现跨越式发展。"潘讴东回顾道。

公司核心突破点聚焦于基因治疗产业化的关键瓶颈——病毒载体的规模化标准化生产。"我们很早就意识到,实验室成果转化的核心在于生产工艺与质量控制。"潘讴东强调,通过持续技术攻关,企业不仅打破国外垄断,更构建起自主可控的基因治疗供应链体系,打造全流程服务平台。

历经二十年发展,和元生物已建成5000平方米综合研发生产基地,并在临港新片区投资15亿元建设近8万平方米精准医疗产业园。截至2025年上半年,企业累计服务1.4万家研发机构,支撑540余个细胞基因治疗项目,其中5个进入临床III期,获得52项国内外临床试验批件(含13项FDA批件)。

从2016年新三板挂牌,到2022年科创板上市,再到2024年临港基地投产布局海外市场,和元生物的发展轨迹印证了中国基因治疗产业从跟跑到并跑的蜕变。

人形机器人开启商用化新纪元

智元创新(上海)科技有限公司合伙人兼通用业务部总裁王闯坦言,即便对行业发展充满信心,人形机器人技术的迭代速度仍超出预期。

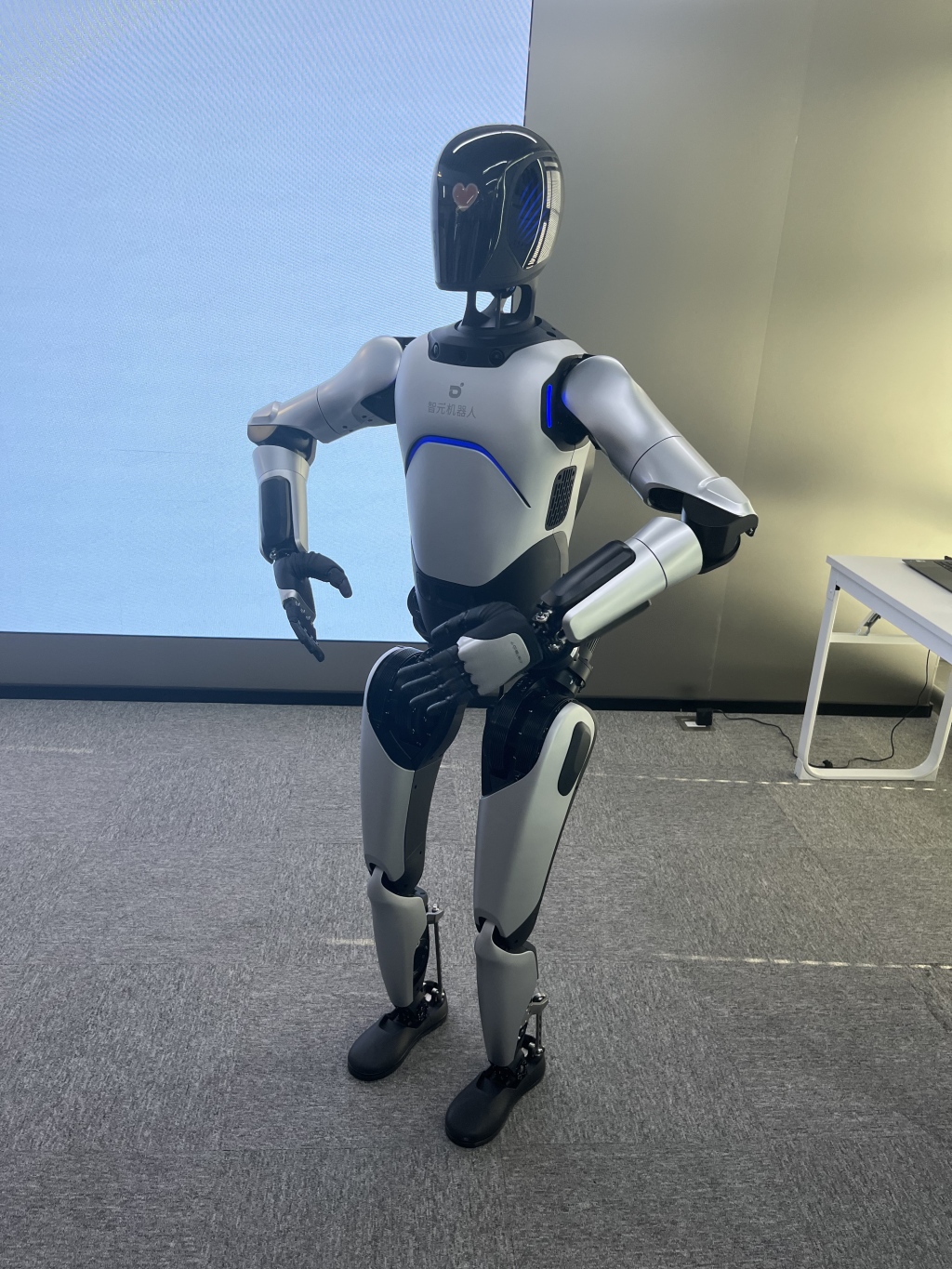

远征机器人比爱心。

2025年8月17日,智元机器人完成"远征A2"全尺寸人形机器人24小时户外行走挑战。在37℃高温、61℃地表温度环境下,机器人全程自主行走并完成讲解任务,期间轮换73名摄影师,展现出超越人类的环境适应能力。

"2024年初代样机仅能行走十几分钟,如今已实现质的飞跃。"王闯介绍,随着运动控制算法优化与成本持续下降,远征A2已具备轻作业能力,预计未来1-2年将实现从辅助到替代的功能升级。

作为人形机器人商用化元年,2025年见证了行业里程碑事件:1月智元实现1000台量产下线,年产能预计达数千台规模。公司近期接连取得突破——先是联手签署1.2亿元订单,随后近百台远征A2-W进驻富临精工工厂,创下国内工业领域具身机器人规模化应用首例。

据介绍,智元已构建三大产品矩阵:远征A2作为全球首款规模化商用全尺寸人形机器人,主攻讲解接待与文娱商演;精灵G1具备数据采集与处理能力,适用于工业商业多场景;灵犀X2(1.3米)则覆盖文娱、接待、科研教育等领域。

公司董事长邓泰华在首届合作伙伴大会上指出:"全球正迎来具身智能爆发临界点,人形机器人有望成为继智能手机、新能源汽车后的下一代智能终端。"企业计划未来三年实现十万台级部署,构建支持百种任务的自主泛化能力。

机器人提笔写毛笔字。

尽管技术进展迅速,王闯仍保持清醒认知:"搭载40余个关节的远征A2已实现显著突破,但消费者对人形机器人的功能期待往往对标人类能力。硬件优化、算法迭代、场景适配仍是行业长期课题。"