在肿瘤免疫治疗领域,免疫细胞需要接收到足够强烈且数量充足的"激活信号"才能有效发起攻击,然而癌细胞表面的天然信号通常极其微弱。如何引导免疫细胞精准识别并高效作用于癌细胞,一直是全球科研团队致力于攻克的关键难题。近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心韩硕研究团队成功提出了一种全新的治疗策略。

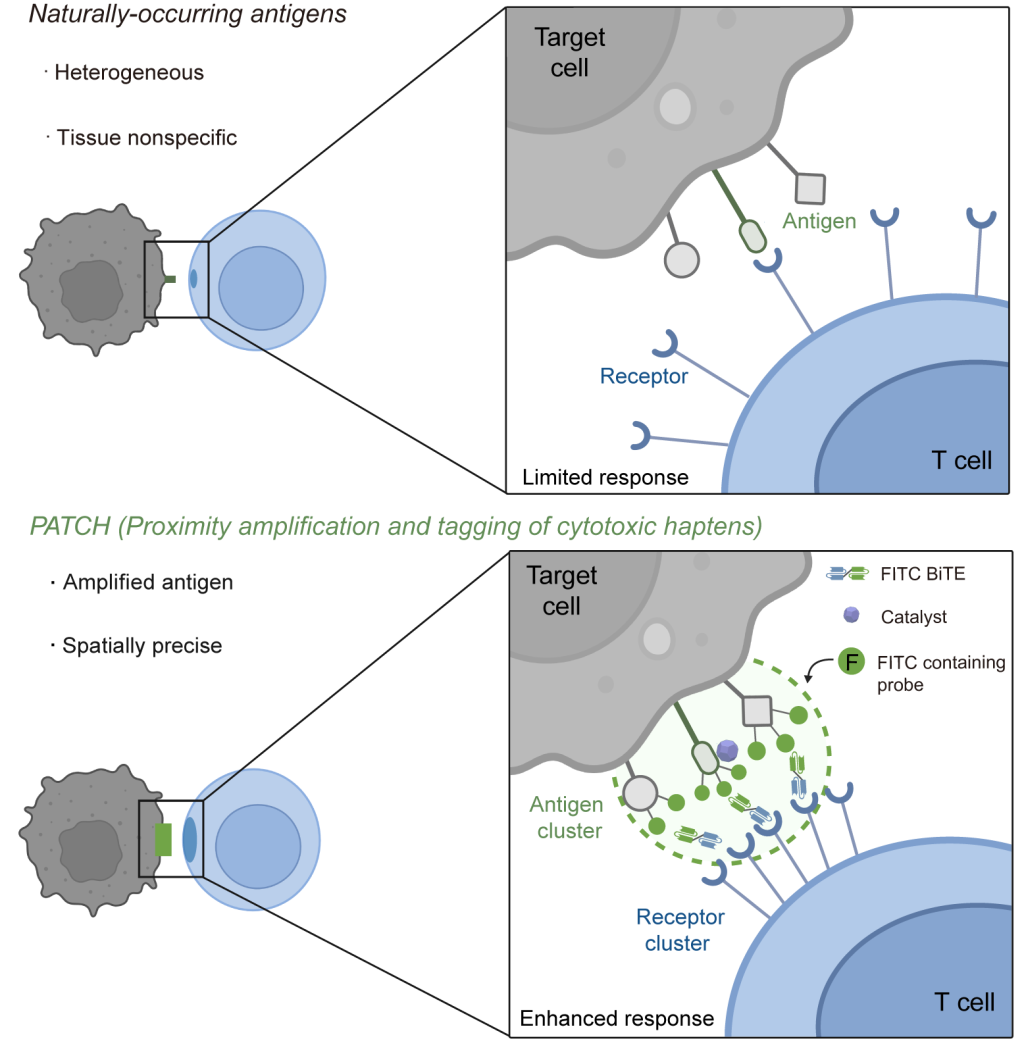

基于邻近标记的抗原扩增技术(PATCH)示意图 中科院分子细胞科学卓越创新中心 供图

该研究团队创新开发了一种以工程化纳米酶为核心载体的邻近标记技术,此技术在深红光或超声波的精准激发下,能够在肿瘤细胞表面特异性地构建人工靶点,进而显著提升免疫细胞对癌细胞的识别精度与打击效能。相关研究成果已于北京时间9月10日晚正式发表在国际顶级学术期刊《自然》(Nature)上,为研发更具智能性和高效性的下一代肿瘤免疫疗法开辟了全新路径。

从"微观观测"到"精准治疗":技术跨界创新

邻近标记技术并非全新概念,其在以往主要作为一种先进的"分子观测工具"应用于化学生物学研究领域。作为一种强大的"分子图谱绘制技术",它能够在细胞的特定亚细胞结构区域对周围生物分子进行精准催化标记,从而使科学家能够清晰识别特定分子在微观生命活动中的"相互作用网络",深入"洞察"复杂的生命过程机制。

在过往的科研工作中,韩硕研究员对该技术的原理与应用已积累了深厚的理解,他创新性地提出设想:既然邻近标记技术具备如此强大的分子"标记与定位"能力,能否将其改造应用于主动调控细胞功能,以解决临床治疗中的重大医学难题?以此创新性构想为指导,研究团队成功开发出一种可响应深红光或超声波信号的工程化纳米酶。这种智能纳米酶在靶向富集到癌细胞附近后,一旦接收到红光或超声波发出的"启动标记"指令,便能在癌细胞表面通过邻近标记的催化作用"原位构建"出一个高强度的人工靶标。随后,研究人员引入一种特制的T细胞结合器(BiTE),该结合器能够同时识别并结合癌细胞表面的人工抗原"补丁"和免疫T细胞。

这种高密度的人工靶标标记,不仅起到了精准指引的作用,更像是吹响了免疫攻击的"集结号"。它能够促使T细胞表面的相关识别受体高效聚集并快速激活,从而触发T细胞的"最强效攻击模式",对光或超声波引导的肿瘤部位实施精准且彻底的清除。在小鼠模型实验中,纳米酶被激发后1至2天内,即可观察到肿瘤相关指标显著下降。

通过这一系列创新改造,邻近标记技术成功从一种科研观测工具转变为一种强大的肿瘤"治疗武器",韩硕团队的创新性设想得以实现。

激活全身性免疫防御 构建长期抗肿瘤记忆

更为令人振奋的是,小鼠实验结果表明,通过在肿瘤部位人为构建出难以被癌细胞逃逸的特异性靶点,不仅有望解决当前免疫疗法中存在的核心瓶颈问题,还能有效激发机体内产生持久且强大的全身性抗肿瘤免疫效应。

当被标记的癌细胞被免疫细胞摧毁后,会释放出更多肿瘤细胞内部的特异性生物信息。这些关键"肿瘤抗原信息"被免疫系统的"抗原呈递细胞"(即免疫系统的"情报部门")捕获并呈递给全身免疫细胞,帮助免疫系统学会自主识别和记忆这类癌细胞的特征。这意味着,即使在身体其他部位存在或发生转移的同类癌细胞未被直接标记,也会被"学习强化"后的免疫系统精准识别并清除。

韩硕研究员进一步解释道,这种治疗方法不仅能够主动攻击远处转移的"逃逸癌细胞",还能诱导免疫系统形成长期的抗肿瘤免疫记忆。即便未来体内再次出现同类癌细胞,免疫系统也能迅速识别并将其清除,其效果类似于为机体接种了"个性化肿瘤疫苗"。

总体而言,这一创新性治疗思路通过两方面协同作用实现高效抗肿瘤效果:一方面,利用邻近标记技术实现人工抗原的级联放大效应,显著增强免疫杀伤能力;另一方面,通过光或超声波的外部激发机制,能够实现对肿瘤病灶部位的精准靶向治疗,有效避免纳米酶对其他健康组织的非特异性作用,从而大幅降低治疗带来的全身性毒副作用。

目前,该研究针对的肿瘤靶点包括HER2、CD44v6等多种肿瘤相关抗原,涉及肝转移结直肠癌、乳腺癌、胃癌等多种实体瘤细胞,在实验小鼠模型和体外临床肿瘤样本中均展现出优异的治疗效果。研究团队表示,未来将进一步开展大动物模型的临床前研究,同时针对更多不同类型的肿瘤靶点和多样化的激发手段进行深入探究。

韩硕团队提出的这一创新性治疗思路,有望为开发更智能、更高效的下一代肿瘤免疫疗法提供关键技术支撑。而就邻近标记技术在生物医药领域的应用前景而言,未来或将拓展至更多治疗方向,如巨噬细胞激活、NK细胞免疫调控、自身免疫性疾病治疗以及衰老细胞清除等多个前沿领域。