独家深挖:三起身份造假大案震惊全网,假院士、假参事、假外交官如何瞒天过海?

你有没有想过,那些光鲜头衔背后可能藏着重磅骗局?今年八月,澎湃新闻雷霆出击,连续揭穿三起身份造假大案,彻底撕开假院士、假参事和假外交官的虚假面具!

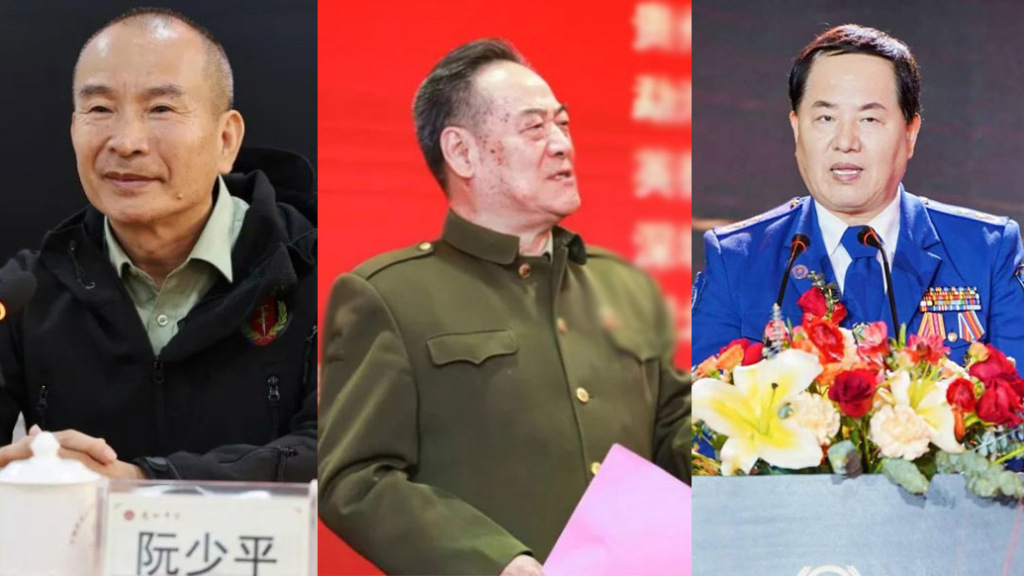

涉案主角包括冒用学术头衔的阮少平、伪造政府参事身份的余鹏翔,以及虚构国际组织职务的房文军。

假院士阮少平、假参事余鹏翔和假外交官房文军(从左到右)。

系列报道瞬间引爆社会关注,读者直言:"身份欺诈泛滥各领域,媒体监督利剑出鞘,清除社会毒瘤!"

随着调查深入,公众追问:这些骗子为何能长期逍遥?我们系统梳理案件,发现骗局得逞源于造假者精心设计和受害方疏漏,主要风险点如下:

一、身份识别体系存在盲区

造假手段已专业化。阮少平冒用中科院院士头衔,低级骗术竟能通关。更隐蔽的是伪造境外学术身份,如虚构"某洲自然科学院"等山寨头衔,跨境认证缺乏查询渠道。

国内活动中"国际院士"头衔鱼龙混杂,部分境外空壳机构专向国内兜售虚假头衔。基层单位尤其是教育机构,普遍缺乏辨别能力和信息支持。

二、社交网络成为渗透渠道

阮少平案中,学校解释:"内部人员通过私关系带入,非正式邀请。"另一中学则由校友安排所谓"励志分享",校长外出,副校长主持接待,公众号宣传后才发现疑点。

熟人引荐简化核验程序,造假者利用非正式活动积累"官方背书",再通过网络宣传强化虚假身份。

三、信息不对称形成认知陷阱

相较于阮少平、余鹏翔的传统手法,房文军的造假更迷惑——虚构"联合国国际刑警组织中心"混合名称。该机构利用公众对联合国信任,实为伦敦注册非法NGO,与权威组织无关。

此类造假精准把握公众认知模糊,通过拼凑权威名称制造专业假象。

四、利益合谋构建造假产业链

调查发现部分主办方主动配合造假。房文军所获"世界杰出华人勋章",由民政部列名的"离岸山寨社团"颁发,双方相互站台利益交换。

某中学活动记录显示,造假者与校方校友形成利益共同体,以"高端讲座"提升学校美誉,同时为造假者积攒资源,这种合谋极大增加监管难度。

(作者玥涵系澎湃新闻记者)

设计:玥涵