"书运国运不可分,书不亡,国长存,国运盛,书运兴。"9月13日晚,随着郑振铎先生的经典慨叹,上海评弹团全新创排的中篇评弹《烽火书魂》在沪完成全国首演。该剧作为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年重点作品,于13日、14日两天在天蟾逸夫舞台连演两场,首次与观众见面便引发文化界热烈关注。

作为上海评弹团献礼抗战胜利80周年的重磅创作,《烽火书魂》将视角锁定抗战时期,以文化名人郑振铎为核心,艺术再现了文化界人士秘密抢救江南古籍的传奇历程。作品通过评弹艺术独特的叙事方式,为观众揭开了那段看似平静却暗藏凶险的"文化抗日"战场,成功塑造出一群为守护中华文脉、传承民族精神而殚精竭虑的爱国知识分子群像。

挖掘文化抗战新维度 重现知识分子护书壮举

在全国纪念抗战胜利80周年的文艺创作热潮中,上海评弹团推出的《烽火书魂》独辟蹊径。不同于传统抗战题材聚焦正面战场的叙事模式,该剧首次将目光投向1940至1945年间,以暨南大学教授郑振铎、商务印书馆总经理张元济为代表的"文献保护同志会"成员,讲述他们与日寇、汉奸展开智勇较量,竭力保护古籍善本的"文化暗战"史诗。

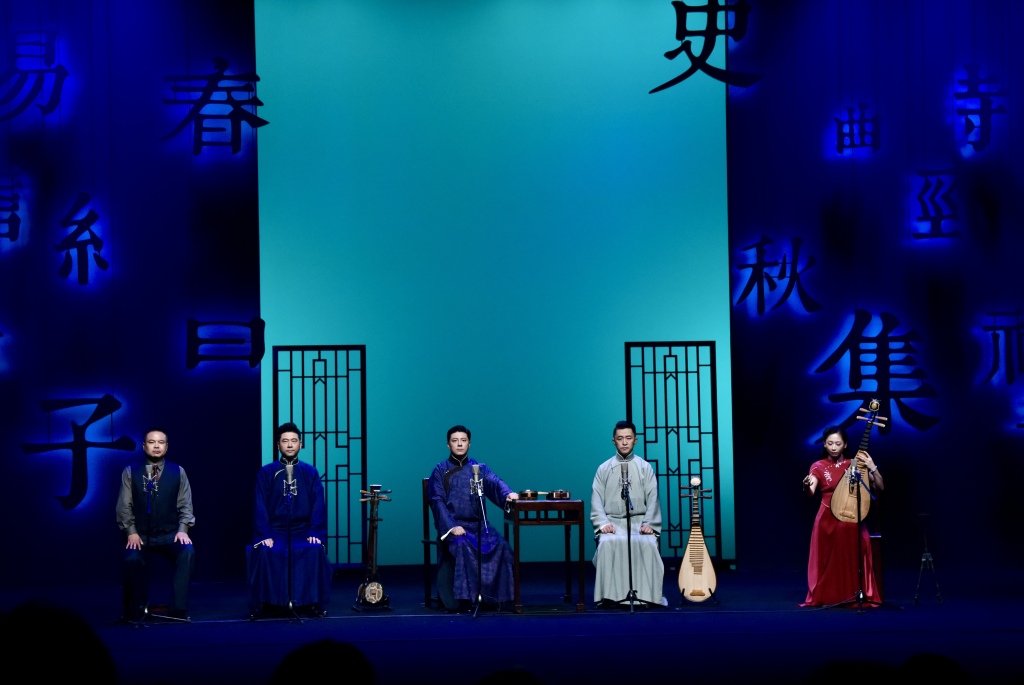

作品由苏州大学传媒学院许静波教授担任编剧,上海剧本创作中心资深编剧杜竹敏执笔唱词。演出阵容集结了高博文、吴新伯、陆锦花、黄海华、姜啸博、王承、陆嘉玮、姚依依等评弹界名家新秀,形成老中青三代艺术家同台演绎的强大阵容。

创作灵感源自两年前上海评弹团艺术室主任姚勇偶然发现的一篇历史文献,这段鲜为人知的护书往事让主创团队敏锐意识到其独特的艺术价值。上海评弹团团长、剧中郑振铎扮演者高博文坦言:"接触这个题材时立刻被深深吸引,这群文人以笔为枪、以书为盾的精神,正是评弹艺术应当传承的文化基因。"

世人熟知郑振铎作为作家、学者的多重身份,却鲜少了解他作为藏书家为保护古籍作出的卓越贡献。高博文特别指出:"郑振铎先生与评弹艺术渊源深厚,他珍藏的说唱文学典籍中,不乏明嘉靖刊本《董解元西厢记》这样的稀世珍品,今天我们能在舞台演绎《西厢记》,正是得益于先生当年的文化守护。"

由于郑振铎、张元济等人的"为国聚书"行动在当时属于高度机密,直至20世纪80年代才逐渐解密。为真实还原这段尘封历史,主创团队开展了系统的史料考证工作,多次走访郑振铎嫡孙、郑振铎研究会顾问郑源先生,深入了解郑振铎夫妇的生平事迹与精神世界,力求在舞台上塑造出有血有肉的"护书人"形象。

值得关注的是,在剧组潜心创作的同时,学者吴真也同步开展这段历史研究,并于今年8月推出专著《暗斗:一个书生的文化抗战》。高博文透露:"我们剧组人手一本这部著作,虽然剧本框架已基本成型,但评弹艺术的灵活性让我们能及时吸收书中细节,演员们在表演中融入了许多鲜活的历史素材。"

创新评弹表现形式 多维塑造文化英雄群像

《烽火书魂》剧本历经12稿精心打磨,主创团队始终致力于实现历史真实与艺术表达的完美融合。如何用评弹艺术特有语汇讲述这段文化抗战故事,如何让观众深刻理解古籍保护的重大意义,成为创作过程中的关键课题。

剧情围绕郑振铎与日本书商长泽规矩也在南浔、上海两地竞购嘉业堂藏书的核心事件展开,涉及大量古籍版本学专业知识。为准确把握角色特质,演员们在排练前专门进行版本学知识培训,确保专业术语的精准呈现。

全剧采用四回加尾声的结构,重点刻画了郑振铎与高君箴的夫妻情深、与张元济的同道之谊,以及不同立场人物共同的爱国情怀。八位演员分饰八个主要角色,以"一人一角"的创新形式,构建起层次丰富的人物群像图谱。

高博文介绍:"突破传统评弹'一人多角'模式,采用'一人一角'的现代戏剧表现手法,既保留评弹说表特色,又通过跳进跳出的叙事方式,实现历史场景与当代视角的有机融合。"中国曲协副主席、上海市曲协主席吴新伯饰演的讲述人角色,巧妙串联起全场剧情,实现历史叙事与当代解读的无缝衔接。

塑造知识分子形象对表演提出全新挑战,高博文分享创作心得:"郑振铎作为学者,动作幅度不大却内心波澜壮阔,如何通过细腻的眼神、手势传递人物情感,让静态场景充满戏剧张力,是这次表演突破的关键。"

作品在音乐呈现上大胆创新,大幅提升弹唱比重,融合独唱、对唱、轮唱等多元形式。唱腔设计上,根据人物性格特征,巧妙运用蒋调、沈调、薛调等十多种流派唱腔,青年演员姚依依演绎的张婷采用"王月香调"展现学子爱国热忱,一级演员王承塑造的汉奸马天宝则以"费家调"融入俚语俗话,日本书商长泽的唱段更创新性融入日本音乐元素,形成丰富的听觉层次。

尾声中,郑振铎那段饱含深情的独唱,唱出了"功成不必在我,功成必定有我"的知识分子担当,将"护书即护国"的主题升华到新高度,引发观众强烈共鸣。

高博文强调:"从书场到剧场的转型中,我们始终探索上海评弹的'新文艺'表达。《烽火书魂》舞台设计独具匠心,上方悬挂的'经史子集''礼易春秋'等典籍文字,既点明护书主题,又隐喻战乱中文献散佚的危机,实现形式与内容的完美统一。"

赓续红色文脉 评弹艺术书写时代精神

自2019年推出反映张人亚保护党章故事的《初心》以来,上海评弹团相继创排《战·无硝烟》《千里江山图》等红色题材作品,构建起覆盖中国近现代重要历史节点的"革命长卷"。《烽火书魂》的推出,进一步完善了这一系列创作,成为抗战题材的重要篇章。

高博文表示:"这些作品串联起从建党初期到新中国建设的历史脉络,彰显评弹艺术关注国家命运的文化担当。正如郑振铎先生所言'史不亡,则其民族终不可亡矣',这正是我们坚持红色创作的初心。"

在艺术创作的同时,上海评弹团积极拓展社会教育功能,与中共一大会址、陈云纪念馆等爱国主义教育基地深度合作,让评弹艺术成为传播红色文化、开展美育教育的重要载体。

高博文透露:"在延续红色主题创作的同时,我们也关注现实题材。即将亮相中国上海国际艺术节的新作《菜肉馄饨》,就聚焦当代生活的'小确幸',展现评弹艺术记录时代变迁的多元能力。"