曾在中国美院毕业展引发打卡热潮的青年艺术家聂士昌代表作《滴动仪》,9月13日起正式登陆申城。澎湃新闻记者从主办方获悉,这件融合传统哲学与科技元素的装置作品,将与艺术家另一力作《六十仪》共同亮相第十八届上海青年美术大展。

当日,以"机·智"为主题的本届大展在上海刘海粟美术馆开幕。展览深度聚焦人工智能时代背景下,青年艺术家如何通过创作实践探索人机共生的艺术新范式。

第十八届上海青年美术大展以"机·智"为题颇具时代深意——"机"代表着飞速迭代的算法技术,"智"则彰显青年创作者不羁的艺术想象力与批判性思维。策展团队在接受采访时表示:"面对AI技术引发的全球创作变革,我们正迫切需要重新审视人类艺术创造力在数字时代的多元可能性。"

中央美术学院美术馆原馆长张子康参观展览后评价:"当代青年艺术家的创作活力令人惊叹,他们用丰富的视觉语言诠释当下社会,对未来的独特思考也为艺术界带来诸多启发。"

展出现场

融合科技,直面AI时代的艺术变革

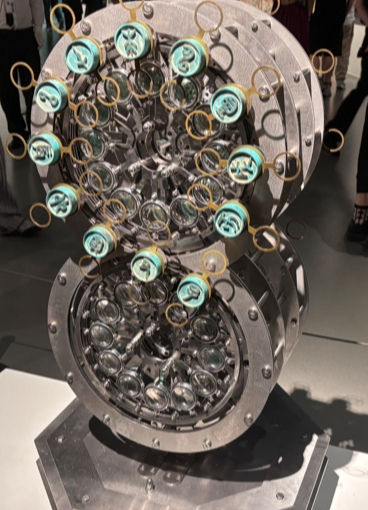

展厅中央,一座六尺弧形装置《六十仪》正规律运转——正面镌刻地支生肖图腾,背面对应天干数字刻度,其循环轨迹恰如展览主题的生动隐喻:在人工智能技术重构创作生态的今天,艺术正在传统文脉与科技创新、人类智慧与机器逻辑之间寻找新的平衡点。

聂士昌的《六十仪》

《滴动仪》

在C·PARK海粟文化广场D栋3层展区,《滴动仪》以中国传统罗盘为创意原型,将水滴扩散的物理现象与东方哲学符号完美融合。"装置中心的太极图案向外层层辐射八卦、九星、二十四节气及六十四卦象,恰似水滴激起的层层涟漪。"艺术家聂士昌向记者解读作品构思。

他进一步阐释创作理念:"《六十仪》通过时空循环的视觉表达,诠释时间永恒流转的本质;《滴动仪》则以动态装置演绎'一生二、二生三、三生万物'的古典宇宙观。"两件作品共同构成艺术家对传统智慧与现代科技的辩证思考。

展览中,苏永健的《生命的丝线》呈现独特的时间美学——吐丝装置上方的计时器正倒数1000小时(3600000秒),"当秒数归零时,吐丝行为将永久停止,驱动电机也将完全损耗,作品至此完成其生命周期。"这种将科技产品的寿命可视化的创作,引发观众对生命与消亡的深刻思考。

此外,《画间渡——孔门七十二贤像信息失真可视化》通过数据图表构建历史人物的信息坐标轴,《有用的温度》则记录机械臂尝试编织围巾的全过程,展现人工智能在模仿人类劳动时的独特"温度"。

展出现场

据刘海粟美术馆负责人介绍,本届大展创新推出多项公共艺术项目:首次联合上海地铁打造4号线艺术专列,让艺术作品融入市民通勤空间;发起"YoungV短视频计划",通过创作者自拍跟拍形式记录艺术创作生态;采用"专家评审+大众投票"双轨机制,并借助小红书等社交平台扩大互动传播;联合小宇宙App设立线下录音棚,邀请艺术评论家和观众参与专题播客录制。

展厅设计同样打破常规——摒弃传统中线对齐布展方式,采用上下错落的悬挂陈列,使不同尺寸的作品形成富有节奏感的视觉韵律。这种充满活力的展陈设计,与青年艺术家作品中蕴含的创新能量形成巧妙呼应。

青年艺术家与数字时代的思考

参展艺术家群体呈现鲜明的时代特征:所有创作者均为1980年1月1日后出生,作为真正意义上的数字原住民,他们的成长历程与信息技术发展同步,对科技与艺术的融合有着天然的敏感度。

本届大展在策展机制上实现突破,特别邀请15位来自不同领域的青年策展人全程参与。这些新锐策展力量不仅介入前期策划,更在展览叙事、作品遴选、公共教育等环节发挥主导作用,为展览注入多元视角。首次担任青年美展策展人的艺术家李政钟坦言:"面对数千件投稿作品需要逐一研判,既要考量艺术价值,又要筛选能代表时代声音的创作,这个过程充满挑战但意义非凡。15位策展人各自擅长不同领域,这种多元协作让展览内容更加丰富立体。"

展出现场

策展人陆俊毅分析指出:"青年艺术家的创作视角兼具先锋性与多元性,他们既带来新媒体艺术的前沿探索,也在水墨画等传统领域进行创新表达,展现出对文化根脉的当代诠释。"

据组委会统计,本届大展共收到海内外青年艺术家投稿4060件/组,最终评选出380余件/组参展作品,投稿数量创下刘海粟美术馆新馆复展以来的历史峰值。参展作品除传统的平面绘画、雕塑外,新媒体影像、实验摄影、数字艺术(含AI生成艺术、算法艺术、虚拟现实艺术)、潮流艺术等新兴门类占比显著提升,呈现出鲜明的创作多元化趋势。

展出现场

创办于1980年的上海青年美术大展,已走过45年历程,见证并推动着中国当代青年艺术的发展轨迹。翻阅历届参展名录,俞晓夫、丁乙、邱瑞敏、周长江、蔡国强、张恩利、杨福东等艺术名家均从这里起步,如今已成为中国艺术创作的中坚力量,部分艺术家更在国际舞台绽放光彩。

展出现场