为纪念复旦大学历史学科创建一百周年,《澎湃新闻·私家历史》特别推出"复旦史学百年"专栏,深度聚焦谭其骧、顾颉刚、杨宽等史学大师的学术人生。作为中国近代史学的开拓者,他们不仅奠定了复旦史学的学科根基,更以开创性研究引领着中国历史学的发展方向。本专栏通过挖掘馆藏档案与珍稀文献,从学术史视角剖析大师们的治学路径与时代选择,揭示复旦史学传统的精神内核。

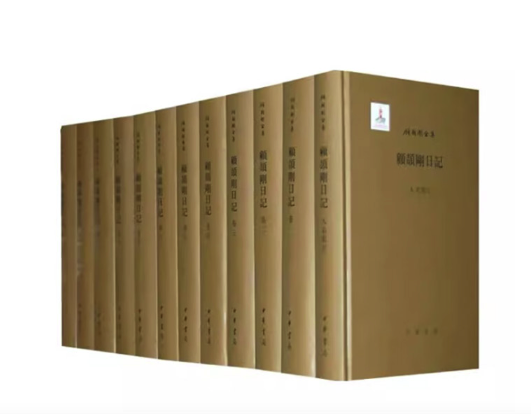

顾颉刚作为"古史辨"学派创始人与历史地理学奠基人,其学术足迹遍布燕京大学、中央大学等名校,培养出谭其骧、童书业等史学大家。近年来随着《顾颉刚日记》《书信集》等文献的系统整理,这位史学巨匠在动荡年代的学术坚守与人生抉择逐渐清晰。结合复旦大学档案馆与上海市档案馆的原始档案,我们得以还原顾颉刚与复旦史学三次交集的历史真相。

顾颉刚(1893—1980)

一、抗战时期的北碚执教:学术理想与现实困境的交锋

1941年秋,顾颉刚抵达重庆后已身兼中央大学教授、《文史杂志》副社长等数职。据《顾颉刚年谱》记载,1942年3月复旦大学代理校长吴南轩首次发出聘书,邀请其担任史地学系兼任教授,但现存复旦大学档案馆的《三十一年度第二学期教员名册》显示顾颉刚当时并未赴任。同年夏季,吴南轩再提聘任,拟请其出任文学院长兼史地系主任,这一邀请被顾颉刚在日记中称为"此何可能"而当面谢绝。

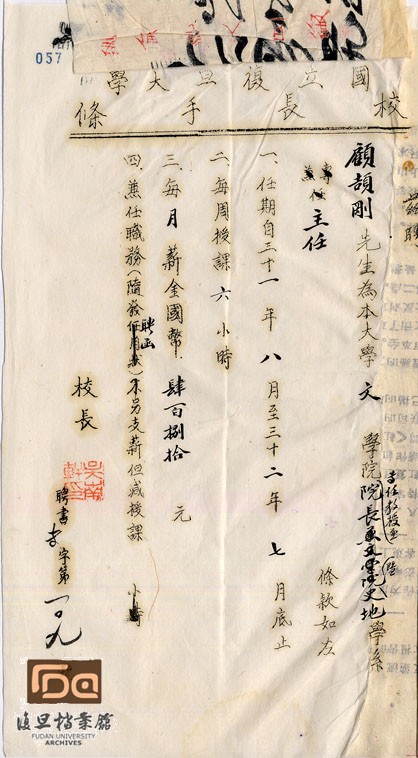

在致吴南轩的拒聘长函中,顾颉刚详细陈述了四重困难:中央大学已聘为专任教授的契约约束、北碚校区与柏溪居所的遥远距离(单程需数小时)、全家搬迁的高额费用,以及"兼职必致力竭而踣"的精力局限(《顾颉刚书信集》第3卷)。这些顾虑在1943年出现转机,因中央大学校方扣发经费引发辞职,加之亚光舆地学社创始人金擎宇邀请其主持史地图表编纂工作,顾颉刚举家迁往北碚。上海市档案馆藏《大中国图书局股东名簿》显示,金氏兄弟为其注资20万元股份,这一安排使顾颉刚最终接受复旦邀请,自1944年2月起担任史地系教授,每周授课9小时,月薪520元。

在北碚时期,顾颉刚先后开设"史记研究""春秋史""历史地理""方志实习"等课程,其中"历史地理"课程直接启发了后续谭其骧院士的学术方向。但据《顾颉刚日记》第5册记载,繁重的教学任务与《文史杂志》《边疆语文编译委员会》的兼职工作形成冲突,使其编纂《中国通史》的计划被迫搁置。这种"事务性工作挤压学术研究"的困境,成为贯穿其重庆时期的主要矛盾。

复旦大学档案馆藏顾颉刚聘书

二、战后复校的短暂执教:通货膨胀下的学术坚守

1946年1月顾颉刚离渝赴平,试图恢复《禹贡》半月刊的出版工作,但《文汇报》1946年2月报道显示,战后北平学术界"多改业经商"的现实令其失望。返回上海后,据《王伯祥日记》记载,顾颉刚为筹措家人丧葬婚嫁费用,不得不向开明书店预支百万版税。为缓解生计压力,他接任大中国图书局总经理,同时在1946年底接受复旦邀请,开设"中国史学名著选读"与"商周史"两门课程。

现存复旦大学档案显示,这两门课程选课学生达23人,课程大纲涵盖《左传》文献学、商周甲骨文研究等前沿内容。但顾颉刚在家信中透露,当时他同时承担"两个学校、两个政治机构、两个书局"等十处职务,致使"平均每日授课五小时"(《顾颉刚书信集》第5卷)。1947年初,当他提议由弟子童书业代课遭校长章益驳回后,不得不中断在复旦的教学。这段仅持续半年的执教经历,折射出战后知识分子在通货膨胀与学术理想间的艰难平衡。

抗战时期复旦大学北碚校区全景(图片来源:北碚发布)

三、1952年院系调整中的聘任:学术传承的未竟之路

1949年后,顾颉刚的任职问题受到多方关注。1950年10月,复旦大学历史系教授胡厚宣代表校方登门邀请,教务长周谷城亦多次接洽,但顾颉刚在日记中坦言顾虑:"复旦众目所集,恐生活不得安宁",转而接受震旦大学聘约。上海市档案馆藏《震旦大学教职员工名册》显示,其选择震旦的关键因素是通勤便利——从武康路居所至徐汇校区仅需半小时,而赴江湾复旦校区需三小时车程。

1952年院系调整期间,复旦大学再度发出邀请。据《顾颉刚日记》第7册记载,当时他面临"月需八百单位生活费"的家庭压力,而大中国图书局与上海学院的两处收入合计仅407单位。为解决这一困境,顾颉刚向周谷城提出"暂缓两年改任专任"的请求,希望保留文管会顾问与大中国图书局职务。在致复旦校长陈望道的信函中,他特别强调:"刚家庭开销月须八百单位,书籍分置数处,集合非易",恳请"缓至一九五三年九月再任专任"(《顾颉刚书信集》第3卷)。这一请求获得批准后,顾颉刚原计划开设"中国民族史料"选修课,却因"三反五反"运动与随后的"思想改造"被迫搁置。

1953年9月,中国历史问题研究委员会成立,顾颉刚被列入近代史研究所扩建计划。据《顾颉刚日记》记载,他在1954年最终决定北上,由此错失与复旦的第三次缘分。值得注意的是,其编纂《中国历史地图》的计划虽在上海完成,却为后来谭其骧主持的《中国历史地图集》奠定了重要基础,形成学术精神的隐性传承。

《顾颉刚日记》手稿本(1952年关于复旦聘任的记录)

四、结语:动荡年代的史学坚守

纵观顾颉刚与复旦的三次学术交集,始终围绕着"学术事业心"与"现实生存"的永恒命题。1978年,85岁高龄的顾颉刚仍在制定《古籍整理八年规划》,这种"全生命倾注于学问"的精神,恰是其三度结缘复旦的内在动力。尽管每次执教都因时局变动而中断,但留存于复旦档案馆的聘书、课程大纲与书信手稿,共同构成了近代学术史的珍贵切片。

在战火纷飞的40年代,他将"历史地理"学科种子播撒在北碚;在经济崩溃的战后岁月,他坚持开设文献学课程;在院系调整的50年代,他为学术传承积极斡旋。这些经历不仅展现了个人命运与时代洪流的交织,更揭示了复旦史学传统中"学术为天下公器"的精神内核——这种精神在谭其骧、周谷城等后继者身上得到延续,成为百年复旦史学最宝贵的财富。