【编者按】

2025年中国入境旅游持续升温,46国免签政策带动短期旅居热潮。作为国际化大都市,上海吸引着全球外籍人士在此生活、创业与探索。《上海旅居》系列栏目特邀在沪外籍人士通过镜头与文字,分享他们眼中的上海故事与城市印象。

来自白俄罗斯的帕维尔·奥西波夫(Pavel Osipov)集摄影师、记者与教育工作者多重身份于一身。2017年首次到访上海的三天旅程中,他用专业镜头捕捉城市昼夜光影,从摩天楼宇到市井巷陌,足迹遍布朱家角水乡。这段高密度的城市体验,让他对上海产生了深刻的视觉记忆与情感联结。

帕维尔·奥西波夫。本文图片均为帕维尔·奥西波夫 摄

以下是奥西波夫的自述

二十余年摄影生涯中,我从平面媒体的城市纪实摄影师,逐渐转向社会景观与观念摄影创作。摄影已超越职业范畴,成为我观察世界、思考问题、叙事表达的核心方式。

相机是我旅行的永恒伴侣。在足迹遍布全球的旅程中,中国成为重要的文化地标。2017年受河南大学邀请讲授新闻摄影与视觉传达,开启了我的亚洲文化探索之旅,深刻影响着我的创作轨迹与生活选择。

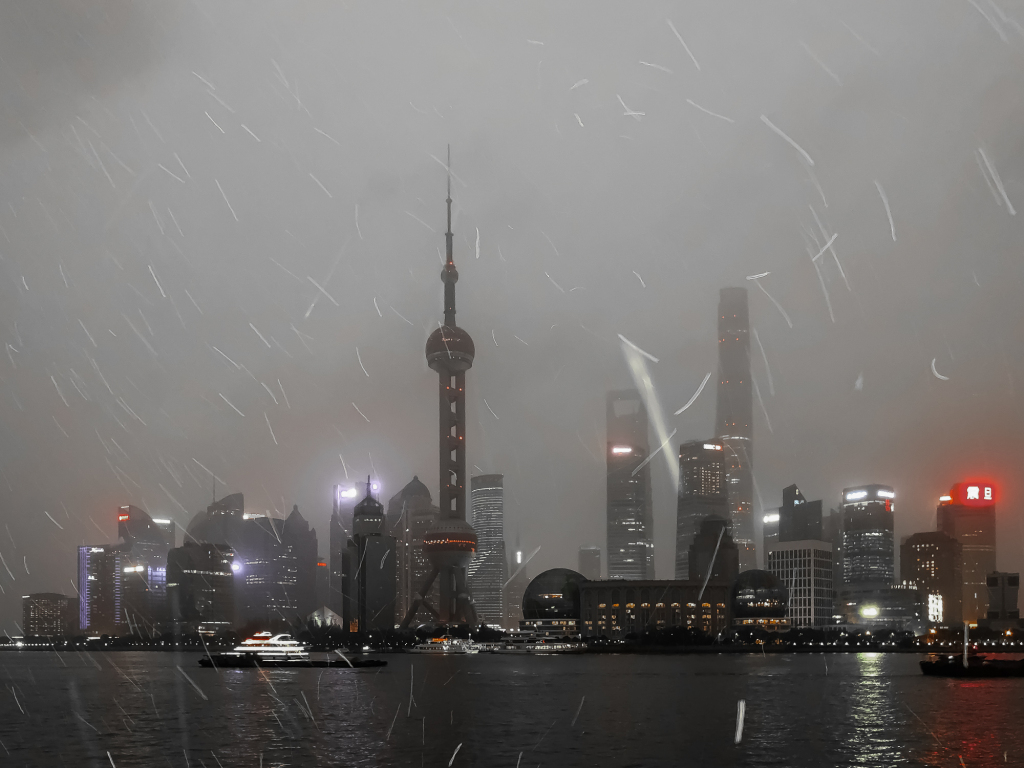

雨中的陆家嘴

斜阳下的上海街头

夜间游船停泊,背后是高耸入云的摩天楼

上海迅速成为我东方叙事的核心意象。首次冬季到访源于跨城市旅行计划,从福州经苏州、南京一路向东。幼时通过成龙电影《上海骑士》形成的刻板印象,在亲身接触后彻底颠覆——这座城市既有金融中心的现代锋芒,又保留着弄堂茶馆、梧桐深巷的生活肌理,构成传统与现代共生的国际都市样本。未来与过去在此互为镜像,镜头内外形成奇妙的互文关系,城市空间不断捕捉着我的情感共鸣与创作灵感。

钢铁森林与里弄市井仅一步之遥,外滩建筑群承载历史记忆,豫园则营造出静谧沉思的传统意境。更令人震撼的并非二元对立,而是这种时空折叠的和谐共生。上海擅长将新旧元素编织成有机整体,使世界主义与本土传统在城市脉搏中自然对话。

陆家嘴夜景

豫园看出去的传统与现代

夜晚的外滩

都是森林里的传统

我的镜头更偏爱捕捉城市中的人文气息——市民的日常姿态、肢体语言与生活瞬间。这些微观细节共同构筑了上海的城市气质:这不是一次性观光目的地,而是需要反复品读的立体文本,每次回访都能发现新的叙事维度。

上海街头生活

上海街头生活

上海街头生活

上海街头生活

这里的纪实摄影充满即时性,生活在镜头前自然流淌,无需刻意导演。复兴公园的棋艺对决、高校周边的吉他弹唱、陆家嘴地标前的自拍人群,每个场景都是城市日常的切片。初到浦东时曾惊叹于建筑群的视觉压迫感,但当镜头下移,南京路上的人潮、豫园老街的糖炒栗子摊、人行道上的水写书法,这些流动的市井画面才是城市的真实脉搏。

雨中陆家嘴的三幢摩天楼

南京东路步行街夜景

淮海中路

复兴中路

上海拥有极佳的街头摄影生态,市民对镜头展现出天然的包容度。城隍庙商贩的友善微笑、外滩老人的坦诚交流,仿佛每个人都在参与城市记忆的共同建构。梧桐浓荫下的咖啡馆、老洋房改造的艺术空间、石库门里弄的足球少年,构成动态的城市肌理。朱家角水乡则呈现出大都市难得的从容节奏,让时空在流水间慢下来。这种反差感并非生硬碰撞,而是摩天楼与菜市场、云端与市井之间形成的平滑过渡,赋予城市独特的叙事张力。

作为高速发展的全球城市,上海在保持国际化特质的同时,总能让异乡人找到情感锚点。有人从中看到纽约的活力,有人发现莫斯科的底蕴,而我竟在其中读出了明斯克的生活质感——那种在大都市尺度下依然保留的绿色空间与人文温度,让世界史在方寸之间产生奇妙共鸣。

上海有着丰富的层次

上海有着丰富的层次

美食是认识城市的重要维度:豫园小笼的精致、静安川菜的热烈、法租界街区的融合料理,构成多元味觉图谱。上海的交通网络堪称全球标杆,地铁系统高效便捷,高铁网络四小时可达京沪杭等核心城市。美中不足的是街头小吃文化相对薄弱,更多依赖餐厅业态。菜单的语言障碍常带来意外惊喜,这种"盲盒式"点餐体验反而成为跨文化交流的独特乐趣。

上海街边小店