界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

高群书执导的首部电影《东京审判》2006年上映时,远东国际军事法庭审判日本甲级战犯这一历史事件已60年缺乏大众影像记录。筹备阶段,他走访多家图书馆未果,最终通过助理从母校馆藏的《百名记者法庭实录》中找到关键史料支撑,填补了这一历史影像空白。

这种学术与公众认知的双重缺失,促成了《东京审判》对历史记忆的重要补充。时隔近二十载,高群书再度推出历史题材力作《生还》,将镜头对准抗战叙事中鲜为人知的东北抗日联军,真实再现这支英雄队伍从三万人锐减至七百人生还的悲壮历程。

在影片公映前,抗联更多是历史教科书中的抽象概念,缺乏系统影像呈现和个体情感联结。高群书试图通过12岁女战士李童的视角(原型为抗联老战士李敏),打破这种历史隔阂,让观众直面抗联战士的真实生存状态。

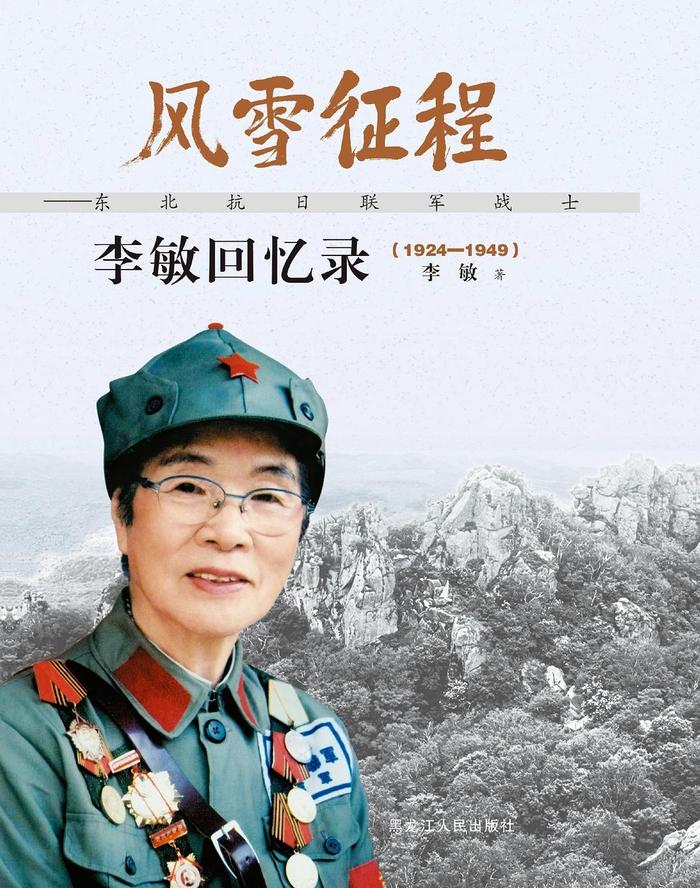

影片取材于《风雪征程——东北抗日联军战士李敏回忆录(1924—1949)》,生动展现了抗联队伍的复杂构成:十二岁参军的少女、知识分子与绿林好汉在林海雪原并肩作战,面对日军的严密围剿展开艰苦卓绝的抗争。

《生还》不仅刻画了抗联战士的悲壮牺牲,更揭示了他们在抗战及解放战争中的关键作用。这支突围至苏联的幸存者队伍,既参与了苏军对日作战,又为后续八路军在东北的发展提供了重要支持。高群书在专访中坦言:"我对边缘化历史叙事有特殊情结,这些被遗忘的历史同样值得被铭记。"

为还原历史本真,影片采用纪实拍摄手法与素人演员阵容,刻意规避商业片的流量逻辑。"若追求纯粹商业回报,完全可以启用明星阵容强化戏剧冲突,但那样观众只会看到一个故事,而非一段历史。"高群书强调,这种创作选择源于对历史的敬畏之心。

作为故事原型,李敏老人晚年致力于推动"十四年抗战"入史,其夙愿在2017年教育部教材改革中得以实现。高群书感慨:"她用一生为抗联历史画上了圆满句号。"这种历史责任感也成为导演坚持创作的精神动力:"到了这个年纪,更希望留下有价值的影像遗产。"

01 从历史尘埃中打捞抗联记忆

界面文娱:启动《生还》项目的初衷是什么?为何选择李敏回忆录作为创作蓝本?

高群书:这个计划酝酿了整整十年,最初是为纪念抗战胜利80周年筹备。抗联题材此前较少被影视化呈现,杨靖宇、赵一曼等英烈故事虽有涉猎,但抗联作为整体的历史仍显模糊。研究史料时发现,抗联堪称中国革命最艰苦的武装斗争——孤悬伪满洲国腹地,面对日军严密统治,从三万将士锐减至七百幸存者,这种惨烈程度远超想象。

李敏的回忆录提供了独特视角:12岁参军的少女视角,让宏大历史有了个体温度。抗联队伍构成其实非常多元,有知识分子、绿林人士甚至外籍战士,金日成曾在抗联第2军任职,谢文东等原地方武装首领也投身抗日。这种复杂性打破了对革命队伍的刻板印象。

史料中"雪雕"的记载特别震撼——战士们经常在山林发现冻僵的战友遗体保持着战斗姿势。这些细节让我决心用影像保存这段历史:不仅要展现牺牲,更要呈现幸存者如何在战友掩护下突围,这种"保护与传承"正是《生还》的核心主题。

版本: 黑龙江人民出版社 出版年: 2012-12

界面文娱:影片采用克制的叙事风格,这种创作基调如何确立?

高群书:这是主动选择的创作路径。全部启用新人演员,就是为了让观众专注于历史本身而非明星面孔。我们甚至放弃了原本为流量明星设计的角色,十年后再看,这部电影更应该成为影像史料而非娱乐产品。抗联没有战地摄影记录,现存的只有少量历史照片,影片某种程度上在完成"影像补史"的工作。

界面文娱:这种创作理念与《东京审判》有何关联?

高群书:两部作品都遵循"史料优先"原则。《东京审判》筹备时,我们从南京师大图书馆找到《百名记者法庭实录》,才让60年无人问津的历史得以影像化。当时定下两条铁律:所有庭审对话必须有史料出处,严格遵循国际法程序。这种创作态度在《生还》中得到延续,不同的是这次要还原的是没有影像记录的历史现场。

特别令人唏嘘的是,影片公映后才得知美国国会图书馆藏有5000小时东京审判影像,若当时能获取这些素材,影片的历史质感会更加丰富。这也让我更加坚定:历史影像的抢救性记录刻不容缓。

界面文娱:如何看待抗联历史的当代价值?

高群书:抗联不仅是抗战力量,更是连接东北解放的关键纽带。苏军进入东北后,抗联战士凭借语言优势和地理熟悉,接管57座城镇的日军遗留物资,为后续八路军出关提供了重要支持。影片特别展现了抗联战士"偷刻萝卜章"协助部队转移的细节,这些历史真实比戏剧虚构更具力量。

02 边缘历史的影像守护者——对话高群书

界面文娱:为何持续关注边缘化历史题材?

高群书:这可能与我史学专业背景有关。主流历史叙事固然重要,但那些被遮蔽的细节更能反映历史真实。抗联三万将士大多没有留下姓名,我们通过群像叙事让这些无名英雄重新"活"起来,李童视角就像历史的眼睛,见证着每个平凡生命的伟大。

界面文娱:影片中的历史细节如何考证?

高群书:创作团队系统研读了周保中《东北抗日游击日记》、李在德回忆录等史料。比如战士们第一次到苏联见到瓷砖厕所的细节,就源自李敏回忆录的真实记载。这些生活化场景消解了英雄叙事的疏离感,让观众感受到历史人物的血肉温度。

唯一的艺术加工是让战场上出生的婴儿存活下来,"我们需要在残酷历史中保留一丝希望"。所有情节均有史料依据,只是在不同人物间进行了合理整合。

界面文娱:如何平衡历史真实性与市场接受度?

高群书:坦率说票房压力确实存在,但这不应成为妥协的理由。我们完全掌握商业片创作规律,也有启用流量明星的资源,但用抗联题材收割票房,良心上无法交代。对我们而言,收回成本就是胜利,能让这段历史被看见就是最大的成功。

市场证明优质内容始终有受众,《哪吒2》《南京照相馆》的票房成功,恰恰说明不是观众远离电影,而是我们需要提供更好的作品。《生还》若能获得1000万宣发支持,完全有望突破2亿票房,但现实是我们连基本宣发费用都要靠拍电视剧填补。

界面文娱:乱世题材为何吸引你?

高群书:民国时期是中国从传统向现代转型的关键阶段,充满历史可能性。我曾计划拍摄辛亥革命题材,后来也想做"真实事件百年影像计划",《生还》正是这个计划的一部分。乱世中的人性光辉往往更加耀眼,抗联战士来自不同阶层却为共同信念战斗,这种精神联结超越了时代局限。

03 用影像为历史存档

界面文娱:影片拍摄最大的挑战是什么?

高群书:资金短缺和极端气候是双重考验。拍摄地日间气温零下25度,夜戏低至零下30度,剧组在无信号的林海雪原奋战60多天。选演员时首先测试体能,女主角就是从搏击运动员中发掘的,确保能适应艰苦拍摄环境。虽然条件艰苦,但整个团队都带着历史使命感工作,这种创作氛围非常难得。

界面文娱:如何看待当下影视市场生态?

高群书:所谓"观众远离电影"的说法不成立。市场需要多样化供给,既有《哪吒2》这样的商业大片,也应该有《生还》这样的历史纪录片。问题在于我们是否愿意沉下心来创作有价值的作品,而不是跟风追逐流量热点。

影视创作有成熟的商业配方,掌握这些技巧并不难,难的是拒绝短期利益诱惑。投资方直言"没有大牌就不投",这种市场逻辑让严肃历史题材举步维艰。我宁愿卖房筹资,也不愿用抗联题材割韭菜,这是创作底线。

界面文娱:未来创作方向如何规划?

高群书:会并行推进两类创作:一是商业电影维持生计,二是历史题材实现理想。只要《生还》能收回成本,就会继续拍摄类似题材。现在的创作更注重历史留存价值,希望这些影像能成为百年后人们了解历史的窗口。

有人质疑这种创作是否过时,其实我们对商业片规律了如指掌,只是选择不用在历史题材上。明年会拍一部商业大片证明创作能力,但像《生还》这样的"影像考古"工作,我会一直坚持下去——这些被遗忘的历史,需要有人为它们守住影像的阵地。

界面文娱:如何平衡艺术创新与历史真实?

高群书:七情六欲是永恒的创作母题,技术手段会变,但人性本质不会改变。我们要做的是用当代观众能接受的方式讲述历史,比如通过李童的成长视角建立情感连接,用日常生活细节消解历史疏离感。影片中反复出现的"你是谁""从哪来"的追问,就是希望观众思考:如果身处那个年代,我会做出怎样的选择?

界面文娱:创作这类作品最大的收获是什么?

高群书:当看到年轻观众为抗联战士流泪,就知道这段历史真正走进了他们心里。现在常说"讲好中国故事",我认为首先要尊重历史真实。这些被遗忘的英雄史诗,不该只存在于教科书的边角,而应该成为民族记忆的重要组成部分。这也是我们这代创作者的文化责任。