上海魔都蜕变之谜:从巴黎镜像到文化重生,一场展览揭示城市灵魂!

你有没有思考过,上海是如何被建造的?它不仅关乎钢筋混凝土,更沉浸在一个广阔的文化场域中。走出展厅,观察上海的一栋楼、一棵行道树,格物致知,品味过去与现在,瞬间与永恒。

刚刚在西岸美术馆落幕的“建造上海:1949年以来的建筑、城市与文化”展览(简称“建造上海”),实际上是2021年与巴黎蓬皮杜中心合办的“巴黎建筑(1948-2020):城市进程的见证”特展的延续。当上海与巴黎相互映照,我们清晰看到一座现代城市的诞生。塑造它的,不仅是材料,更是无数普通人的日常悲欢。

西岸美术馆“建造上海:1949年以来的建筑、城市与文化”展览现场,西岸美术馆,摄影:Alessandro Wang

美国城市研究学者、宾夕法尼亚大学教授若昂·德让在《巴黎:现代城市的诞生》一书中指出,17世纪,巴黎诞生了一种新城市模式:“在这种模式中,一座伟大城市不只是建筑集合,也不仅是古迹都城。它值得一游,因为当代辉煌、经济文化活力以及丰富娱乐带来的生机。”

巴黎成为欧洲城市文明代表,得益于高度成熟的市政规划。市政当局与王权合作,将巴黎建设成歌剧院般恢弘精巧的城市。街道如血管般规整,为城市输送养分。地标建筑拔地而起,成为不朽脏器。教堂、车站与歌剧院的大理石,因人们观看触摸而有了呼吸。大革命后政权更替未减缓巴黎现代化脚步,反而让统治者留下印记:拿破仑年代的凯旋门、复辟时期环形大道、第二帝国林荫大道、第三共和国埃菲尔铁塔等。文化地层拥挤于此,形成今日城市地理。

华东电力大楼及周边航拍,1994年,陆杰

展览现场,外滩源的更新。

“建造上海”讲述的正是类似故事:旧日“魔都”被重塑为新时代经济文化重镇。但若只堆砌图纸模型,展览会沦为静态奇观展示。它想表达作为过程的建造:上海风貌仍在不断蜕皮般更新。

为此,展览引入声音艺术家殷漪的装置作品《感官的流动》。苏州河畔水声、汽笛嗡鸣、洗衣妇捣衣回音次第涌现。这枚逗号连接展览两端:一面是集体主义下城市乌托邦想象,另一面是经济转型中天际线地景再造。前者以工人新村为代表,后者指向陆家嘴崛起及黄浦江、苏州河锈带改造。

展览现场,“建造陆家嘴”部分。西岸美术馆特展单元“建造上海:1949年以来的建筑、城市与文化”,展览现场,西岸美术馆,摄影:Alessandro Wang

天际线是城市的“记忆之场”。由东方明珠、上海中心、金茂大厦等地标勾勒的曲线旖旎、直线锐利的轮廓,已成为当代上海象征,出没于明信片纪念品上。旧时浦西十里洋场,如外滩新古典主义欧式建筑,则像琥珀挟历史景深扑面而来,提醒上海过往。两者隔江对望,具体而微展现上海今昔。过去,华洋交杂势力形塑魔都幻梦繁华,“上只角”街道细碎如毛细血管,“下只角”被劳工窝棚填满。现在,整一规划推动转型。

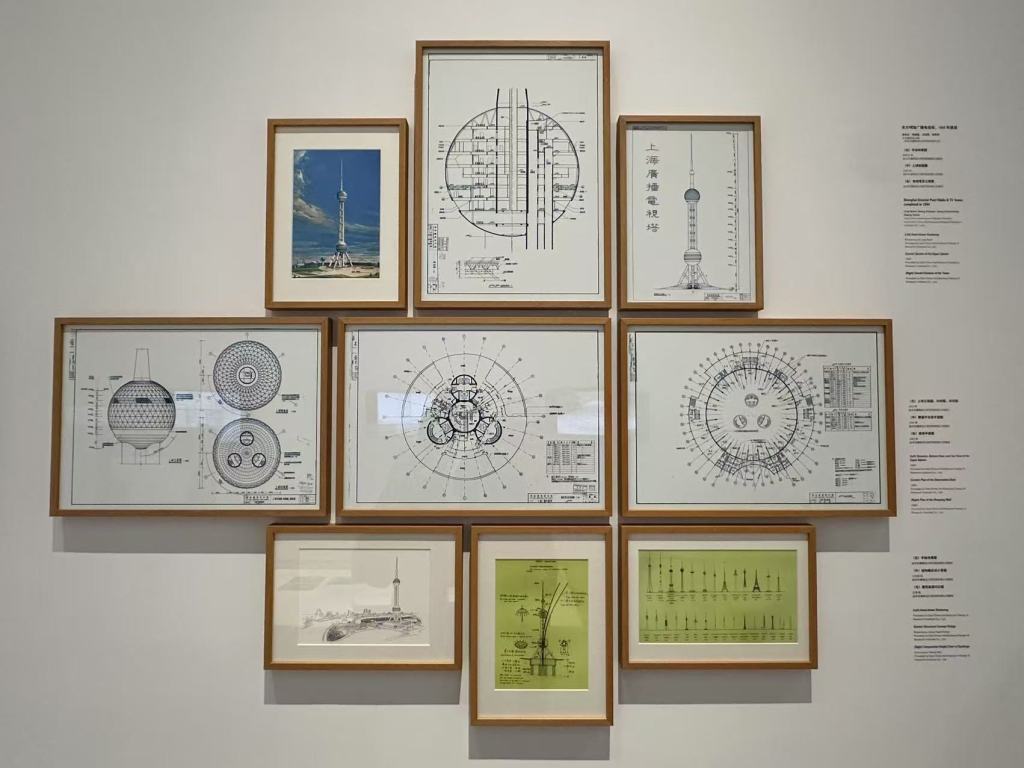

东方明珠广播电视塔,资料来源:华东建筑设计研究院有限公司

展览中,关于“东方明珠”建造的文献资料

从“世博连接世界”到“水岸新生”,再到“适应性再生”,“建造上海”最后三个单元集中展示2010年世博会以来15年间上海规划。最大变化之一是黄浦江角色转变。长时间来,这条母亲河代表地理边界,无数工厂码头坐落岸边,烟囱浓烟滚滚,驳船来往。当上海以工业为支柱时,黄浦江是动脉。但全球化经济模式变迁,旧工厂迁出,只留下铁锈机油味的蝉蜕。

民生码头8万吨筒仓改造,资料来源:苏圣亮

借世博会机会,上海开始对“一江一河”沿岸工业锈带改造。美术馆、博物馆在旧工厂遗迹上诞生。苏州河沿岸莫干山路50号M50创意园,原址是信和纱厂,曾为上海当代艺术荟萃地,《TIME》杂志亚洲版推荐文化地标。龙腾大道2380号上海油罐艺术中心,由上海龙华机场改建而来,这里是中国民航发源地之一。

美国学者理查德·利罕在《文学中的城市》中言:“城市是都市生活加之于文学模式和文学模式加之于都市生活的持续不断双重建构。”他认为,现代城市发展必经三阶段:从商业城市到工业城市,最后升变为“世界级”城市。过程中,城市更新人们观看世界角度,独有文化特质由此诞生。

展览现场

故而,当我们建造上海,我们不仅在图纸上、钢筋混凝土间建造,更在广阔文化场域中建造,重新厘清上海文化坐标系。走出展厅,怀着笃定,观看上海的一栋楼、一棵行道树,格物致知,从中品出过去与现在,当下与永恒。

文/玥涵