千年石窟惊现风化危机!宁夏须弥山秘密保护计划大

你知道吗?在黄土高原的深处,隐藏着一片赤红如火的丹霞奇观,而这里竟藏着1500年前的佛教瑰宝——须弥山石窟群!近日,记者跟随“感知幸福中国行”活动走进宁夏,独家探访了这座丝路明珠的保护进展。

须弥山石窟的开凿始于北魏,历经西魏、北周、隋、唐五个朝代,宋、西夏、明、清各代亦持续营建,堪称一部活的中国佛教史。但你知道吗?这些千年石窟正面临严峻挑战——岩石遇水极易风化剥落,病害交织让保护工作刻不容缓!

重磅消息来了!经过5年艰苦调查,须弥山石窟主体窟区的测绘和数字化工作已全面完成,详细考古报告正陆续出版。大佛楼区、相国寺区的修缮研究勘察即将收尾,即将上报国家文物局审批。圆光寺区部分洞窟本体修缮也已提上日程!

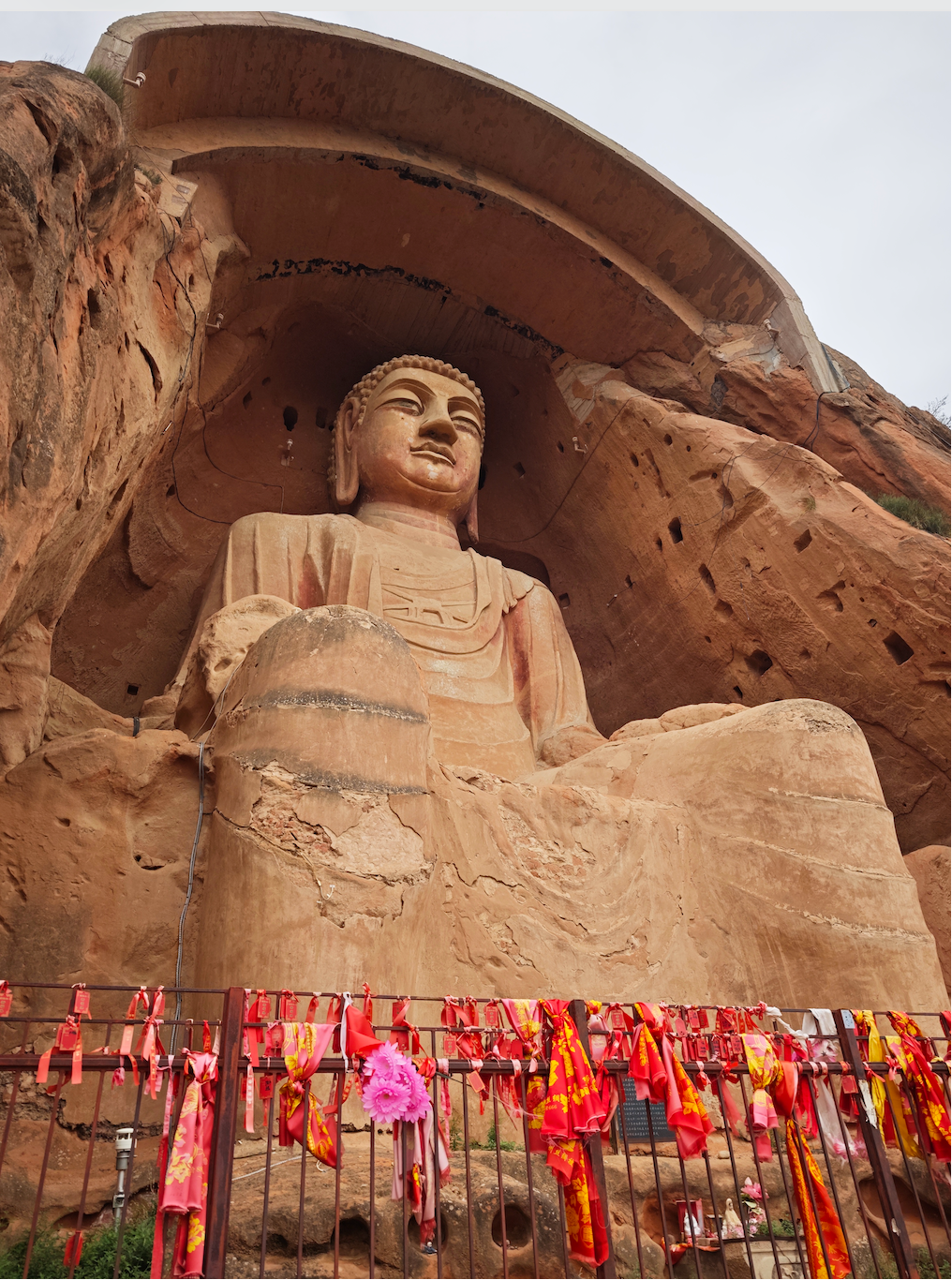

高达20.6米的唐代弥勒坐佛巍然屹立,高度仅次于乐山大佛,但双手竟毁于1920年海原大地震!本文图除注明外均由澎湃新闻记者 高宇婷 摄

历时5年!须弥山石窟主体调查测绘完美收官

位于宁夏固原市原州区的须弥山石窟,距市区55公里,在南北长2公里、宽340米的崖壁上分布着151个洞窟和千余尊造像。1982年,它被列为全国重点文保单位。

石窟开凿始于北魏,历经多朝扩建,形成八大区域:大佛楼区、子孙宫区、圆光寺区、相国寺区等。其中前五区临河朝阳,洞窟密集,是核心主体。

宁夏文物考古研究所文博馆员王宇透露,2012-2016年联合浙江大学等机构开展了全面数字化调查,甚至记录了山上的台阶和脚窝!2020年,《须弥山石窟考古报告(圆光寺区)》出版,相国寺区报告计划年底面世。全部报告预计2035年前完成。

须弥山是丝路东段北道必经之地,石窟艺术融合东西文化,完整展现了中国化演变过程。但保护迫在眉睫——岩石易雕却易蚀,水害和风化威胁巨大。

《考古报告》记载了惊心一幕:2013年暴雨期间,洞窟北壁渗水如瀑,岩体坍落成粉!专家疾呼:必须立刻断流封堵,抢救国宝。

圆光寺区46窟开凿于北周,佛像面部漫漶严重,却见证汉藏佛教共存的历史。王宇指出,某些造像风格藏传元素鲜明,凸显文化交融。

修复大战全面打响!相国寺、圆光寺勘察推进中

自1984年以来国家多次修缮,但挑战依旧。宁夏文旅厅透露,2020年起重启检修,深入调研天气、地质和水害病害。

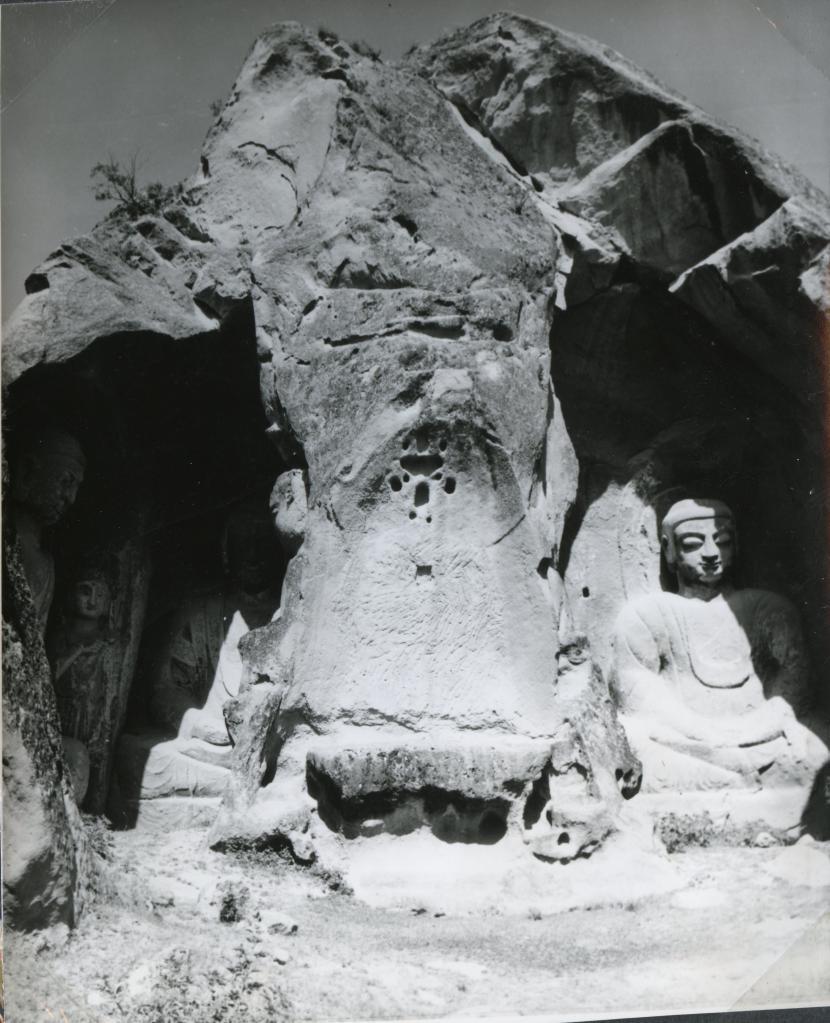

相国寺51窟有“须弥之光”美誉,造像精美绝伦。王宇分析,它始凿于北周却因武帝毁佛中断,隋唐续建而成,考古信息丰富。但1920年大地震使窟门崩塌,1986年曾修复,如今水害治理勘察已完成。

地震后51窟惨状:窟门崩塌,主室裸露(上世纪六十年代照片)。受访者供图

目前,大佛窟檐加固和相国寺水害治理勘察已通过三年数据收集,年内上报审批。圆光寺44-49窟本体修缮立项计划已提交。25窟壁画保护修缮亦获国家文物局立项,保护规划修编即将公布。

记者玥涵报道