百年纸马之谜:海外珍藏如何映射老北京的精神世界?

您是否想过,民国时期的纸马竟能成为连接古今的精神纽带?华东师范大学社会发展学院民俗学研究所李明洁教授,近年深耕北美汉学馆藏研究,其新著《神交:纽约哥伦比亚大学"中国纸神专藏"研究》系统梳理富平安(Mrs.Anne Swann Goodrich)捐赠的"中国纸神专藏",将这批海外民俗档案置于中国文化语境下重新解码。在接受玥涵专访时,李教授指出:这些纸马如同精密绘制的"民俗地图",既标注着老北京人的精神坐标,其承载的文化认同与生活智慧更跨越时空,成为震撼人心的文化宝藏。

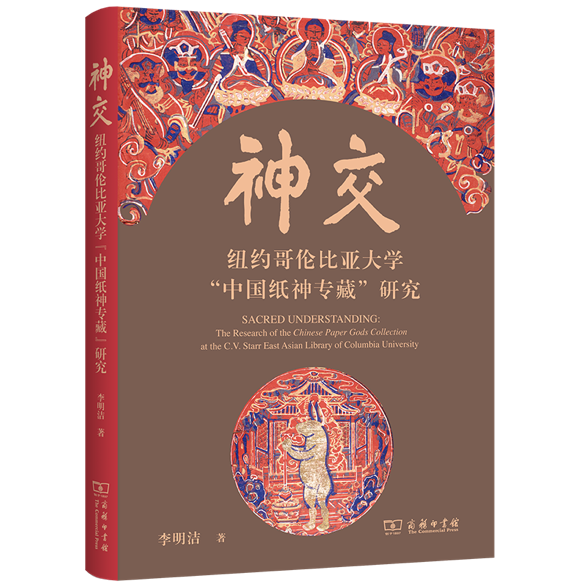

《神交:纽约哥伦比亚大学“中国纸神专藏”研究》,李明洁著,商务印书馆,2025年6月版,304页,98.00元

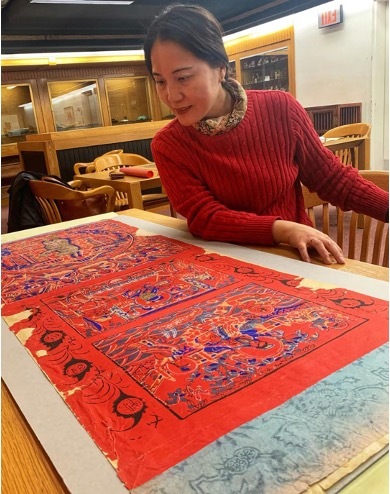

李明洁在哥伦比亚大学研究“中国纸神专藏”

西方藏家为何以"纸神"命名中国传统神纸?这种称谓是否暗含文化视角差异?书中交替使用的"纸马""神纸"等概念有何学术区分?

李明洁:"纸神"是英文"Paper Gods"的直译创造词,特指中国民间各类纸质神像体系,涵盖门神、灶王爷等仪式用纸,但排除戏曲年画、窗花等非信仰类纸品。这类采用木刻水印工艺制作的民俗版画,功能上分为张贴供奉(如门神)与焚化祭祀(如纸马)两大类。

海外学界将其统合命名,凸显了对中国民间神灵系统的整体性观察。这种"他者视角"构建的研究范式,恰为国内学界提供了新的审视维度——突破20世纪以来偏重艺术形式分析的局限,重新认识这类纸品作为信仰载体的核心属性。

书中除引文保留原始称谓外,统一采用民俗学界规范术语"纸马"。这一概念源自民国学者孙家骥《北平的谢娘娘与民间的神马》记载,涵盖神码、神祃等地方变体,更准确反映这类民俗版画的仪式功能本质。

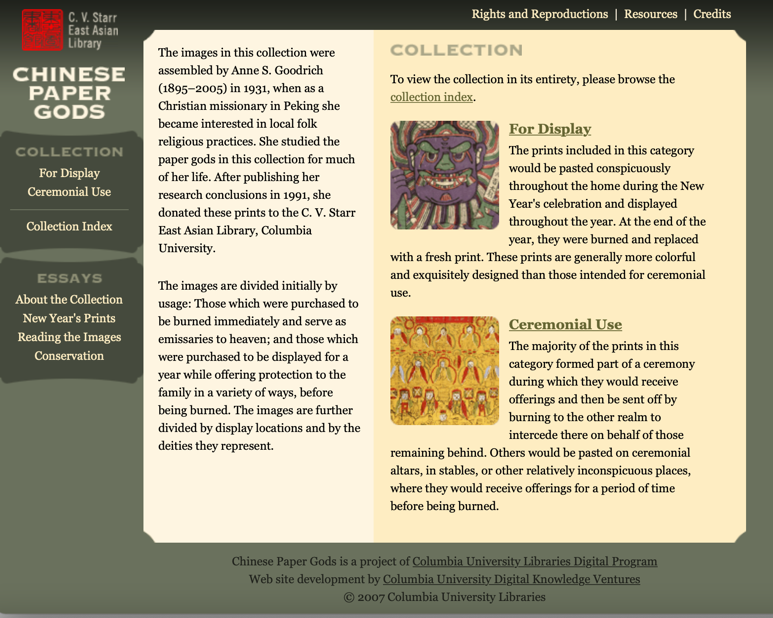

纽约哥伦比亚大学东亚图书馆“中国纸神专藏”网站主页

哥伦比亚大学"中国纸神专藏"在众多民俗藏品中独具哪些研究价值?

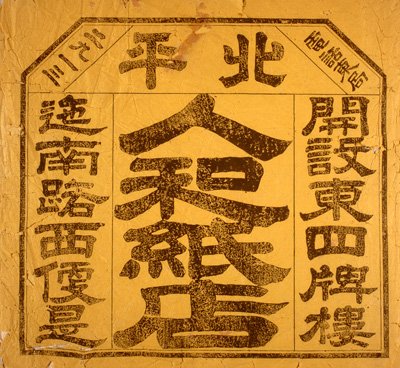

李明洁:这批藏品最珍贵的特质在于其"原生态"属性。1931年富平安从北京东四牌楼"人和纸店"购得的完整存货,未经艺术筛选,完整保存了民国时期市民日常使用的信仰物品。明确纪年与来源信息,使其成为研究20世纪民间信仰不可多得的标准样本。

该专藏143件纸马构成北京地区现存最完整的民间神像体系之一,涵盖从家宅六神到行业祖师在内的16大类神祇。配合富平安撰写的《北京纸神》等田野笔记,形成文献与实物互证的研究体系。尤为难得的是,这批藏品承载着跨文化交流记忆,藏家构建的学术网络为理解中美民俗研究史提供了鲜活案例。

人和纸店

富平安1932年在北京中华医学会基金会富路特办公室门前留影

1928年《神祠存废标准》这类官方政令,对民间纸马使用产生了怎样的实际影响?

李明洁:这部将财神、送子娘娘列为"淫祠"的政令,与富平安同期收集的纸马形成鲜明对照。档案显示,1931年北京市场仍公开售卖整套"违禁"神像,揭示出国家现代化诉求与民间信仰实践的复杂博弈。

这种政令效力有限的现象源于多重因素:民间信仰的深厚根基使民众通过"阳奉阴违"维持仪式传统;北方纸马行业规模较小,未引发南方那样的生计抗争;而纸马作为家庭私密仪式用品,比庙观神像更易规避监管。正如美国学者队克勋在《中国农民崇拜》中记录的,浙江等地因锡箔产业牵连数百万人生计,地方政府不得不暂缓执行禁令。

虽然《标准》未能遏制纸马流通,但其象征意义深远——标志着民间信仰开始被纳入现代性话语审视体系,这种认知框架深刻影响了后续数十年的相关研究。

书中采用的研究方法突破了传统民俗学范式,这种跨学科尝试有哪些理论创新?

李明洁:研究核心在于运用巫鸿教授"历史物质性"理论,将纸马从静态图像转化为动态文化实践者。我们不再关注纸马的艺术风格,而是重构其1930年代作为"社会行动者"的历史角色——通过与《神祠存废标准》的文本对话,展现民间极信仰如何应对现代化冲击。

王明珂教授的"反思史学"方法指导我们穿透纸马表象,体认民众建构的神圣"现实"。书中对药王信仰层累记忆的分析,正是通过图像细节还原不同历史时期的文化心理。这种研究路径超越学科分野,将民俗物品转化为理解中国社会的文化密码。

葛兆光教授倡导的思想史视角启发我们追问:这些神像如何塑造民众的宇宙观?对月光马图像的解读显示,其构图隐含着传统价值观中"阴阳和合"的哲学表达。这种研究不仅是民俗考证,更是对中国文化基因的深度解码。

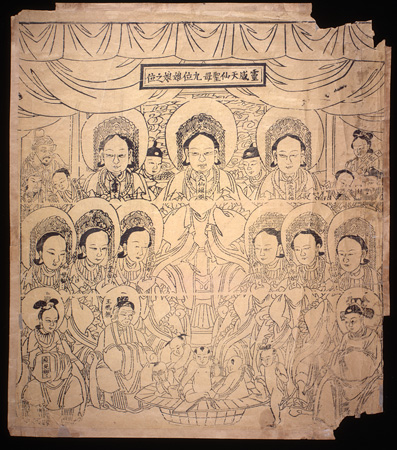

灵感天仙圣母九位娘娘之位

16大类纸马构建的神灵体系,折射出民国北京民间信仰怎样的文化特质?

李明洁:这套从玉皇大帝到行业祖师的完整神谱,呈现四大鲜明特征:首先是极强的实用理性,所有神祇都指向具体生活需求——财神管发财、药王主健康、娘娘司生育,形成"有事求神,无事不问"的功利性信仰模式。

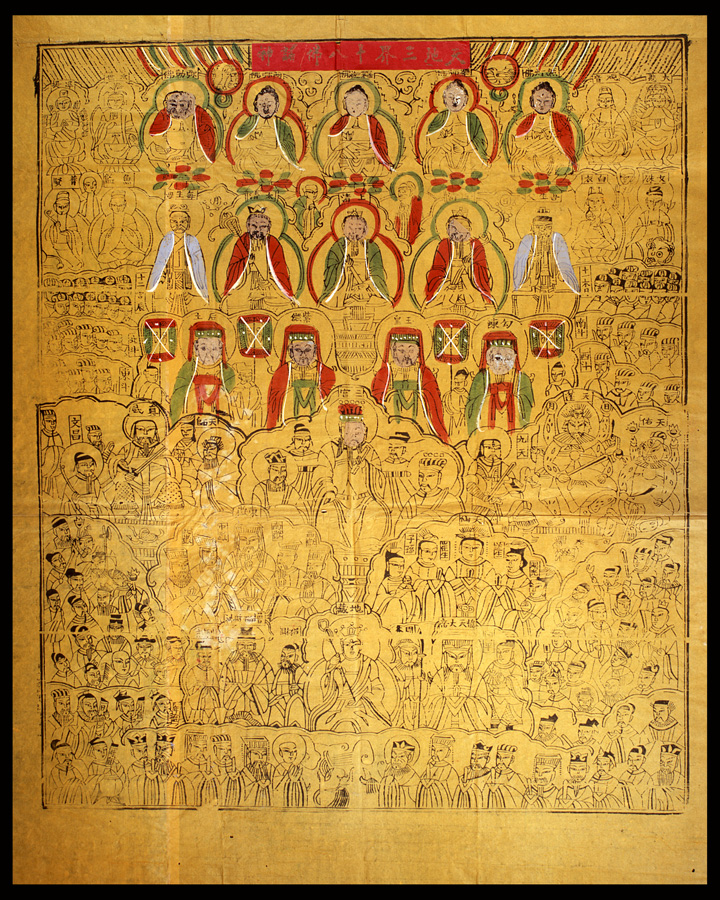

其次展现惊人的包容整合能力,佛道儒三教神祇共处《全神图》,关羽既入道教又兼财神,反映"万神皆用"的开放心态。这种融合不是简单拼凑,而是通过官本位的冠饰秩序实现系统化——玉皇大帝戴冕旒、文昌帝君着纱帽,构建出等级森严的神圣官僚体系。

尤为重要的是信仰的生活化嵌入,从春节祭灶到中秋拜月,纸马仪式贯穿全年岁时周期。祖师神崇拜更将神圣性注入日常生产,形成"三百六十行,行行有神明"的职业信仰传统。这种将神圣世界与世俗生活紧密编织的智慧,正是民间文化最具生命力的特质。

天地三界十八佛诸神

近百年社会变迁中,纸马承载的民俗传统在当代北京有哪些延续与转型?

李明洁:对比富平安记录的1930年代民俗生态,当代北京的传统纸马仪式已发生结构性转变。人生礼俗领域变化最为显著,婚礼中的"天地龙车"祭仪、生育相关的"娘娘码"信仰基本消失。行业神崇拜则随传统行会瓦解而消亡,木匠不拜鲁班、酒坊不供杜康成为普遍现象。

岁时节日中的纸马使用呈现复杂图景:春节祭灶习俗仍存,但焚化灶马改为摆放糖瓜;中秋赏月延续,但"月光马"祭月仪式仅剩文化记忆。值得注意的是,纸马信仰的核心观念通过现代形式转化——电子祈福、吉祥图案转发等数字时代的祝祷行为,实质延续了传统纸马的功能诉求。

作为区级非物质文化遗产,北京木版年画(含纸马技艺)正通过博物馆展示、非遗工坊等渠道获得新生。这种传承虽脱离原始信仰语境,但使纸马从仪式用品转化为文化记忆载体,为理解传统中国人的精神世界保留了珍贵的视觉密码。

增福财神

记者玥涵报道