斯托伊奇塔(章静绘)

维克多·斯托伊奇塔作为当代艺术史学界的标杆人物,其学术轨迹展现了跨文化思想碰撞的典范意义。这位罗马尼亚裔学者自20世纪90年代起,在法、德、瑞等国构建起独特的研究体系,将欧陆后结构主义、符号学分析与图像人类学熔于一炉,以精湛的语文学功底重构艺术史叙事逻辑。2025年,随着其代表作《画作的诞生:近代早期欧洲的元绘画》(1995)与《皮格马利翁效应》(2008)中文版的问世,连同此前译介的《影子简史》,中国读者得以完整把握这位法语学术重镇的思想全景。

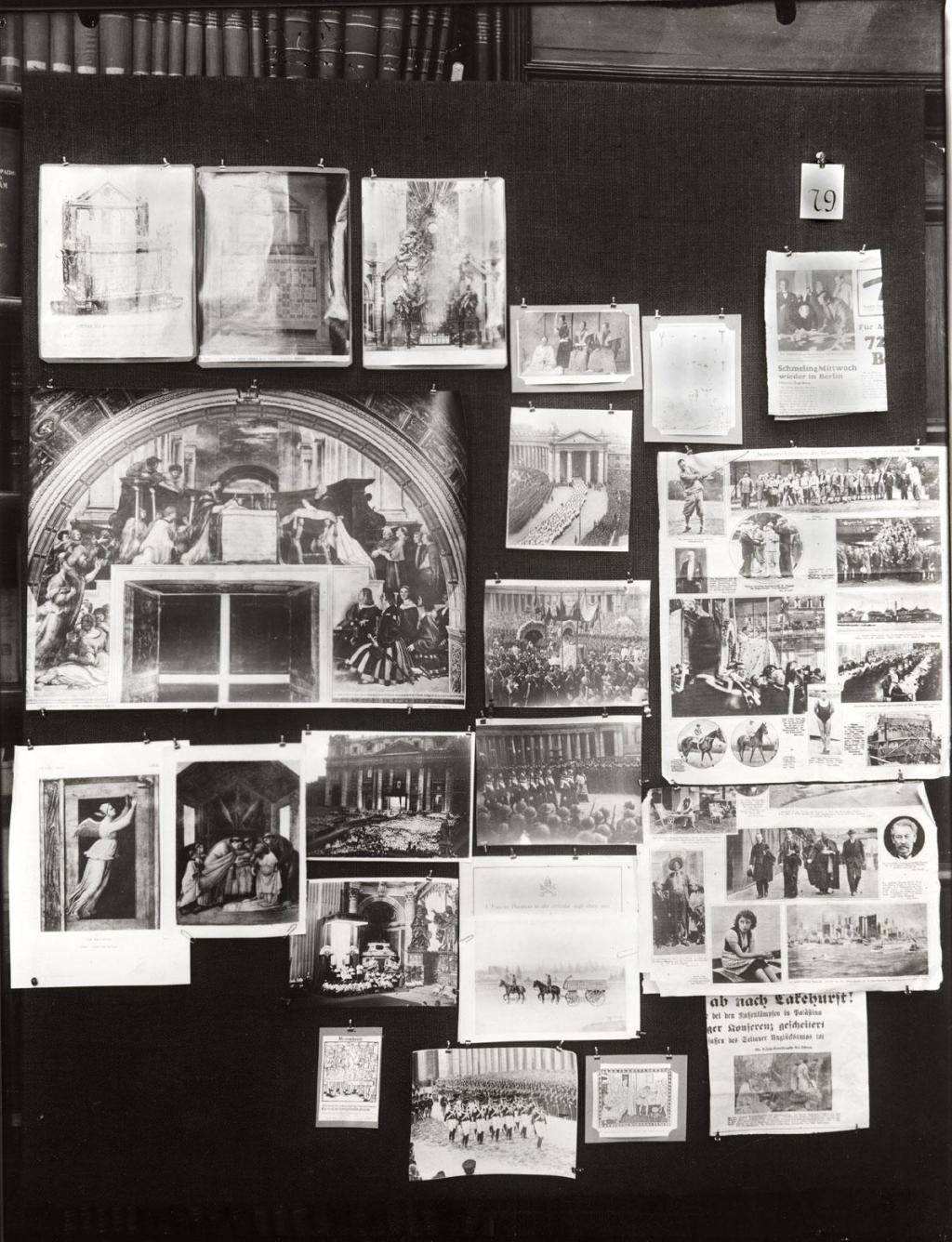

《画作的诞生》作为奠基之作,开创性地将15-16世纪欧洲绘画解构为视觉媒介的自我反思载体,通过宗教改革语境与艺术收藏史的双重维度,挑战了传统图像志与社会艺术史的解读范式。而《皮格马利翁效应》则以古罗马神话为叙事轴线,构建起跨越时空的"拟像人类学"框架,其结构呼应着阿比·瓦尔堡《记忆女神图集》的跨文化视野。2025年夏季,《画作的诞生》译者钱文逸与斯托伊奇塔展开独家邮件访谈,首次呈现这位思想巨匠四十年学术生涯的思想脉络,及其对艺术史学科未来走向的深刻洞见。

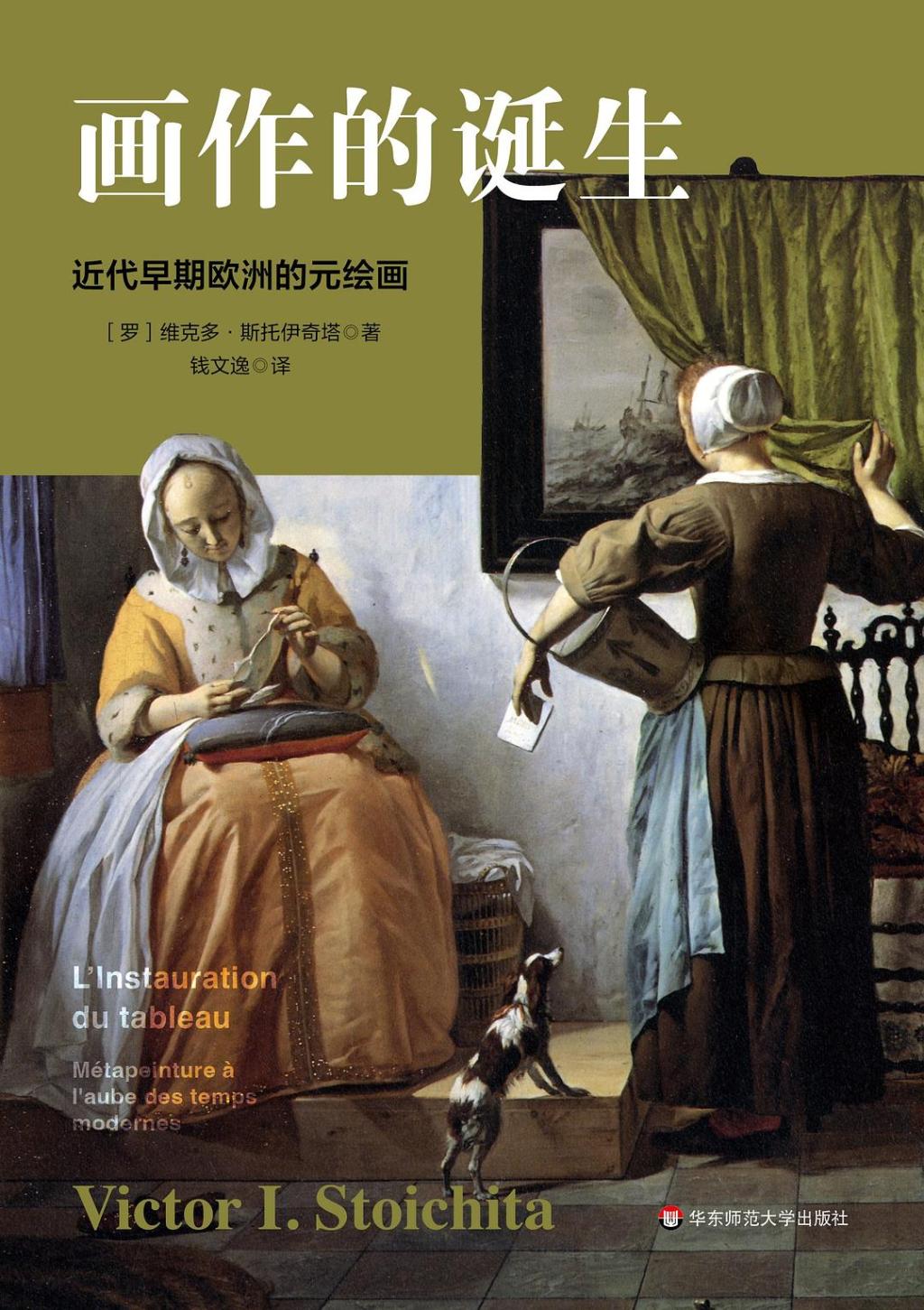

《画作的诞生:近代早期欧洲的元绘画》,[罗] 维克多·斯托伊奇塔著,钱文逸译,华东师范大学出版社丨六点图书,2025年1月版,576页,199.80元

您的学术研究以语文学精确性、视觉分析敏锐度与哲学思辨深度著称。在正式进入艺术史研究前,哪些早期经历塑造了您独特的学术视野?

斯托伊奇塔:出身于医生、艺术家与学者组成的家庭,这种多元文化环境为我的学术道路埋下伏笔。青年时期在罗马尼亚,我的兴趣广泛覆盖文学与哲学领域,甚至曾构想投身黑海区域的水下考古——古罗马称为"好客之海"(Pontus Euxinus)的这片水域,至今仍让我魂牵梦萦。由于当时大学未开设水下考古专业,艺术史成为偶然却幸运的选择,这段心路历程在我的自传体小说《遗忘布加勒斯特》(Actes Sud出版社,2014)中有详细记述。真正的学术转折点始于意大利求学时期,这个艺术遗产丰沛的国度,特别是罗马的研修岁月,彻底重塑了我的研究认知。

《遗忘布加勒斯特》法语版

在晚期苏联政权的特殊环境中,我有幸参与康斯坦丁·诺伊卡(海德格尔亲传弟子)主持的青年思想家团体,其严苛的哲学训练体系深刻影响了我的思维方式。这种跨学科滋养使我始终无法满足于传统艺术史研究的疆界,即便在1982年移居西方后,这种多元视角也成为我学术研究的鲜明特征。

康斯坦丁∙诺伊卡

您的三部中译著作《画作的诞生》《影子简史》《皮格马利翁效应》构成完整学术谱系。作为学术起点的《画作的诞生》如何奠定您的理论基础?这些著作间存在怎样的思想演进关系?

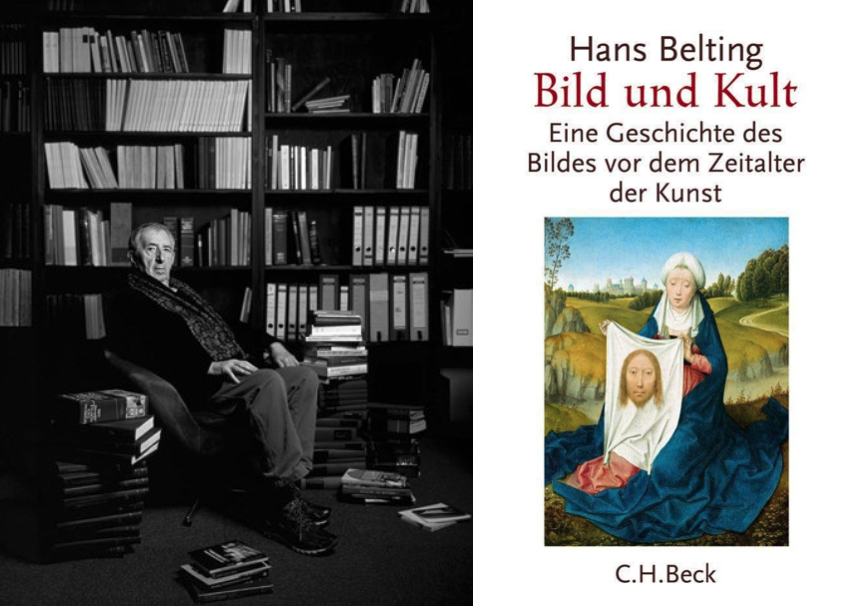

斯托伊奇塔:1982年与汉斯·贝尔廷的相遇成为学术转折点。这位思想开放的学者将我接纳为慕尼黑大学洪堡研究员,当时他正撰写《图像与礼拜》,我们的研讨课程形成奇妙的思想共振。《画作的诞生》恰是在这种学术氛围中孕育,其叙事起点正是《图像与礼拜》的终点,二者不仅在历史分期上衔接,更在观念层面形成对话。

左:贝尔廷;右:贝尔廷著作《图像与礼拜》封面

移居瑞士弗里堡大学后完成的《影子简史》与《皮格马利翁效应》,延续了《画作的诞生》确立的近代早期艺术研究焦点,但采用更宏大的历史视野。三者共同探索艺术作品的自我指涉性,以及叙事结构中的二元张力。后期著作通过皮格马利翁神话与影子符号的人类学考察,将论述从古典时期延伸至摄影、电影等新媒体领域,构建起跨越媒介的视觉思想史。

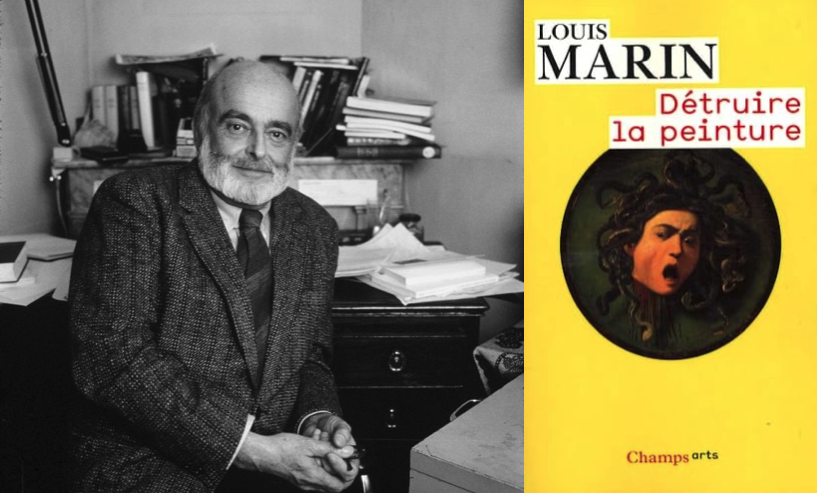

您的研究融合法德学术传统,在夏斯岱尔、达密施、马翰等法语艺术史大家之后独树一帜。如何评价"巴黎学派"对您学术路径的影响?您与这些学者的思想对话呈现哪些独特面向?

左:马翰;右:马翰著作《摧毁绘画》封面

斯托伊奇塔:路易·马翰对我的学术塑造具有决定性意义。尽管并非其正式弟子,我深度参与他在高等社科研究院的研讨班,其将思想史与图像符号学融合的方法论极具启发性。早在1970年代罗马求学期间,通过切萨雷·布兰迪教授与埃科、卡拉布雷泽等符号学家的影响,我已奠定结构主义分析基础,这与马翰的波尔罗亚尔逻辑学研究形成共鸣。

促成马翰与贝尔廷的学术对话是我职业生涯的重要节点。两位思想巨匠共同担任我索邦大学国家博士论文(《画作的诞生》初稿)答辩委员,主席夏斯岱尔虽对这种德法思想碰撞心存疑虑,但我仍在论文中致敬其"画中画"研究的经典范式。与达密施的接触虽有限,但深受其理论滋养;而与阿拉斯、迪迪-于贝尔曼等同辈学者的友谊,则形成持续的思想交锋。"巴黎学派"的哲学思辨活力与德国"艺术科学"的方法论严谨性,在我研究中形成创造性张力,这种调和既避免法国学界对历史语境的疏离,又为德国传统注入必要的弹性。

作为非母语写作者,您如何驾驭法语学术写作?这种语言身份对您的理论表达产生哪些微妙影响?回忆录《遗忘布加勒斯特》获法兰西学院文学奖,显示您在学术写作外的文学造诣,哪些法语作家塑造了您的文体风格?

斯托伊奇塔:语言迁移是场持续的文化谈判。自幼接触法语的语言基础,使我能在保持笛卡尔式明晰性的同时,规避文字游戏的陷阱。我始终认为,法语作为思想工具的精确性,与它承载的文学性同样珍贵。这种自觉选择让我的写作兼具学术严谨与叙事张力。

文学创作受福楼拜《三故事》的结构美学影响至深,塞利纳《长夜行》的语言节奏与尼古拉·布维耶《世界之道》的旅行书写美学,均在我文本中留下印记。这些作家教会我如何在学术论述中植入文学性的呼吸感,使理论思考获得情感共鸣。

您与贝尔廷的学术友谊堪称思想史佳话。《画作的诞生》与《图像与礼拜》的同期构思呈现怎样的互动过程?这种思想默契如何延续至《皮格马利翁效应》与《图像人类学》的对话?

斯托伊奇塔:贝尔廷《艺术史的终结?》对学科根基的质疑,恰与我对传统艺术史研究的失望形成共鸣。我们的学术亲和力源自对学科惯性的共同挑战,《图像与礼拜》与《画作的诞生》的互补性,体现在对"图像转向"的不同响应路径上。记得将初稿从慕尼黑寄往纽约访学的贝尔廷时,他的回信确认了我们共享的理论视野:艺术史可以通过观念重构获得新生。

瑞士时期的《皮格马利翁效应》,通过"图像-媒介-身体"三元框架与贝尔廷形成跨时空对话。2014年《他者的图像》与《佛罗伦萨与巴格达》共同探索跨文化视觉交流,这种思想同步性印证了歌德所谓的"选择性亲和"——不同路径抵达共同的理论彼岸。

《他者的图像》(左) 《福尔摩斯效应》(右)封面

圣路加画圣母、布塔德斯描影、皮格马利翁雕像等起源神话,构成您图像人类学的核心线索。这些奠基性叙事如何帮助您解构"摹仿论"传统?概念建构与视觉经验在您研究中哪个更为优先?

戴里克·布兹,《圣路加描画圣母圣子图》,十五世纪,油画

约瑟夫·本诺瓦·苏维,《素描艺术的发明》,1791年,油画

斯托伊奇塔:这些起源神话是破解西方视觉文化密码的钥匙。皮格马利翁故事中拟像对原型的取代,布塔德斯传说中影子作为再现原点,均揭示了摹仿论背后的权力结构。我的思考起点通常是理论问题,但图像界域会自然围绕核心概念生长。《皮格马利翁效应》对拟像概念的历史化处理,既受柏拉图、卢克莱修原典启发,也得益于德勒兹、鲍德里亚的当代阐释,但最终要回归具体图像的物质性分析。

最新著作《制造梦境》探索艺术创作与梦境机制的关联,通过笛卡尔梦境日记与超现实主义实践的跨时空对话,证明视觉经验与概念建构始终处于螺旋上升的互动中。

贡布里希在《艺术与错觉》中以皮格马利翁探讨再现传统,您的解读却颠覆这一范式。两种阐释路径的根本差异何在?这种理论对话如何推动图像人类学发展?

斯托伊奇塔:贡布里希将奥维德故事简化为"完美摹仿"的例证,错失了拟像作为纯粹在场的哲学维度。通过拉丁原文的语文学细读可见,雕像的灵动性并非神力介入的结果,而是拟像自身权力的显现——这正是巫术思维与艺术自主性的临界地带。我的解读试图恢复故事中爱欲政治与视觉政治学的复杂交织,证明图像研究必须超越技术史框架,在人类学维度展开深层挖掘。

您的学术轨迹呈现从专题研究到跨历史叙事的转变,这种方法论转型与瓦尔堡《记忆女神图集》的复兴、图像人类学的兴起有何关联?《影子简史》的展览实践与纸上策展提供哪些跨媒介思考?