:中国造船业曾领先日本40年,为何最终被反超?

你知道吗?160年前的1865年,在李鸿章授意下,丁日昌收购了上海虹口的美商旗记铁厂,并以此为基础创立了江南机器制造总局(简称“沪局”)。仅仅一年后,李鸿章就在高昌庙购置土地,兴建干坞,将沪局设备全部迁移,并于1867年开始造船。与此同时,左宗棠也在福建马尾主持创设了福州船政,依靠法国人日意格和德克碑引进技术、延聘洋员。就这样,沪局与船政并立,瞬间成为中国军工业的支柱。

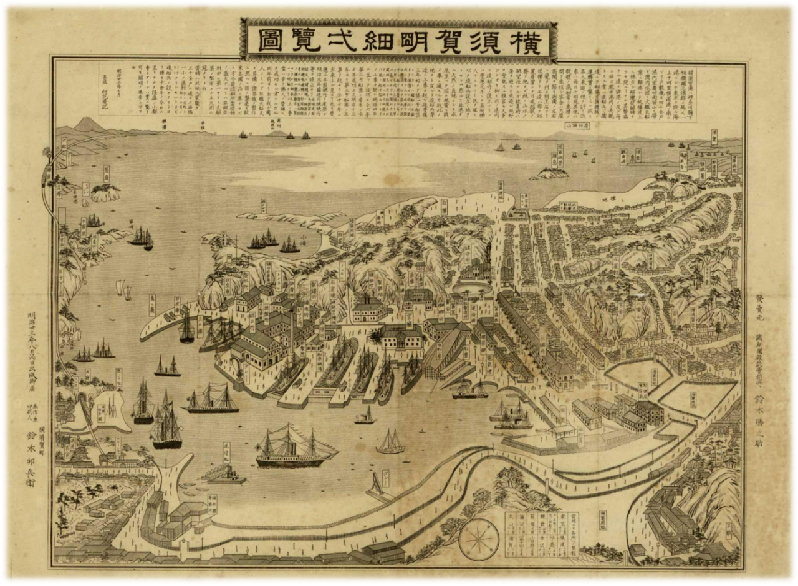

就在中国官办造船业初兴之际,一海之隔的日本也在悄然起步。1865年,德川幕府聘请法国技师维尔尼团队,在江户湾内创建了横须贺制铁所——这就是日后著名的横须贺海军工厂的前身。

自20世纪80年代以来,学界对洋务运动早期军工企业的评价发生了巨变。曾经被贴上“封建”“官僚”标签的官办工厂,如今在“自强”“御侮”的语境中获得了更多积极意义。近年研究更指出,沪局、船政在技术水准和生产能力上曾遥遥领先于同期日本同行。

但一个引人深思的疑问随之浮现:既然清朝造船业起步时如此强势,为何后来中日两国的发展轨迹截然不同?沪局自光绪初年起造船数量锐减,1885年保民舰竣工后竟全面停滞,转而专注枪炮维修。福州船政虽一度卓越,却因财政支绌、技术落后,最终在1907年关闭。而就在船政停办前数月,日本横厂建造的战列舰萨摩下水,实现了主力舰国产化,一举跻身列强。

对于专注明治时代日本造船业的笔者而言,这三厂命运殊途的原因一直是个谜。要深入探究,必然涉及洋务运动与明治维新的宏大比较,绝非短文能尽述。在此,笔者仅从产业经营视角,略抒管见,供读者参考。

一、中日近代官办造船业产业环境之差异

19世纪中叶的东亚,究竟是什么催生了近代造船业?

对东亚各国而言,创立造船业是应对列强“船坚炮利”、强化海防的需要。但一个常被忽视的事实是:对列强来说,在东亚设厂修船同样迫切。

西力东渐之初,列强影响力集中于港口、航路和电信网络,而军舰和商船是维系这一切的关键。随着船舶大型化、铁钢化和蒸汽化,维修需求陡增,列强对大型造船厂的需求愈发急切。

于是,列强将船舶维修包装为“国际义务”,借此谋取利益和特权。《南京条约》中,英国以“修船所需”为由割占香港,条款中“自应给予沿海一处”的表述,仿佛清政府是在履行义务,保全“天朝体面”。

19世纪50年代,列强与日本签订条约时,也将提供淡水、燃料和修理物资等“国际义务”写入条文。但这一“义务”并非全是负担——欧美军舰商船的修理需求,构成了东亚近代造船业最大的市场。只是这一市场,在中日两国产生了截然不同的影响。

众所周知,列强在华投资设厂权直到1895年《马关条约》才获得。但早在鸦片战争后,英美资本已突破限制,在各大商埠兴建造船厂。据汪敬虞、孙毓棠统计,至19世纪60年代,英美资本在上海、广东、福建等地设厂三十余家;加上香港,超过五十家。换言之,在沪局、船政诞生前,外资已掌控中国沿海造船业,垄断了外国船舶修理市场。

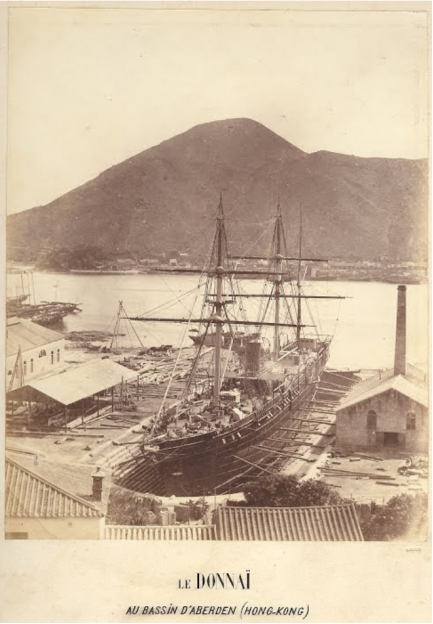

于香港外资船坞中维修的法国商船DONNAI,1873年。当时该船运营于日本横滨至法国马赛的航线上。

幕末日本的情形大相径庭。签订《日美和亲条约》后,幕府借助荷兰引进军舰,派遣学生学习航海造船技术,即“长崎海军传习”。同时,在荷兰人协助下创立长崎制铁所。长崎开港后,英商提出租地建厂,幕府权衡后拒绝,表示官办长崎制铁所将承接外国船修理业务,以此排斥外资。

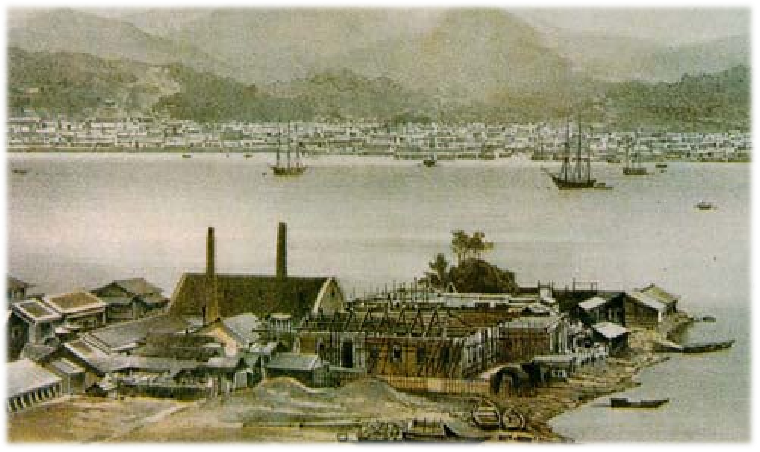

幕末建造中的长崎制铁所

1859年横滨开港后,取代长崎成为日本最重要外贸港口。外商屡次提出在东京湾建厂,幕府延续长崎策略,表示与法国合办的横厂将承接外国船修理,驳回请求。这种排斥外资的政策,源自日本知识界将清朝视为反面教材的思潮,避免重蹈覆辙。

换言之,中日官办造船业虽同处“内忧外患”时代,但市场环境迥异:日本排斥外资,官办厂必须承担外国船修理业务;而清朝沿岸外资厂林立,官办厂更近似纯军工厂。这差异塑造了截然不同的经营路线。

在日本,官办造船厂一方面承建本国军舰,另一方面必须优先履行“国际义务”,修理外国船舶。明治初期,后者甚至占据产能主体。直到19世纪80年代,横厂仍以修外国船为主业,一些研究者称其为“由法国人经营、为列强服务的修理基地”。

相反,清朝官办造船业处在外资厂包围中,外资吸收了绝大部分外国船修理需求。沪局、船政因此更专注军需,在政府订单充足时展现出强大生产能力。但这是一把双刃剑:一旦官方支持动摇,依赖军需的清朝官办厂承受的冲击远甚于日本。

二、经营困境与市场化尝试

以沪局、船政为代表的清朝官办造船业,为何在辉煌后走向衰落?中国近代史研究者常归因于:

①技术水平不及外资厂,船材机械依赖进口,导致国产船成本高、周期长、质量差,形成“造不如购”局面。

②随着日本侵台、吞琉球,日本成为海上威胁,“外购建军”模式逐渐主流,天平倒向“外购”。

③战略转向外购后,对官办厂财政支持削弱,沪局与船政经费不足,难以维持。

这三点环环相扣,确是原因。但同一时期的日本官办造船业,也面临类似甚至更严峻的问题。

技术水平不足、成本高昂是中日共同的结构性问题。即便20世纪初日本跻身列强,“造不如购”仍存在。技术进步需循序渐进,材料机械依赖进口涉及整个工业体系瓶颈。对此,中日主持者都有国产化信念。如船政大臣沈葆桢将经营近代工业比作读书:“读至数年,谓弟子当胜于师者妄也。谓弟子即不如师矣,莫若废书不读,不益妄乎?”一语道出独立经营的艰难与必要。

政府能否不计得失地长久支持是关键。但财政拮据和国际局势多变,使两国都难持续这种扶持。

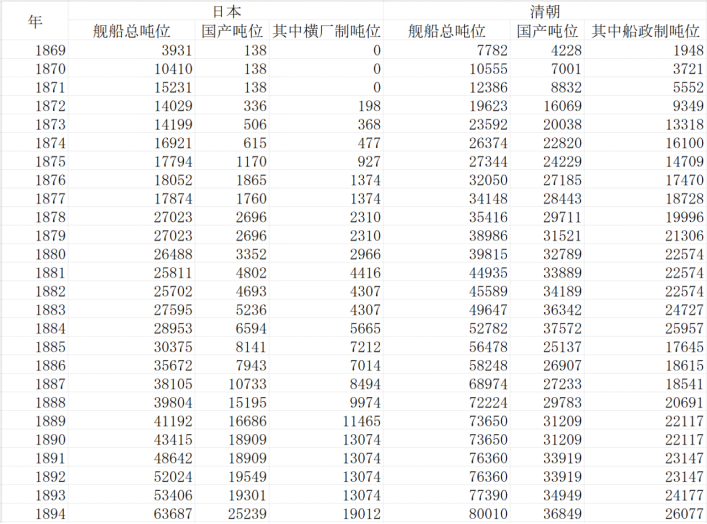

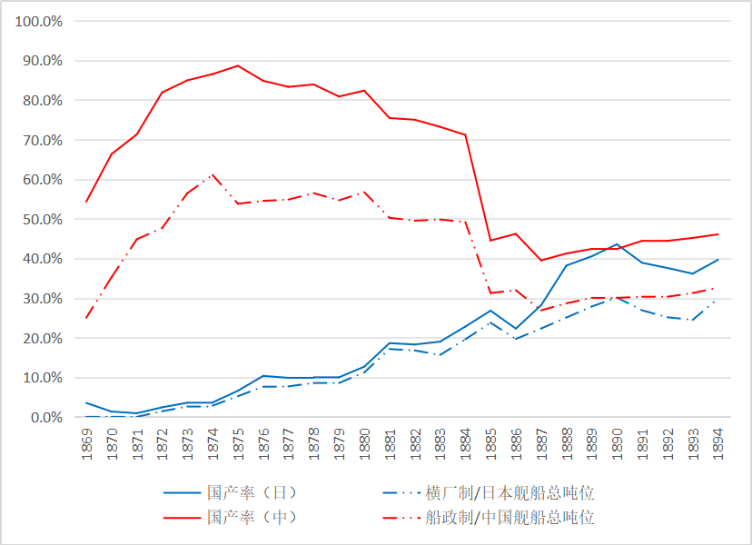

19世纪80年代后,清政府独重北洋、偏倚外购,确实限制了沪局与船政发展。但数据表明,清朝水师国产舰船在绝对数量和国产化率上长期高于日本。尽管1884-85年马江之役后国产化率骤降,但中法战争前中国仍遥遥领先。

甲午战争前中日舰船国产化数据比较

可见,日本官方军需订单对横厂支持有限。若清朝因转向外购而衰落,那国产化率更低的日本,官办厂如何在不靠军需下维系经营、发展壮大?

答案在于市场。日本排斥外资的政策,使官办厂必须承接外国船修理业务。在列强要求下,甚至优先修理外国船。从军需角度看,这不理想,但在财政拮据时,这提供了维持运营的客源。

清朝官办厂经费依赖海关洋税与厘金,内忧外患下常入不敷出。日本政府也长期承受财政和贸易赤字,1877年西南战争后,通货膨胀使财政几近崩溃,海军经费被削四分之一。官办造船业同样陷入困境。

中国官办厂规模大,但经费不足时,规模成负担。关停、裁员、削减备料,终至“留工者皆不可少之人,应备者皆不可缓之料”的绝境。

反观日本,财政压力下,外国船修理业务转为重要收入来源。如何与中国沿岸外资厂竞争,争取订单,成为日本政府重要课题。

1870年代末,日本海军建横厂二号干坞时,因经费短缺,上奏称:“国内干坞短缺,内外船舶修理需排队,不少船去上海修理,此乃国益损失。若建大型干坞,各国船自然会来横须贺,获利匪浅。”可见,争取外国修船订单被视为国家利益。

1890年出版的横须贺造船厂绘图,正中可见三座干坞。此三座干坞一直是明治时代横须贺造船厂主要的船舶维修设施

同期,长崎造船所因港地位下滑陷入困境,工部省派人调查香港、上海外资厂报价,下调本厂报价以吸引外国船。1877年6月,横厂也委托外务省调查中国沿岸造船厂报价。

对于日方问询,船政帮办斯恭赛格回复:“船政为官办船厂,从未承接民间或外国船舶修理,以免妨碍近旁民营船厂利益。”所谓“民营船厂”,即一墙之隔的英商天裕船坞。可见,清朝官办与外资厂分工明确:官办专责军需,商业市场归外资。

其实,清朝官办造船业并非完全排斥商业化。沪局与船政曾构想租船予商人、兼造商船参与漕运、兼营客货运输等。但一方面航运业为外资掌控,国产船性价比劣,招商局等对国产船保留态度;另一方面,官船兼营航运遭海关外国人反对。最终,这些构想未能成效。

在外国人控制海关、外资垄断的半殖民地格局下,中国官办厂选择回避竞争,放弃了东亚最大的外国船舶修理市场。而日本官办厂却视中国外资厂为对手,主动招徕外国订单,以修理收入弥补经费。1876年,横厂首长法国人维尔尼卸任时上书:“横厂成就全赖商船与外国船修理业务。今后继续积极从事此业,谋取利润,方为上策。”维尔尼曾为法国海军在宁波建厂,与船政的日意格、德克碑相熟,对中国情况了然于胸。其言耐人寻味。

自19世纪80年代起,中国也有人提出开放官办厂接商业订单。如1886年袁保龄建旅顺船坞时,担忧“北洋船少,无船可修,岁支薪工钜款,虚耗廪糈”,设想承修商单。但旅顺是军港非商埠,需求寥寥,未果。

船政与沪局真正承接商业订单,已是甲午战后。船政长期靠“铁船槽”修船,1887年起修青洲船坞,原为北洋舰避冬维修用,但甲午战后才竣工。经费告罄下,开放接商单,最终兼并了天裕船坞。

船政长期用以维修船舶的“铁船槽”

沪局于1905年改制,将造修船部门划归海军,更名为“江南船坞”。财政拮据下,海军决定对外开放接单修船,尽管面对耶松公司竞争,业绩仍可观。

但总体而言,中国官办造船厂商业化比日本晚了40余年。此时清朝已彻底沦为半殖民地,身负赔款,无心无力支持军需。官办厂在丧失“官”庇护后,才被迫商业营利,为时已晚。

文/玥涵