为深入贯彻“道教中国化”宗教政策,推动中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,台州学院人文学院联合台州和合文化研究院国际道学研究中心,于2024年9月23日至25日举办“仪式、音乐与文学:步虚仪与步虚词的传承和转化”学术研讨会。会议凝聚了海峡两岸的顶尖学者与民间道乐传承人,共同探讨传统道乐文化的发展路径。

步虚仪是传承了一千五百多年的古老仪节,融礼乐于一体,贯古今而成篇,是中华传统“声文之教”的典范、礼乐文明的遗珍。宋人郭茂倩《乐府诗集》卷七八还留存了宋前步虚词数十首,宋元以后仍有很多文人道士创作吟咏步虚。至今,步虚吟唱、步罡、旋绕仪节仍是各种道门坛场中的重要节目。

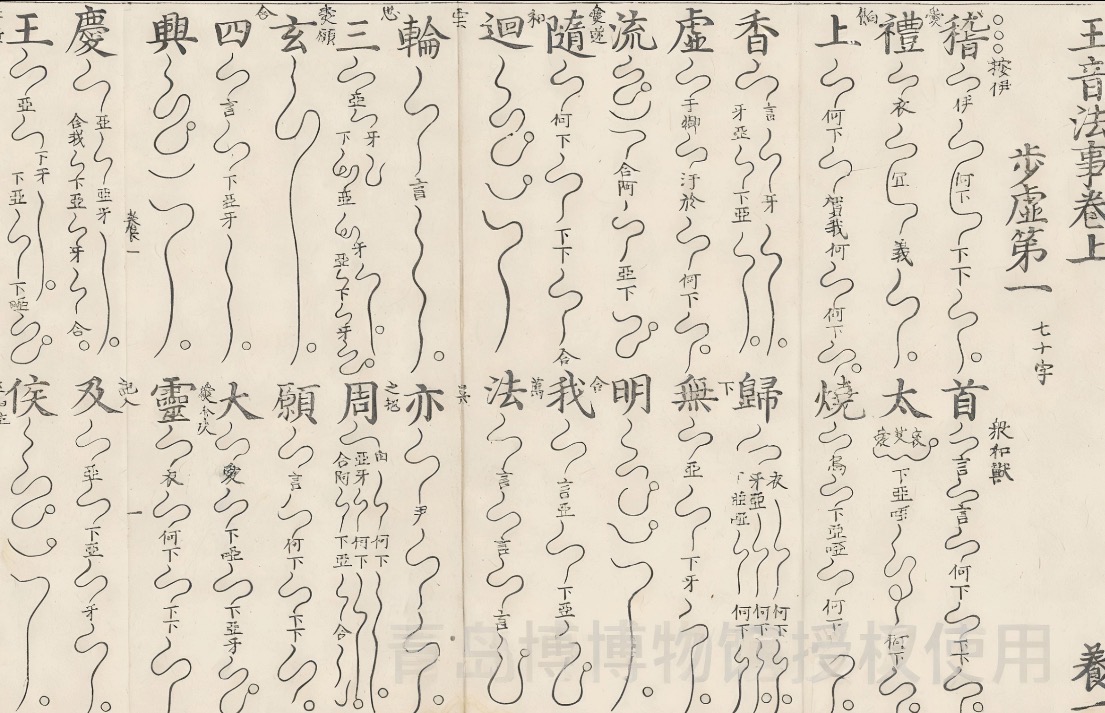

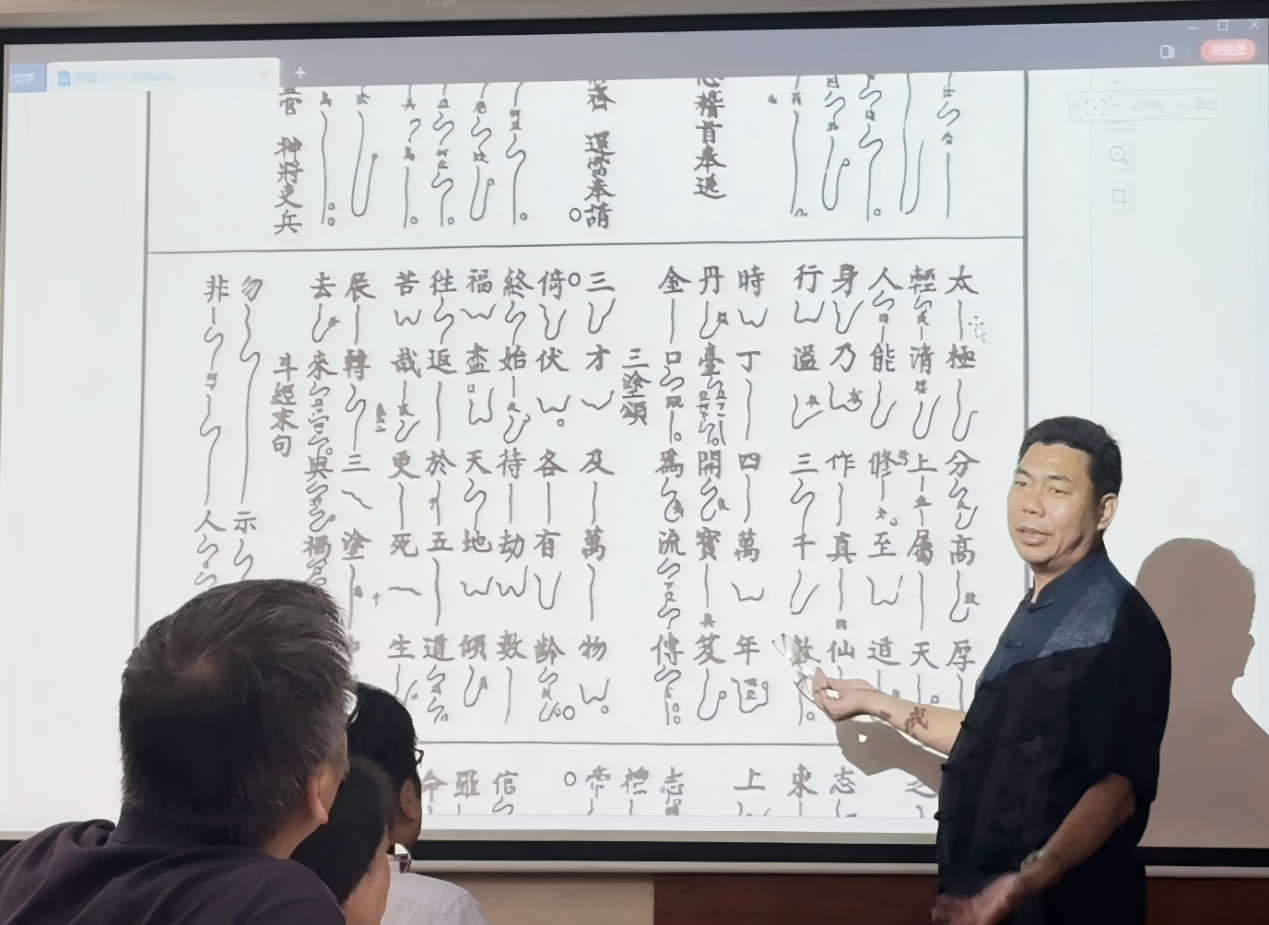

本次会议以罗争鸣教授主持的国家社科基金项目《步虚词及其“吟线谱”复原研究》为依托,尝试通过跨学科方法复原古老的步虚音乐。宋代成书的《玉音法事》是一部步虚仪著作,其中保存了古老的“吟线谱”(也称“声曲折”)。“吟线谱”比工尺谱更早,是中国音乐史上的“活化石”,但这种谱子的性质和特征,一直是谜一样的学术公案。罗争鸣教授在研讨会上直面吟线谱难以破译的核心难题,协同道乐专家蒲亨强教授、民间科仪专家谢聪辉教授及道乐非遗传承人杨至德、韩晓东、黄记绵等高功法师展开热烈讨论,极大地提振了学界和道门内部对步虚这一“绝学”进行复原与创造性转化的信心。

《玉音法事》卷上局部(青岛博物馆授权使用)

会议开始,蒲教授作《全真韵的南方性及定型于江南浙江论》报告,对正统道乐的定性问题提出重要观点并予以详实论证。蒲教授指出正统道乐以灵宝派为代表,源于江南士族道教,代表性人物为葛洪及其玄孙葛巢甫一脉。葛氏家族奉行《三皇》《灵宝》《上清》三洞真经,改造早期天师道符水治病救人的简陋活动仪式,创制灵宝斋仪。后经南朝道教科仪大师陆修静的继承发展,形成完善的斋法体系和道乐体系。全真道起源于北方,其经韵继承了灵宝传统,沿袭南方音乐风格。这一结论对于浙东南地区的道教音乐意义深远,说明浙东派道乐为正统道乐之发端,而今活跃在道坛内外的全真“南韵”为十方丛林之正韵。蒲教授的演讲,为我们完整展示了正统道乐在历史演进中的继承与发展脉络。浙东派道乐在道教音乐发展史上的地位举足轻重。

蒲亨强教授

台湾师范大学国文系谢聪辉教授是一位精于道教经典、道教文学、道教文化、道坛道法、玉皇信仰与文昌文化研究的专家,也是一位融通道教文献与田调的道学研究大家。谢教授在会上作了《台湾步虚词的传承及其相关情境仪式的演行》的报告,并展示了他几十年来收集、整理、发掘的大量珍贵的田野考察资料,并特别介绍了台湾步虚词在仪式中的传承现状,生动地展现了步虚仪式音乐的鲜活样态和顽强的生命力。

四川省道协副会长、成都市道教音乐团团长、国家级非遗“广成韵”的传承人杨至德会长作《广成韵的前世今生与展演》的报告。杨会长从步虚仪、步虚词展开,逐一介绍了“广成韵”一唱众和的演唱特色,古朴典雅的风格特点、绵延优雅的拖腔及特殊的转腔技巧等。

韩晓东会长是苏州市道教协会会长、国家级非物质文化遗产苏州玄妙观音乐传承人。韩道长曾在武汉音乐学院接受了专业的音乐训练,他的报告以《<步虚>在苏州道教斋醮科仪中的运用》为题,详细讲授了《步虚》词乐的音乐风格及其在苏州正一道斋醮科仪中的运用,并自示范演唱《步虚》韵。

黄记绵会长是福建省南安市道教协会副会长、南安市道教协会玄妙经乐团科仪高功师。他作了《泉州南安正一道乐中的步虚演行》的发言,他的发言别具特色。黄道长一边吟唱《步虚》音调,并结合自己从童年就开始演唱步虚词的经历,分析《玉音法事》中的吟线谱特征,对确认吟线谱的规律与特征,充满信心。道乐本质上一种口传性质的音乐,传承方式为陆修静所定的照本宣科、师徒口授,作为道门外的学者们,非到宫观不得听闻,即便道门内部若非特定仪式亦不得演行。黄道长的亲自演示,使在座听众第一次听到、见到他本人对静止的曲线谱文本,以一种活的吟诵样态的呈现。

黄记绵高功师

陈嗣琟道长是天台县洞经音乐传承人,她作《以乐通神,以文化人》的演讲,并现场展示了十方韵的唱腔特点,但她指出目前十方韵正面临“南韵”传人流失严重的困境,引人深思。

最后,台州学院艺术与设计学院伍配霆博士,从其作曲专业角度,做了“《玉音法事》声曲折谱的音韵逻辑、形态语法及其历史参照”的发言。她在前人研究的基础上,对吟线谱的特征和破解的可能性,其研究的核心论点在于,学界或可超越传统上将其视为“意会性”助记符号的认知,而尝试将其理解为一套具有内在逻辑的音乐“生成语法”,并从音韵学与形态学角度,探讨了文字音韵属性向音乐形态进行系统性转译的可能性。在此框架下,报告进一步通过比较其谱式与后世昆曲声乐理论、戏曲“腔母制”等声腔艺术的内在关联,探讨了其在中国声乐史中可能扮演的承续角色。该研究将“声曲折谱”置于“表演性谱式”的理论范畴内,认为其谱面看似“不精确”的特征或是一种服务于“口传心授”活态演绎的功能性设计。这一视角不仅有助于深化对中国古代记谱法的理解,也为世界记谱法研究提供了一个审视“非精确”谱式内在复杂性与高度功能性的有益范例。

本次研讨会的成功举办,标志着步虚仪式研究实现了一次从文献考据到仪式复原、从历史梳理到当代观照的深化与飞跃。会议不仅清晰地勾勒出步虚仪与步虚词在历史长河中的传承脉络,更通过学者们的精深论述与道长的活态展演,生动地揭示了其作为融合仪式、音乐与文学的综合性文化实践的本质。尤为重要的是,研讨会搭建了一个跨学科、跨领域的对话平台,使学院派研究与道门内的传承实践得以深度碰撞与交融,这为破解“吟线谱”之谜、理解步虚文化的内在生成法则提供了关键钥匙。

展望未来,步虚音乐文化研究之路仍需学界与道界携手并进:一方面,需继续深化基础研究,尤其是对《玉音法事》等核心文献的解读与活态吟诵的挖掘;另一方面,应积极探索其在当代文化语境下的创新表达,使其古老的智慧与美感为中国式现代化注入独特的文化底蕴。本次会议无疑为这一文化遗珍的复兴点燃了学术星火,指明了前行方向。