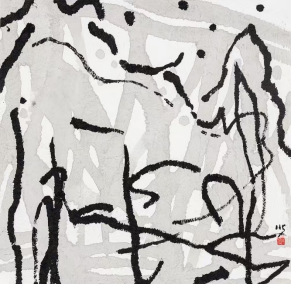

“诗,即我以诗歌构画;书,即我以书法造画。”正在觉群艺术空间展出的“水做的江南——齐铁偕水墨画学术系列展一”,以一幅幅生动的画面诠释了画者的理念。

驻足齐铁偕的现代水墨画作品前,江南田野、渔舟,春花秋叶,村居流水,逸笔草草之下,充满了文人雅士的书卷气息和清雅之味,诗意诗性十足。作为中国美术家协会会员、上海市文史研究馆馆员、两届上海美术家协会理事、两届上海作家协会理事,齐铁偕的艺术创作深深扎根于传统而又勇于创新。

在展览期间举办的《水做的江南——齐铁偕水墨画学术展系列一》作品研讨会上,沪上各界专家学者从诗书画多角度点评拥有“报人、诗人、画家”三重身份的齐铁偕其人其作。现摘录精华以飨读者。

齐铁偕将大写意花鸟画《记得出处》赠予觉群艺术空间。画面中,一只青蛙蹲在岩石上看着一群小蝌蚪。为何画这幅《记得出处》?齐铁偕说,人们常说英雄不问出处,但英雄是要记得出处的,也就是说无论经过什么样的努力,取得什么样的成就,千万不要忘记自己过去都曾经是一个小小的蝌蚪。

记得出处,张望中国水墨画未来向哪里去,或许也是这个学术味浓郁的展览带来的启发。

《水做的江南——齐铁偕水墨画学术展系列一》作品研讨会纪实

时间:2025年9月20日

地点:觉群艺术空间

主持:上海觉群书画院院长乐震文

乐震文(上海觉群书画院院长):齐(铁偕)老师是一个很了不得的人。他是一个报人、诗人、作家,本以为他画画是玩玩的票友,但他把我们长期搞专业的人都玩到外面去了。我觉得能从他的画中读出诗意,从他的诗意中,又可以看到艺术的形象。他从诗出发、从文学出发,找到了自己一个比较完整的绘画的方式。更令我感动的是他在画的内容、形式和材料方面,都做了自己的探索,每一张画都用足了脑筋,而不是一般地凭着惯性画。

觉群艺术空间是今年5月正式启用的,齐先生这个展是第一个个展,为我们开了个好头。以后我们在这里办展览,必须要用创作的态度而不是惯性的态度去展示自己的作品。每一张画,都应该凭着我们发自内心的灵魂深处的呐喊去表现,这样的绘画才是有灵魂、会打动人的。这些作品给我们立了一个高度,以后的个展就要按照这个高度去做。

王开峰(上海文史研究馆副馆长):齐先生首先是一个诗人,他有诗人的心和眼光,他的水墨画给人的感觉就是诗中有画,画中有诗。我特别喜欢他的现代诗,和他的书画一样,寥寥数笔,就能把某一个瞬间感受概括、抽象出来,很有齐铁偕的风格。这种风格在我们现在这个时代非常难得。现在的人都太忙了,只看到眼前,追逐利润,追求分数,追求快捷。我们能不能有诗意的生活?能不能在快节奏的生活里活出一种诗意来、一种远方来?这是我的第一个感慨。

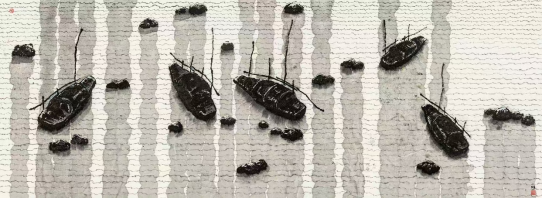

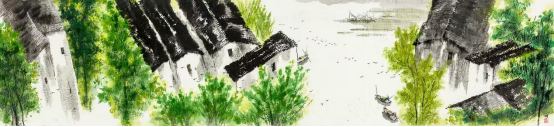

其次是展览的主题“水做的江南”,上海有很多高楼大厦,川流不息的人群和车辆,江南在哪里呢?看了齐先生的画,能让我感受到,我们又找到了江南,通过他的画营造出的一个江南。画里的船特别多、雨特别多,不管是河上的船,要出远门的游子,还是回归的游子,还是绿油油的草和金黄的树,营造出一种水做的江南独有的氛围。

第三,我想讲讲“放心的乡愁”,就是能够安放我们心灵的乡愁。“乡愁”我觉得有两个概念,一是生我们的地方,二是安放我们心灵的地方,心灵的一个归宿。我看了齐先生这么多画,这么多诗歌,心就安静下来,我觉得是一种享受,一种哲学的、自然与人的和谐相处,让人找到情感和心灵的归宿。我也有个小小的期待,期待这些作品能够更多地飞入寻常百姓家,艺术的表达可以和现实糅在一起,那才是一个完整的世界。

乐震文:我们小时候生活在苏州河边,白天晚上都去玩,捉鱼虫、游泳,都在苏州河里。王馆长说到的乡愁,我感触很深,像我们这个年龄的上海人,为什么一到青浦,到朱家角、到练塘就感觉很亲切?这个亲切是莫名的,因为我们小时候就是这样被江南的水浸润过来的。

陈燮君(上海博物馆原馆长):“水做的江南”这个主题得到业界一致的高度评价。我认为,这个展览是水墨画的学术性展览。要做成用学问做的展览,讲起来容易,实际上不那么容易。

我想讲三“问”。第一“问”,是问视觉。画出自己的风格,一看就知道是齐铁偕的画,这是很不容易的。看齐铁偕的画不仅在视觉上是享受,我们也听到了声音,他的作品是可以听的,不仅是音乐上、节奏意义上的可以听,他创作的初衷就是让视觉艺术和听觉艺术从笔端慢慢流淌出来。他的作品是可以走进去的,进入画里面,这也是非常不容易的。书画当然是视觉艺术,但齐铁偕的作品是可以用耳朵听,可以用心去悟的,是可以和你的感受融合的。

第二“问”,我想到昆曲《梅花三弄》。水在齐铁偕的作品中显然是非常关键的。《梅花三弄》,第一弄是含苞待放,第二弄是绽放,第三弄是怒放。在齐铁偕的作品中,“水”对纸、对水墨、对光影的作用,也是“三弄”。水最初到纸面上流淌,慢慢地有景象、景物,有意象、气象、气场,最后有靓丽的水的绽放。所谓“孤色不孤”,我想起程十发先生说的“给你点颜色看看”,一个颜色看上去是孤立的,就是一笔,一挥洒,但是放在“三弄”中,在怒放的意境下,对色彩这么一抹一撇一挥一洒的处理,此时此地怎么挥洒都不孤单,就像《梅花三弄》到了怒放,怎么怒、怎么放,都是合理的。

第三“问”,很多朋友也在问,是先有诗,先有书,还是先有画?我的解读是从研究的角度当然可以分先后,但我想到汪观清先生的一句话,他说在绘画创作中,灵感来的时候,实际上技巧先后都是奉送的。这个话讲得太深刻了。在齐铁偕的作品中,诗书画是浑然一体的,可能真正应了一句“意在笔先”。你看到的是笔在先,但其实意,早已经跑到笔墨的前头。

在齐铁偕的作品中,我还读到了“气韵”,它是慢慢“化”过来的。第一是“化景”,这个景,不是我们传统,特别是西画概念、素描概念上景的塑造,这个景可以说是水的烘托,也可以说是色、光、影。点线面、精气神、黑白灰,中国画不多用黑白灰这个概念,齐铁偕的作品打破了陈规,他画的是景,景物的景,画的也是境,意境的境,比景更高一个层面。第二是“化韵”,正因为他的画是“化”出来的,水做出来的,是久处江南的人的生活的自然流露。我想用“化”字可能比画画的“画”,更容易理解他的作品中深层次的文化的含义。

中国画未来到底怎么走?这个展览用作品告诉我们,中国画是可以这样画的。每个人的脚前都有一条路,把这条路慢慢走成小路,走成大路,中国画发展的新空间恐怕自然而然就出现了。海派的明天到底在哪里?齐铁偕先生用自己的作品、自己的展览,告诉我们路在何方,路在脚下。最后我想说的是画外功夫,原来学问、画外功夫那么重要,学问,可以做出如此美妙的展览。

陈启伟(上海报业协会会长):套用一句话不知合适不合适,我们喝农夫山泉,说是“大自然的搬运工”。看到齐老师的画,我觉得他是“江南的搬运工”。江南的美景通过齐老师的一双不一样的眼睛,进行过滤以后,呈现在这里,变成了艺术。

江南的情结,根植于上海人的基因里,如何呈现,有不同的手法,有传统的,也有当代的。当代水墨的领军人物陈家泠就在上海,艺术也好,其他文化也好,独木不成林,要成林,必须有不同的探索者。期待从齐老师开始,有更多艺术家能在这个领域中做出不一样的贡献,让当代水墨艺术走入更多老百姓生活。

陈屹(海派艺术馆副馆长):

看了齐铁偕先生的作品,很激动。在一幅好画面前,我的汗毛会竖起来,看齐铁偕先生的画,我的汗毛就是一路竖过来的,感觉好像可以回到小时候在河里游泳、抓鱼的场景,很难用语言去具体描述,就是直截了当地带入的感觉。一件好的作品,我觉得不需要说太多,在它面前就会有共鸣,有发自内心深处的感触。这是我看画的一个方式。

程多多(画家):

齐先生的水墨画我熟悉,报纸上一直看见,但真正的原作没好好看过。这次画展上我瞄了一下,从这边看,木刻味道足,从那边看,油画水彩画味道浓,说明齐先生的艺术手段活。大家探讨的“意在笔先”,其实是有相当难度的事情。每个人有他自己的一套方法。我自己的体会,落笔前就在考虑这张画有怎样的效果,这张画就画不好,有时候一放松,反而画得好,一收紧,却画不好了。齐先生的作品,有结构,有黑白关系,黑白之间产生了灰,颜色也用得讨巧,他惜墨如金,线条也非常放松,表达了心里的想法。

刘一闻(书法家):

我跟齐铁偕先生有几十年的交往。也许在座各位会有一个感受,跟齐先生交往后,你会自然而然想出一个题目,就是人品跟艺品。都说艺品跟人品相关,看了齐兄的展览,我觉得这个结论是对的。除了绘画以外,我看过齐铁偕兄的书法作品,他的章草好得很出乎我的意料,这次展览没有书法作品真是遗憾。

胡中行(上海觉群诗社社长、复旦大学中文系教授):

作为一名艺术家、一个书画家,可以不写诗,但不能不懂诗。铁偕兄是七绝圣手,他的诗非常有特点,可以说有唐韵在其中。整个中国现在有300万到400万人在写诗,古体诗在数量上实际上超过了现代诗,加上央视《中国诗词大会》推波助澜,掀起了一股旧体诗的创作热。但这里面,好诗太少,上海真正的诗人大概是十五六位。我们正在策划一本上海十大诗人的图书,齐铁偕是名列其中的。诗书画同源,但现在诗书画都精通的人少之又少。齐铁偕不但是精通,诗书画都是第一流的,这在古代也是很少的。

蔡天雄(画家):

齐先生很儒雅,是位诗人,他的绘画探索的手段多种多样,他从传统入手,在传统中出新,又借鉴了西洋画手法,在中西结合中创新。齐先生用诗意来创作,是一种新的办法,所以他的每一幅画都面目一新,充满了江南的气息。现在很多画,没有把诗意放进去,这一点来说,我受到的启发很大。

陆志文(画家):

我最近在写一本关于成长经历的书,里面有一句话:我们成长以后的经历都是由我们童年时代决定的。我个人也是这样,我是苏州人,童年的梦想我们总是舍不得丢掉。记得小时候我妈妈带我到周庄去,我们是坐小船进去的。齐老师的作品里有一幅《捕捞》让我印象深刻。画里的诗是这样的,“儿时向湖里扔下一粒石子,溅起了层层涟漪,最后变成了岁月的漩涡。此刻,真想被渔网捞起,看看那颗童心长成了什么模样?”实在太妙了!实际上我们看到里面有很多人,都是我们小时候的事,我们江南人的故事。这种勾魂的情感,没法用语言全部表达出来,在他的诗书画里感受到了。

汪家芳(画家):

我一直在关注齐老师的画,也是在默默学习。从齐老师的画里,我感觉到诗心的演绎和笔墨的展现,诗心和笔墨互相融合,也感觉到一个词——上善若水,既平淡又优雅,有热度,又奔放。

陈家泠(画家):

过去也看过齐铁偕先生的画,觉得很轻松,很自由,很新鲜,这一次看,他的发展令我耳目一新。这个画展说明了上海的绘画审美水平与高度。因为齐铁偕不是专业画家,他是编辑,是诗人,是作家,才能是多方面的,他的画展集中体现了他的水平和修养。在新世纪全国政协邀请每个省市10个国画家到北京参加画展,序言里有一句话我到现在印象还很深,“我们也希望也需要有这种不东不西,亦东亦西,不是东西的好东西”。齐兄的作品蛮符合这个标准的,其他城市达到这个标准的画家比较少,而在上海,有这方面才能的画家还是蛮多的,齐兄就是其中一位佼佼者。

我跟齐兄一样,祖籍都不是上海,但应该说都是上海人。我们常说,不要忘记自己从哪里来,知道自己是从哪里来以后 我们要到哪里去呢?这是要认真思考的。我现在看一个画展好不好,基本以三句话为标准,第一句:时髦吗?第二句:摩登吗?第三句:克勒吗?齐兄的画还是蛮时髦的,你也可以说是版画,也可以说是水彩画,但从各种角度来看,还是偏向于水墨画。克勒是啥?是生活态度,是个性、品位和讲究,正因为齐兄有修养、经验、气场,所以我觉得他的画对生活是很热爱的。中国的文化需要综合性,要诗书画印的综合性修养,才能达到艺术的敏感性。我们要养成对生活的热爱,对中华诗书画和本民族文化的热爱,对自己、对这个城市、对生活的热爱,要养成这样一个风气。

张立行(上海文艺评论家协会副主席):齐老师是一个非常有才情的人,他这次选择了一个非常有意思的题目“水做的江南”。画过江南的人实在太多了,再画“水做的江南”,说明他艺高人胆大。他对审美的品位要求很高,人家画过的题材,画出跟人家同样的意思,他肯定不愿意,他一定要在作品里展现出他的才情、巧思,与众不同的视觉图像。他笔下的江南,是有魔都味道,非常时尚的江南。他对现代水墨本质性的把握,视觉和图式表现高度结合,现代艺术的平面构成和中国画笔墨的结合,都做得非常好。

祝君波(出版人):

我这几年一直在想个问题,我们怎么评价一个画家?我觉得介绍一个画家主要讲他跟人家不一样的地方。古代很多画家不是专业画家,他是文人、诗人、文学家,然后是书法家,又是画家,所以人的复合性很重要。齐铁偕这个画家跟人家不一样,他是报人,这个身份,我觉得最重要。我对他有三个印象:报人、诗人、画家。他的画继承传统,又融入西洋色彩、当代构成,非常明丽,我觉得老百姓如果要在家里挂张画,会喜欢挂他的作品。

齐铁偕:

我会把大家的评价当作鼓励,当作今后努力的方向。我五岁受庭训,父亲叫我背唐诗宋词,背《古文观止》,画《芥子园画谱》,学素描和油画。父亲是民国时期比较出色的诗书画高手,故我比较重视综合修养和诗性描述。我的画是从诗歌里走出来的,是先有意境,再画画。在技巧上我喜欢古法用笔,喜欢传统的、丰富的墨法,喜欢印象派的光影、光色,喜欢现代设计和构成。我说过,我的故事才刚刚开始,我的风景才刚刚展开。我还在学习、探索中,这次研讨会使我看到了发展方向,我会更努力、更努力。

【船】

太阳刚刚跳起 湖面扯开条条影线

船醒了,揉揉惺忪的眼睛 行也不得,止也不得

【江南】

无数的水鸟翩翩 引人的目光伸向高天

高天之上,谁不小心飞落了 一卷绿油油的江南

【一担图】

黑白自相濡 长桥人影孤 一肩挑日月 人去渺如无

【水巷】

如灼如燃 泼天的是团团烈焰

此刻的江南 秋叶红胜春花

【外滩秋日】

秋天,落下一地金黄

把外滩染得愁绪满天

长椅上,两个相约人都没来

秋天,落下一地金黄

【春潮】

条条涟漪

拋出野性的曲线

那些长篙

怎禁得雀跃的小船

【柳叶船】

船似柳叶

柳叶似船

柳叶之下

划过了春天的童谣

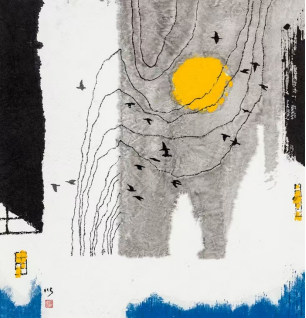

【夕阳】

夕阳慢慢沉入群山

融成蜜般的金黄色

夜风舔舐着峰峦的曲线

群星迸溅成归鸟的翅膀

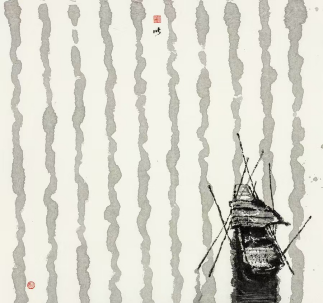

【帆】

红帆切开绸缎般的夕照

整条河流在站立行走

倒影里的桅杆突然拉长

碰落了无数熟透的云朵

【远望】

蓝天、星星和远山

被笔一起打乱

不同的眼睛

幻出了不同的想象

齐铁偕向觉群书画院捐《记得出处》画一幅,乐震文院长颁发收藏证书。