瓷器,一直是中华文明的“国家名片”。

清三代(康熙、雍正、乾隆三朝)瓷器被视为清代陶瓷史上的高峰而备受追捧,代表了当时的陶瓷艺术成就。在庆祝中华人民共和国成立76周年之际,9月29日,包括60件/套清代精美瓷器的“流光溢彩——国瓷(清代)精品技艺展”在日本东京中国文化中心对外展出,并将于10月6日移展至大阪世博会中国馆。

据悉,过去的中日文物交流,更多聚焦于两国共同珍视的唐宋佛教艺术、书法绘画、以及日本深受影响的唐宋茶道器具等主题,清三代瓷器在日本的大规模展出,尚属首次。“流光溢彩——国瓷(清代)精品技艺展”由中国驻日本国大使馆、中国国际贸易促进委员会提供协助支持,东京中国文化中心、大阪世博会中国馆承办,国文煊(北京)文化发展有限公司、上海惠风阁艺术品中心主办。

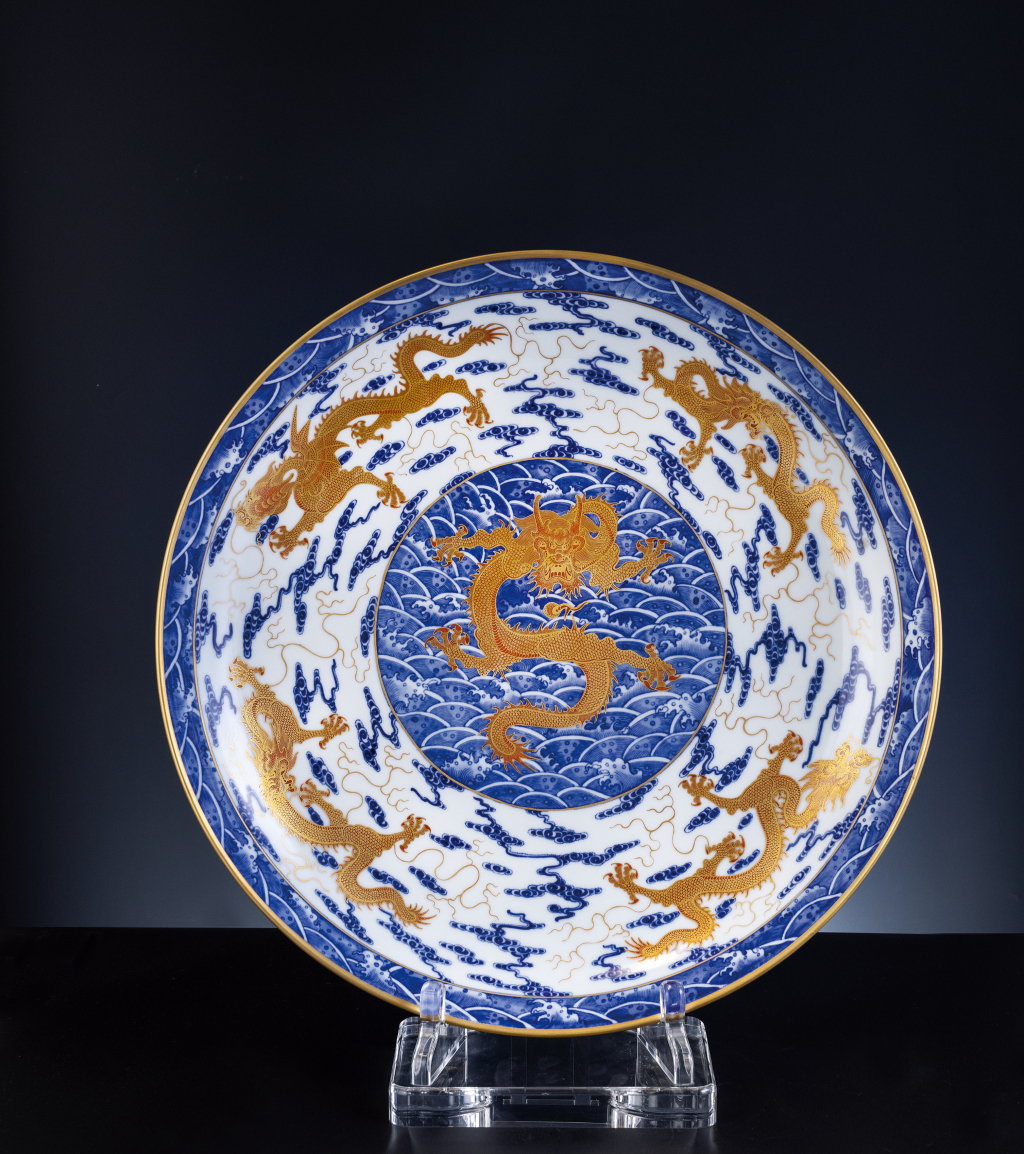

青花红彩描金云龙纹大盘

展览由“紫宸清赏——珐琅彩瓷的中西融合”、“窑火凝珍——粉彩瓷器的锦绣技艺”、“青韵光华——青花青釉的雅致风采”三部分组成,以上海惠风阁艺术品中心的收藏瓷器为基础,挑选出60件/套精美展品对外展示,旨在打开一扇领略中国清代彩绘瓷器辉煌技艺的视窗,帮助观者睹物追远、穿越时空,感知中国瓷器博大精深的历史传统和令人神往的魅力。

康熙朝瓷器风格雄健,青花墨分五色,五彩绚丽;雍正款瓷器典雅秀雅,粉彩柔和;乾隆时期工艺极尽巧思,粉彩华丽,转心瓶、仿生瓷等创新迭出。展品既有精微雅致的文房小品,亦有气势磅礴的重器大件,或典雅秀逸,或繁缛精巧,以其独特的艺术语言,向观众静静诉说着清代瓷器的繁华气象与精美工艺。

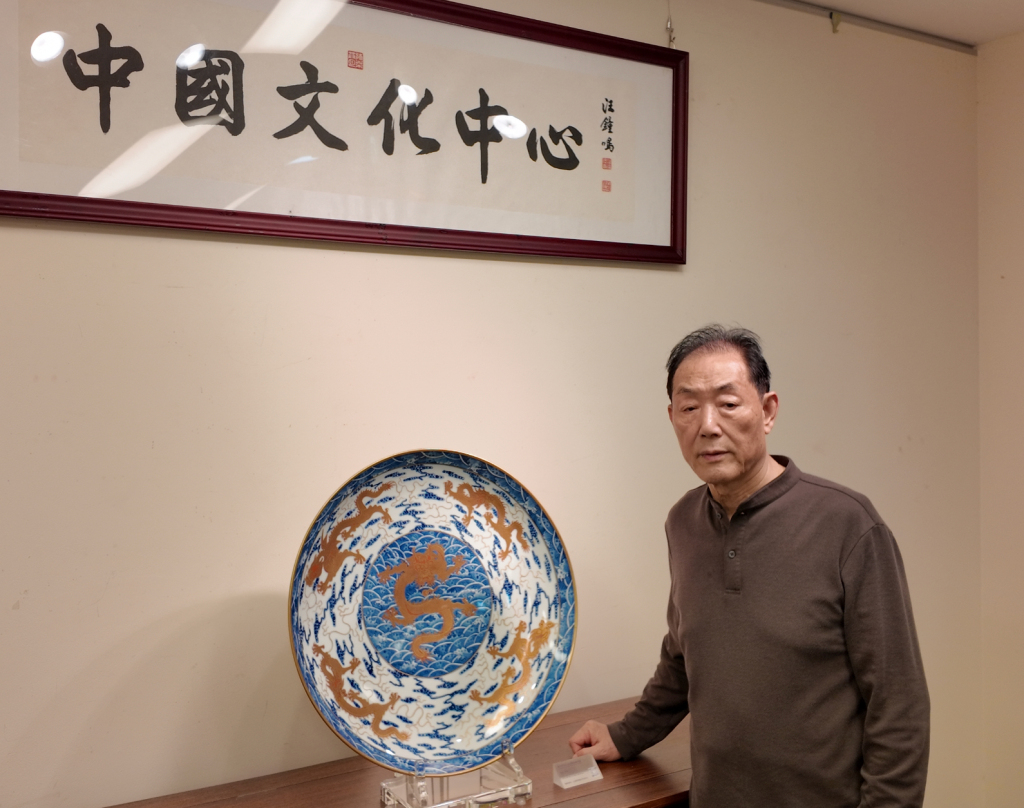

东京中国文化中心,中国驻日本大使吴江浩(右1)、收藏家吴稚亮(左1)在展览现场

中国驻日本大使吴江浩在开幕致辞时充分肯定了这一展览对于对于中日文化交流的意义。“在庆祝中华人民共和国成立76周年之际,看到这次展览的展品都极其精美,而且十分难得的是都来自民间收藏,这背后反映的是国家的稳定,社会的和谐与文化的繁荣。”他在接受采访时说。

日中友好文化交流促进协会会长、日本前内阁官房长官、日本众议院议员河村建夫,日本众议院议员、前众议院副议长海江田万里等出席活动并讲话。

东京中国文化中心,展览开幕现场

中国文物交流中心代表(原副主任)周明在开幕式上说,展出的瓷艺珍品,不仅是物质的再现,更是文化的延续,是“以古为镜、以新为魂”的生动实践。“当这些承载着中华文明基因的瓷器珍品在东京中国文化中心与观众见面,我相信,它们将成为沟通两国民众心灵的纽带,在这里我们不仅能欣赏到精美的瓷器艺术,更能透过这些展品,感受到东亚文明的绚丽多彩。”

东京国立博物馆馆长藤原诚在展览前言中记有:“参观这一展览,并不止目赏其形,也可神会其意:一笔青花,可溯唐风宋雨,一丝矾红,犹牵两岸潮声。瓷音轻叩,似闻遣唐使船橹之欸乃;釉面莹润,如见琵琶湖畔初月之澄辉。斯展也,不独为器物之罗列,实为两国人民互照心镜之契机—―山川异域、风月同天!使知文化无国界,美善共源流。”

从陈设重器到文房雅玩,勾勒清三代瓷艺成就

东京中国文化中心的展厅内,光线柔和而庄重。体量宏大的清康熙青花大尊与乾隆青花红彩描金云龙纹大盘静置于展厅序幕处,吸引着观者的目光。

清代康熙款青花万寿大尊器身上,密密麻麻、排列严谨的篆书“寿”字,以青花料绘就,仿佛一片深邃的蓝色星海,静谧中蕴藏着磅礴的生命力。它是康熙皇帝六十万寿节时,景德镇御窑厂敬献的至尊贺礼,通体书写一万个形态各异的“寿”字,寓意万寿无疆。

青花万寿大尊

清代乾隆款青花红彩描金云龙纹大盘口径达49cm,器型硕大,口沿内绘一圈青花露白海水纹,壁绘四条金彩大行龙,间绘青花杂云,火云纹,里外绘九条大龙、圈足内五只小龙代表了皇帝为九五之尊。

展出的珐琅彩乌金釉荷花碗外壁以黑墨珐琅釉作地,俗称乌金釉,满绘大花大叶、不同色彩的莲莲花卉;清雍正 款珐琅彩月季绿竹诗意小杯则胎薄如蝉翼,绘月季绿竹,题写“数枝荣艳足,长占四时春”诗句,诗书画印融为一体。这些展品,从陈设重器到文房雅玩,清晰地勾勒出清三代瓷艺的发展脉络与辉煌成就。

珐琅彩乌金釉荷花碗

珐琅彩月季绿竹诗意小杯

文化部原副部长王仲伟在展览前言中说:“每一件展出的珍品,绝非简单的物质拥有,收藏家数十年矢志不渝的守护,已升华为一种沉甸甸的文化责任——他所守护的,是泥土与窑火淬炼出的民族记忆,是线条与釉彩勾勒出的东方美学,更是中华文明生生不息的精神密码。当观者驻足于这些凝聚东方智慧的器物前,所感受到的将是超越时空与民族藩篱的美之共鸣。”

清三代珍瓷收藏之缘

“器物会说话,它们在讲述比课本更久远的故事。”此次展品的提供者、知名收藏家、上海惠风阁艺术品中心会长吴稚亮说。已近耄耋之年的他,将此次展览视为其收藏生涯的一次重要总结与汇报。长期以来,在收藏界相对低调的惠风阁更像知己同道的文会雅集,然而,国内首部古陶瓷研究鉴定学论著《明清瓷器鉴定》的作者、文物鉴定大家耿宝昌曾手书“流光溢彩”赠惠风阁。

清 乾隆款 乌金釉描金旋转葫芦瓶

谈及为何将收藏重点聚焦于“清三代”瓷器,吴稚亮说:“清三代时期,是中国古代制瓷工艺的集大成时代,尤其是珐琅彩、粉彩、斗彩等彩绘瓷。”在他看来,这三个朝代的瓷器各具神韵:“康熙朝风格雄健大气,青花能分五色,五彩绚丽夺目;雍正朝瓷器则转向典雅秀逸,粉彩柔和温润,有文人画意;到了乾隆朝,工艺技巧达到极致,繁缛精巧,转心瓶、仿生瓷等奇巧之作频出,体现了盛世的极度自信与包容创新的气度。”

他的收藏之路,始于家学渊源,成于毕生心血。“我出生在杭州一个书香门第,父亲就喜爱紫砂和瓷器。童年时看着那些宋瓷的温润、明青花的湛然,就觉得它们有生命。”为了“听懂”这些器物的语言,他后来辞去公职,投身商海,“很多人不理解,说我痴。但我觉得,世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。能与这些凝聚了古人最高智慧的宝贝朝夕相处,是人生莫大的幸福。”他坦言,收藏既需要经济支撑,更需要“舍得”的勇气和锲而不舍的精神。“有时候为了心仪的一件瓷器,省吃俭用,奔波劳顿都在所不惜。”

吴稚亮认为,收藏绝非简单的聚敛,其精髓在于“究”与“传”。“‘收’和‘藏’是基础,更重要的是研究它们背后的历史、工艺、文化,并将这份美与智慧传承下去。”他常年奔波于景德镇古窑址、国内外各大博物馆和拍卖行,与专家学者切磋请教,利用现代科技手段分析釉料成分,试图更深入地解读每一件藏品。“收藏到后来,已经不是单纯的在收藏把玩器物,仿佛是在与古代的匠人、画家、甚至帝王进行对话。你能从一笔画、一抹色中,感受到那个时代的气息与脉搏。”

东京中国文化中心展出现场

展览策划人徐迪旻表示,此次“流光溢彩——国瓷(清代)精品技艺展”在日本举办,首次系统、集中地向日本公众展示中国清三代陶瓷艺术的精品之作,不仅是展示珍贵瓷器,更是一次深度的审美对话,让日本观众看到一个不同于其传统印象中的更加多元和辉煌的中国艺术世界,这对于深化两国间的文明互鉴具有重要的意义。

据悉,这批瓷品珍品还将于10月5日-7日在大阪世博会中国馆对外展出,其后陆续到英国、美国等地的美术馆、博物馆展出。

展览现场

对话|吴稚亮:收藏见证的是真正的文化传承

澎湃新闻:这次在日本展览的缘起是什么?

吴稚亮:大阪世博会影响非常大,世博会是世界文明对话的广阔舞台,也是中华文化走向未来的金色桥梁。承蒙国家文物局中国文物交流中心、中国国际贸易促进会、中国驻日大使馆、文化部东京中国文化中心及各界同仁的支持与厚爱,我倾半生所藏的瓷器珍品得以同时亮相大阪世博会中国馆与东京中国文化中心展出,既惶恐,更感恩,这次展览能进大阪世博会,关键是展品本身的质量,此外,很多事务性的工作还要感谢策划人徐迪旻的支持。

我从事收藏已经几十年了,主题很明显,主要是清三代瓷器。当然,我也有唐宋元明清的藏品,但我这里展出的就是清三代。

东京中国文化中心,收藏家吴稚亮与青花红彩描金云龙纹大盘,

清三代瓷器代表了当时最高的艺术成就,其造型、纹饰、色彩搭配体现了极高的美学境界,是“工匠精神”的极致体现。这些瓷器不仅是日用品或陈设品,其纹样(如人物故事、山水花鸟)、款识、器型等都承载了丰富的政治、经济、文化和社会信息,是研究清代历史的“活化石”。我把收藏的界限放得很窄,但可能很深,这是我的一个想法。

澎湃新闻:印象里日本似乎极很少有中国清三代瓷器的展览?

吴稚亮:其实日本之前就没有办过中国清三代瓷器的大规模展览,我们这个展览从收藏而来,有几个特点,一是专题性,二是对我们收藏的份量有信心的。我常跟别人说,上海是一个非常非常深不可测的城市,真的是“中国收藏的半壁江山”,比如百年前清皇族的一些贵族、官僚后代,很多都在上海,积淀下来的收藏品很精,还有世家大族,我这样的瓷器收藏如果在别的城市,是不可能的,也只有在上海,也可以完成这些瓷器的收藏与规模。

澎湃新闻:从事收藏几十年,你感觉最大的乐趣是什么?

吴稚亮:这些收藏是几十年心血结晶,真是发自内心的喜欢。其实收藏是人的本性,人到了一定年纪,就会对传统文化特别喜欢。从事收藏就要收自己最喜欢的东西。假如说你收一件东西不能与它朝夕相处,那就不要收它,即使一件东西是现代的,如果能跟它朝夕相处的,我觉得就一定有它的价值在里面,就可以收藏。

澎湃新闻:把玩之间,日夕观摩,其实也给人源源不断地带来愉悦感。

吴稚亮:是啊,比如一件乾隆的小杯,我感觉在手上真是百看不厌的。

澎湃新闻:有句话说“过眼即藏”,人生有限,收藏并不是真正的拥有,但收藏因为享受其间的乐趣,又似乎可以永远的拥有。

吴稚亮:像我们这个年纪就意识到了,人生都是过客,今天我在欣赏一件文物,可能几百年、几千年都会传下去,人的寿命总归是有限的,过去就过去了。书法、绘画、文才,这个就是艺术长,生命短。像苏东坡的文章到现在大家还在读,他的文字、文章、诗词这些,永久存在。有一天晚上我在读南唐后主李煜的词,“春花秋月何时了,往事知多少”,当时他可能就是一张纸,一支笔,但其中蕴含的人生意义,美学情感,却是永存的。他的情怀情感,我相信几千年都会传下去,这个感情太丰富了,我们就在悟这个人生道理,一个人活在世界上真的很短,如果说能把我一辈子的收藏在博物馆展现出来,也是一种传承。

吴稚亮(中)在东京中国文化中国展出现场

澎湃新闻:如果用简洁的语言来表达的话,您的收藏之道是什么?

吴稚亮:收藏之道,先收后藏,更在“究”与“传”。首先必须要保“真”;第二是精,看这个瓷器,器型好不好,要入眼,器型很重要;此外,还要“精”,保证“完美”,旧器如新,要完整。我的收藏,其实应该放在博物馆的,如果放在一个私人的地方,朋友来看看,总是有限的。

澎湃新闻:收藏中有没有挫折?

吴稚亮:当然有,我们初期收藏的时候,光有资金是不行的,收藏成功的要诀,一是经济基础,二是要有眼光,三是舍得,比方说如果“吃了药”有了挫折,其实也正常,不会因为“吃药”就不去收藏了,还得勇往直前,锲而不舍,不断学习,一路到底,就像我们万米跑,今天规定要跑一万米,我跑了9999米不跑了,那是前功尽弃,你必须要跑到终点,而且最好还有一个名次。

澎湃新闻:这次您收藏的瓷器,如果选一件最重要的瓷器,您推荐哪一件?

吴稚亮:一件清代乾隆彩描云龙纹的大盘。这次展览以后,我们还会到香港故宫文化博物馆、大英博物馆等地展览,然后再回到上海举办展览,这些收藏是心血所系,但最终,我还是想捐给一些给国家级博物馆,回归国家。其实收藏这些重要文物,实际上对个人而言真是精神升华,收藏之乐,感觉真的到了另外一个境界,有时什么东西都会忘记,仿佛是一个忘我境界,真所谓“人生短,而艺术长”,收藏见证的是真正的文化传承。