!厦门城中村竟成全球大牌‘秘密工厂’,背后模式让行业震惊!

独立设计师王在实位于红顶艺术社区的工作室。 厦门日报记者 玥涵 图

时装工作室的师傅在制作样衣。(设计师 供图)

“金顶奖”设计师曾凤飞的时装作品。(设计师 供图)

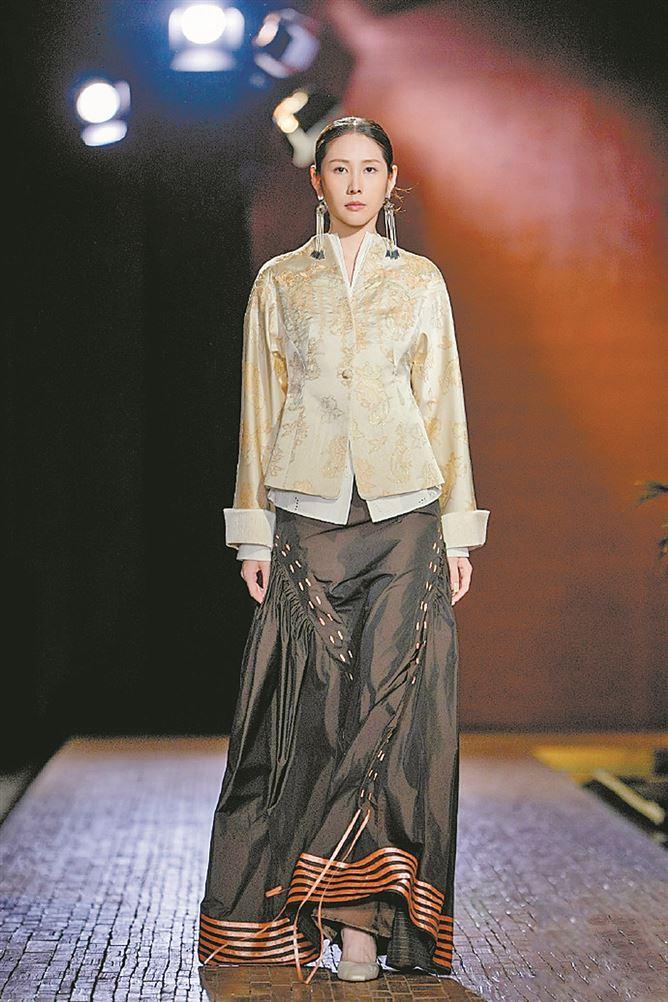

“金顶奖”设计师陈宇的时装作品。(设计师 供图)

古阿新品牌创始人杨春林的时装作品。(设计师 供图)

你相信吗?近日,一位美国高端男装品牌商大卫(化名)专程飞抵厦门,落地后直奔湖里殿前的金树企业。当被问及为何选择城中村作为洽谈地点时,他笑称这里是不容错过的“宝藏之地”。

这片被业内视为“神秘宝地”的区域,正悄然锻造纺织服装界的品质标杆——“厦门制造”。

在这个多数厦门人都不熟悉的角落,一个时尚产业集群正默默书写“中国品质”的传奇。这里聚集了超500家商事主体,3公里内就能配齐从纽扣到吊牌的所有服装辅料。其独创的“小单快反”模式全国闻名,“小而美”的特色不仅吸引了卓雅、宝姿等一线品牌,更让众多设计师蜂拥而至。

从家庭代工起步,历经“厦门制造”到“厦门设计”的飞跃,如今正迈向“厦门品牌”的新征程。每一针每一线,都在编织着品质神话。殿前街道负责人透露:“我们目标是将这里打造成本土品牌的孵化器。”

品牌的“宝藏之地”

“小单快反”“小而美”模式引领风潮

隐藏在厦门湖里区殿前街道高殿社区的厦门金树服饰有限公司,外表普通,内里却别有洞天——精致选品展厅堪比高端时装店。作为卓雅、宝姿、雅莹等品牌的长期伙伴,该企业今年逆势开拓国际市场,成为某国际男装品牌高端线的供应商。

支撑企业核心的,是一批技艺超群的“吓数师”和“版师”。他们能精确计算针织衫针数,凭经验判断收针位置,甚至考量布料水洗缩率等细节。

“同等规模企业日产万件,我们只做千件精品。”公司总经理汪公平直言。金树服饰坚持吊干工艺替代烘干,减少布料损伤,这种执着让企业敢承诺“终身保修”和“终身免费干洗”。

金树的品质追求,正是殿前500多家纺织企业的缩影。厦门市纺织服装同业商会秘书长李以希指出,这些企业虽小,却以“小单快反”和“小而美”特色全国领先。

“一件高品质女装的全流程,都能在殿前完成。”李以希强调,这里吸引高端品牌的核心是精湛工艺、完善供应链和低起订量,“几十件小订单在厦门能搞定,其他地方连打版成本都不够。”这种优势使厦门成为一线品牌的理想伙伴。

荣获“金顶奖”的设计师曾凤飞在厦门深耕17年,他将厦门比作“设计师的后花园”:“小订单适合高端定制,高品质满足挑剔需求,是年轻设计师的追梦之地。”

独立设计师王在实与本地“夫妻工坊”手工艺人长期合作。她推崇“单人单件单缝”理念,每件服装由一位师傅独立完成。“从嵌边到订标,我直接与工匠沟通创意。”这种温度合作,让设计完美呈现。

王在实工作室的供应链经理熟知行业人脉,“哪家工艺好、哪位师傅退休”都清楚。厦门产业上下游形成紧密“熟人网络”,许多设计师与加工企业合作十余年,默契确保设计落地。

设计师的创意沃土

“东方安特卫普”效应持续放大

产业链另一端,“厦门设计”正闪耀国际舞台。

早在2014年,厦门就被誉为“东方的安特卫普”。“金顶奖”得主曾凤飞、陈宇,以及刘旻、刘小路、万一方、上官喆等知名设计师以厦门为基地,吸引全球新锐。“当年从英国毕业,就是追随上官喆来厦门。”尽管曾移居北京、深圳,设计师王在实去年又举家回厦。

厦门的宜居环境也是吸引力。王在实坦言:“闽南文化与海岛风光激发灵感,张弛有度的节奏让创意自由生长。”她每天特意绕行环岛路,感受大海气息。

“it'REAL瑞尔”品牌主理人邱文英从中山路买手店起步,打造轻复古美学。“城市文艺气息融入日常,品牌灵魂源于厦门生态。”她的团队将鼓浪屿洋楼、海浪融入设计,意外获北方市场青睐,半数门店在河南、甘肃、山西等地。“闽派女装的轻复古,给北方消费者带来新体验。”

对于这种“墙外香”,设计师陈宇认为意料之中:“厦门避开一线城市竞争,专注‘小而美’生态,远离商业化中心利于沉淀独特设计。”

去年落户厦门的古阿新品牌创始人杨春林,看重跨境电商与港口优势。这位“中国十佳时装设计师”表示,品牌进军国际后,从厦门出口日本、新加坡及北美更便捷,这是关键因素。

产业转型的新探索

从“单打独斗”到协同发展

“小而美”模式也面临挑战。“企业单打独斗导致利润微薄,订单不稳。”李以希指出,小微服装企业多依赖加工订单,议价弱,抗风险差。

针对此,厦门已启动创新。去年,厦门市时尚消费品(纺织服装)产业园成立,在殿前街道构建“一园三区”布局,集聚全球资源,培育新质生产力,打造文化、生产、销售、教育、研发一体生态。已举办多场对接会和沙龙,搭建交流平台。

“以往品牌需对接多家企业,效率低资源易流失。”李以希建议产业园建立统一机制,通过“抱团合作”提升议价力。

即使注重个性的独立设计师也认可协作。不久前,产业园举办“破茧·蝶变”沙龙,吸引众多设计师。“这样的交流难得,年轻设计师很少与前辈深入聊。”杨春林深有感触。

产业协作趋势正形成。沙龙上,厦门市纺织服装同业商会设计师专委会成立并入驻产业园。去年中国国际时装周设“厦门日”,集中展示厦门品牌,为新锐提供平台。

湖里区也计划出台扶持政策,支持产业发展。曾凤飞表示:“我们感受到厦门推动优势互补、抱团发展的决心。”

观点

让“钉扣子”成为城市文化名片

如何让厦门纺织服装产业更知名?李以希提出产业与文旅融合,借鉴米兰发展工业旅游,“让城市本身成为文化载体”。

他建议开发红顶艺术社区与产业园旅游线路,让游客参观展览、工作室,观摩手工艺人钉扣子、缝珠绣。“通过工业旅游,直观感受创作氛围与手工温度,最终定制专属服装,实现产业价值可视化。”

设计师与企业呼吁政府出台长效政策,通过原创工作室扶持、人才奖励、职称评定等措施,留住领军人才,兼顾龙头与潜力设计师。陈宇认为:“时尚产业人才柔性流动,可接纳阶段性外流,但需完善生态吸引回流。”

AI时代的手工温度

玥涵

当AI解析时尚趋势,当自动化取代人工,殿前街道的老车间里,匠人双手仍在布匹间穿梭,用毫米级精度诠释“厦门制造”的温度。

尽管AI用于基础款设计,汪公平坚信:“服装美感与个性离不开人的创造。AI普及后,高端服装更需手工赋予的人文温度。”

陈宇认同:“在AI时代,我们或更珍视‘缺陷美学’。”他认为,AI的“完美”反衬艺术设计与手工的情感价值。“这正是厦门产业的机遇,‘小而美’模式更能彰显温度。”

“机器效率是人工17倍。”汪公平道出差距。正是这差距,让厦门手工服装更珍贵。正如王在实所言:“AI设计模仿而非创造,缺乏情感与细节,难传递温度。”

设计师们一致认为,唯有传承工匠精神,产业才能筑牢根基。

未来秀场,AI廓形与手工细节或奇妙共生——科技展前卫,手工载人文。在数字洪流中,保留手工痕迹的“不完美”作品,终成文明坐标。

原《从家庭式代工坊到"厦门品牌" 以独特产业模式拓展时尚影响力 厦门制造如何"衣"鸣惊人?》