为庆祝复旦大学历史学科创立一百周年,澎湃新闻特别策划“复旦史学百年”专栏,聚焦谭其骧、顾颉刚、杨宽、章巽、耿淡如等史学大师的学术成就。他们不仅是复旦史学的开拓者,更是中国近现代史学研究的引领者。专栏文章并非个人回忆录,而是通过专题研究,深入剖析这些学者的学术贡献与思想传承,以此展现复旦史学的深厚底蕴,为当代史学研究者提供借鉴与启示。

谭其骧主编《中国历史地图集》(全八册)

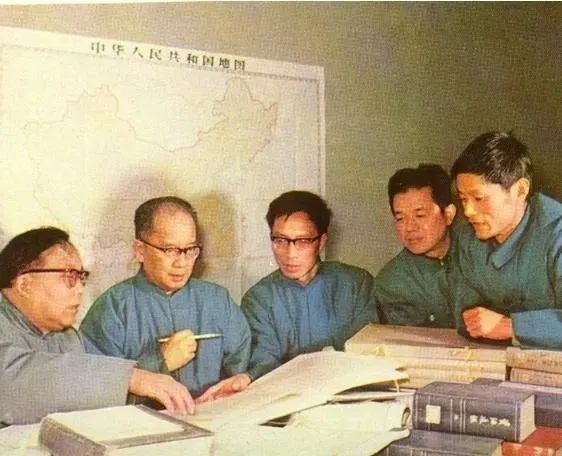

1970年代后期,谭其骧(左二)与历史地理研究室同事研究《中国历史地图集》修订事宜

本文将从四个维度解析谭其骧先生主持编纂《中国历史地图集》的全过程及其学术影响:一是编纂工作的起源背景,二是关键学术理论问题的突破与编纂推进,三是秉持学术精神完成使命的历程,四是该图集的学术价值与局限性探讨。

一、编纂工作的起源背景

《中国历史地图集》系统呈现了从远古时期到清末中国疆域政区的演变轨迹,是中国历史地图学领域的里程碑式著作,被誉为中国历史地理学研究的标志性成果。其编纂工作始于1954年,当时毛泽东主席在研读《资治通鉴》时,深感缺乏详细历史地图作为参考工具。同时指出,20世纪三四十年代亚新地学社出版的历史地图存在图幅小、内容简略、地名覆盖率低等问题,无法满足深入研究的需求。随后,吴晗向毛主席推荐了杨守敬主编的《历代舆地图》,该图集虽内容详实、采用朱墨套印古今对照方式,但存在携带与查阅不便的缺陷。为此,吴晗提议以1954年的地图为底图,整合杨守敬图中的古地名,采用现代制图技术重新编绘,这一建议获得毛主席批准。

“重编改绘杨守敬《历代舆地图》工作委员会”(简称“杨图委员会”)随即成立,由范文澜、吴晗担任领导,成员包括尹达、侯外庐、翦伯赞、刘大年、金灿然(时任文化部出版局局长)及高教部、地图出版社负责人,委员会隶属于中国科学院学部。吴晗力荐好友谭其骧先生负责具体编纂工作,谭先生是历史地理学专家,曾与顾颉刚共同创立禹贡学会,历任浙江大学史地系教授,当时担任复旦大学历史系教授。1955年初,经中国科学院协调,谭其骧先生借调至中国科学院历史研究所(现中国社会科学院中国历史研究院)开展工作,计划为期一年。

实际操作中,谭其骧发现任务难度远超预期:杨守敬图采用的底图是同治年间《大清一统舆图》,与1954年的现代地图在地形上差异巨大,每个古地名都需重新考证今地位置才能标注,一年内完成任务不现实。1956年冬,谭其骧返回上海前,尹达推荐邹逸麟、王文楚两位先生作为助手,协助其在沪继续推进编绘工作。

二、关键学术理论问题的突破与编纂推进

编纂团队在上海设立独立工作组,由地图出版社(时称新华地图社)负责协调,计划最终由该社出版。地图出版社在苏州河北岸河滨大楼租赁办公场所作为编绘基地。初期核心成员包括谭其骧、中西交通史专家章巽、吴应寿、王文楚、邹逸麟及数名绘图人员。1957年,工作组迁回复旦大学,在历史系统筹下开展工作。1958年,为加强编绘力量,学校党委从历史系三年级抽调10名学生及1名青年教师加入团队;为推动历史地理学科发展,1959年正式成立历史地理研究室,并筹备历史地理本科专业。为开设地理学课程,1959至1960年间从华东师范大学、中山大学、西北大学引进十余位地理系毕业生充实师资。1962年,因编纂任务繁重,本科专业暂缓招生,这批青年教师全部投入地图集编纂,团队规模增至二十余人。

1959年后,编纂工作方向发生重大调整,主要源于中苏、中印边界争端的国际背景。当时国外部分学者提出“中国历史疆域限于长城以内”的错误观点,将蒙古、新疆、西藏等地区排除在中国历史版图之外。“杨图委员会”与谭其骧先生认为,原计划对杨守敬图进行简单重编改绘的思路需彻底革新,主要基于四点考量:

第一,杨守敬图仅绘制历代中原王朝直属疆域,且部分时期未能完整呈现,而中国是多民族共同缔造的国家,少数民族政权及活动区域亦是历史中国的有机组成部分,需突破单一中原王朝视角;第二,杨守敬作为清代学者,其图集未涵盖清代疆域,现代编纂必须补充清代内容;第三,杨图底图为1863年《大清一统舆图》,与百年后采用现代测绘技术的地图差异显著,简单移植地名不可行,山水地形需重新考证定位;第四,杨图主要依据正史地理志编绘,存在断代标准模糊问题,不同时期地名混杂,缺乏科学性,现代地图必须明确行政建制标准年代。

在解决上述共识性问题后,核心争议聚焦于“历史上中国疆域范围”的界定。当时存在两种主要观点:一种主张以中华人民共和国疆域为基准,但这将导致否认1840年后割让领土及外蒙古、黑龙江以北等地区的历史归属,对学术研究与外交立场均不利;另一种主张以历代中原王朝疆域为范围,但无法涵盖西藏(元朝正式纳入版图)、黑龙江下游等非长期直辖区域。谭其骧先生发表《历史上的中国和中国历代疆域》一文(《中国边疆史地研究》1991年第1期),提出以1840年前清朝乾隆年间确定的疆域为历史中国范围,理由是:该疆域是中国数千年民族融合的自然结果,中国独特的地理环境(北方蒙古高原、西部青藏高原、东部大海)形成了西北干旱半干旱区、青藏高原高寒区、东部季风区三大自然经济区,历史疆域变迁本质是游牧、农耕、采集游耕经济区的交融过程,最终在清代形成稳定疆域格局。这一观点经学术界研讨后被广泛认可,同时明确区分“历史上的中国”与“中原王朝”两个概念。

理论突破后,1962年起编纂工作全面革新:新增杨图未涵盖的少数民族政权地图(如匈奴、突厥、南诏、大理、吐蕃、渤海、西辽等)及原始社会、夏商周、清代地图;确立各朝代标准年代(如唐开元二十九年);委托国家测绘总局更新底图(先后四次修订);补充历史河流、湖泊、海岸线等自然地理要素,工作量大幅增加。为此,从历史所抽调骨干力量,并邀请中央民族学院傅乐焕(东北部分)、南京大学韩儒林(蒙古地区)、冯家升(西北地区)、王忠(西藏地区)、云南大学方国瑜(云南地区)等专家参与,图集名称正式定为《中国历史地图集》。

经过1962-1966年的协同推进,至1966年5月,大部分图稿完成,编纂团队积累了系统经验并培养了青年学者。

1960年6月历史地理研究室工作人员合影

三、秉持学术精神完成使命的历程

1973年,图集编纂基本完成,全部图稿送外交部审查边疆问题。1974年,以中华地图学社名义出版内部试行本(八册)。1981年起,谭其骧主持对内部本进行全面修订增补,1982年开始分册正式出版,1987年八册全部出齐。

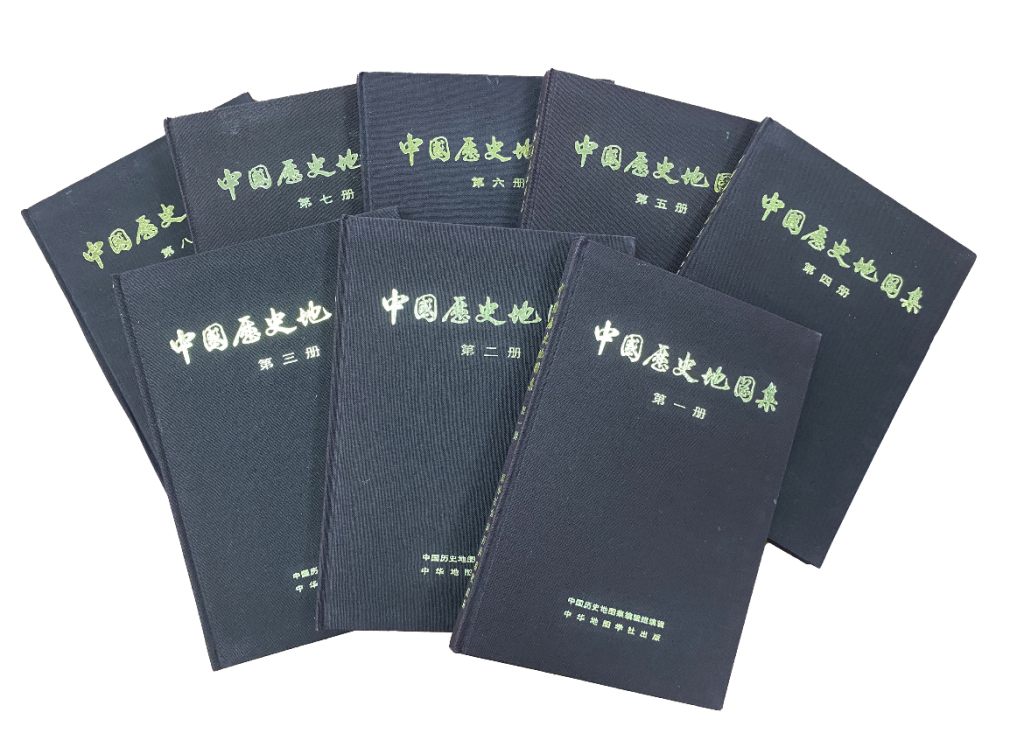

谭其骧主编《中国历史地图集》内部本

编纂过程中,谭其骧始终坚持“实事求是、追求真理”的学术原则,强调“学术研究唯有符合历史事实才能立足”。他明确主张台湾自古以来是中国疆域的一部分(区别于中原王朝直辖区域),因此在总图中始终与大陆采用同一色标,而台湾与福建同色标注则始于清康熙年间(台湾设府隶属福建),充分体现对历史事实的尊重。

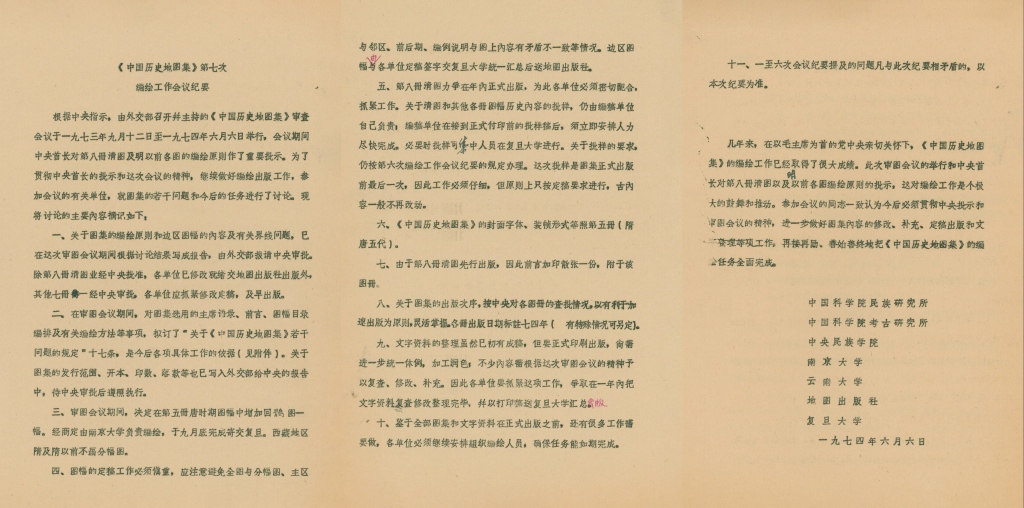

《中国历史地图集》第七次编绘工作会议纪要

四、学术价值与局限性探讨

《中国历史地图集》作为历史地理学的巅峰之作,共八册二十图组三百零四幅图,收录七万余个地名,每幅图含山川城邑数百上千处。编纂工程历时三十三年,参与人员逾百人,充分彰显其艰巨性。图集出版后获学术界高度评价,被誉为1949年后中国大陆社会科学领域最重大成果之一(与《甲骨文汇编》并称),且学术影响更为深远。1984年美国总统里根访华时,复旦大学将五册本图集作为国礼赠送,现保存于白宫总统办公室。

该图集的学术贡献主要体现在三方面:

其一,推动历史学研究范式革新。图集为历史研究提供了精准的空间坐标,印证了“地理是史学研究的关键工具”这一学术共识,为历史经济、人口、战争等领域研究搭建了空间分析平台。

其二,奠定历史地理学学科基础。一方面系统总结传统沿革地理学成果,首次实现两千余年历史沿革的地图化呈现,并完成历代二级政区界线考订;另一方面拓展现代历史地理学研究范畴,将自然地理要素(气候、沙漠、海岸、河湖等)纳入研究,如黄河、长江流域变迁、洞庭湖与云梦泽演化、彭蠡泽与鄱阳湖关系等专题研究,直接支撑了《中国自然地理·历史自然地理》(1982年中科院出版)的编纂,标志着历史地理学从沿革地理向现代学科的转型。

其三,重构边疆史地研究体系。晚清兴起的边疆史地研究多限于文献考证,图集首次系统绘制了秦汉以来东北、蒙古、新疆、青海、西藏地区的政区与民族分布地图,如汉代匈奴、鲜卑图,唐代突厥、安西都护府、南诏、渤海图,宋代西辽、西夏、吐蕃、大理图,元代岭北行省图,明代奴儿干都司图(含384个卫所考订),为边疆史地研究提供了可视化基础。

同时,图集存在一定时代局限:受“文革”时期“左”倾思想影响,统一王朝时期地图内容详尽,分裂时期相对简略;历史地名考订存在学术观点选择问题,单一图示难以呈现多元研究成果;部分偏远地区(如贵州、四川大小凉山)因史料不足,未能准确反映中央政权实际控制范围。

《中国历史地图集》出版至今已逾三十年,主编谭其骧先生及初代编纂团队多已离世,当年的青年学者也步入古稀。这部著作在中国历史学研究中的里程碑意义,将随着学术传承而永续存在。

[本文由复旦大学历史学系张子旭摘编。原文由复旦大学中国历史地理研究所教授杨伟兵根据邹逸麟先生生前演讲整理,演讲稿曾得邹先生审阅并发表于华林甫教授主编《清代地理志书研究》(中国人民大学出版社,2014年)。时值百年系庆,整理者对演讲稿作修订并补充部分相关背景介绍,完整稿详见系庆论文集《承百年学脉,开史学新智——复旦大学历史学系的学术传统》(复旦大学出版社2025年即出)。]