尽管周王朝的军事和政治影响力从公元前8世纪开始逐渐减弱,但其文化框架仍然具有说服力,并在南方繁荣的多元政体中以不同程度传播,增添了中国丰富多彩的复杂性。中国最显著的成就之一就是,在1000多年的时间里将南方不同的地域传统融合。因此,随着时间的推移,长江流域与黄河中下游的定居文明相辅相成。在周王朝迁都洛邑后的几百年间,南方经常以意想不到的方式卷入他们的冲突之中。公元前3世纪,随着秦统一六国,秦人接管了周朝的大部分土地,并使用来自不同地区的士卒和劳役。3世纪汉朝灭亡后,中原势力进一步扩张。在南北朝时期动荡的几百年里,北方统治者不断更迭,许多受过良好教育的官员和学者逃往南方。12世纪,当宋朝被迫将都城迁往长江以南的临安时,南方已经受到诗人和艺术家的青睐。写出了《蜀道难》的李白,晚年在安徽马鞍山度过,并被葬在那里。再往南是丘陵地带,黄山给清初四僧的水墨画提供了灵感,其中最有名的是弘仁(1610-1663或1664年)。1644年明朝灭亡时,弘仁皈依佛教,在这一精神避难所躲避清朝的统治。然而,在公元前600年左右,当钟离君柏在今安徽蚌埠附近修建陵墓时,他的小小国家才开始参与中原列国的竞争。

安徽蚌埠双墩钟离君柏墓

考古学家在安徽省蚌埠市双墩村发现了钟离君柏及其配偶的墓葬,两座墓葬的封土堆也是“双墩”这一地名的由来。我们尚不清楚他们是如何到达今蚌埠一带的。蚌埠位于淮河沿岸广袤的平原,远离黄山一带的山脉,离北方的洛阳和军都山也很远。“蚌埠”这个名称,反映了它作为渔业和淡水珍珠中心的历史。如今,这座城市以食品和纺织业闻名,拥有中国现代大都市的所有特征:工厂、摩天大楼、鳞次栉比的公寓楼和宽阔的道路。蚌埠南边修建了一座高铁站以及蚌埠市博物馆新馆,这座博物馆是我们关于这座墓葬的第一个信息来源。

博物馆设有一个方形入口,与附近拥有椭圆形大厅的城乡规划展览馆相匹配。它们共同象征着天圆地方,呼应了公元前4世纪至前3世纪发展起来的隐喻。这种说法在汉代进一步发展,并被用于解释前文提到的玉琮的形状。蚌埠市博物馆高大的外墙立面上有重复的平行线条装饰,看起来像玉琮的水平剖面或地质时期形成的沉积岩层。游客穿过这些混凝土外墙,来到一个玻璃门廊,前往一个几层楼高的宏伟大厅,大厅四面都装有玻璃,为展厅提供了保护。自动扶梯将游客带到主展厅,他们也可以向下走到长长的桥上,桥的底部都漆成红色,使其本身成为一件三维艺术品。

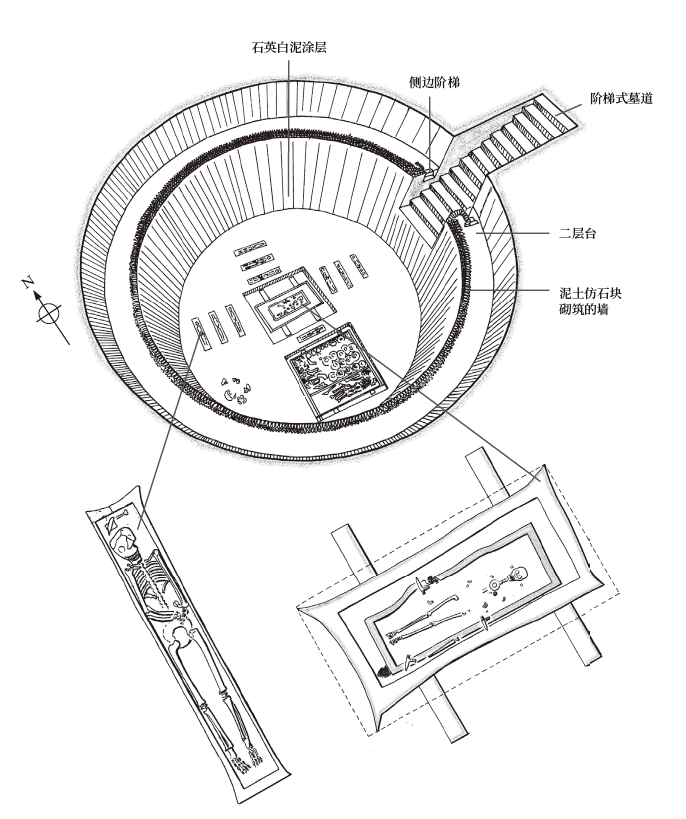

该博物馆收藏了年代很早也很漂亮的陶饮食器,还有一些引人注目的青铜器,因为这一地区后来成为中原商代青铜器作坊和长江下游铜矿之间的重要枢纽。然而,最引人注目的是钟离君柏墓的模型。很明显,这座墓葬独一无二:它是圆形的。在展厅里,墓葬模型被修建在地平面以下。原墓更加令人印象深刻,其墓口直径约为20米,墓坑深7.5米,墓底直径超过14米。这种墓葬形制是对财富和权力的史诗般的宣扬。到目前为止,我们探讨过的墓葬中,只有芮国墓勉强具有类似的宏大规模,但它仍属于两周主流的墓葬传统。钟离君柏的圆形陵墓与中原文化相去甚远。它的大小、形状和在蚌埠的位置都令人惊讶,与芮国、晋国和邻近的楚国的墓葬完全不同。

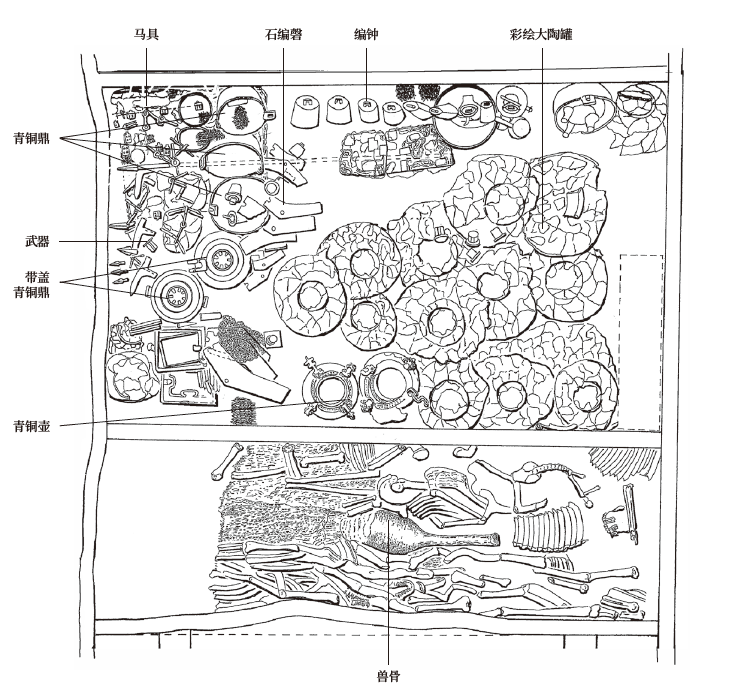

墓坑底部是钟离君柏的东西向棺椁。他并不是独自进入来世,这又和两周传统葬制截然不同。他的东、西、北三侧各被三副精心摆放的棺木围绕着,南侧只有一副,棺中是随葬的侍从(几乎可以肯定是殉葬)。柏的骨骼保存得不好,但一些牙齿告诉我们,他去世时约40岁。圆形墓穴和殉人棺表明,墓主人实力强大,并有独特的文化背景。在南侧棺旁边,一个几乎方形的木椁箱内装着随葬品,包括青铜器、陶器、编钟、编磬、武器和车辆配件。这也不是周墓的典型特征,在周墓中,如此丰富的随葬品会被放置在主棺椁周围的二层台上,武器或饰品等个人物品则会被直接放在墓主人身上。钟离君柏的器物箱似乎没有盖子,分为南北两个部分。刚才提到的随葬品在北箱,南箱则放着动物骨骸,这是另一个不同寻常的特征。墓坑的侧面很陡峭,向内倾斜的表面用白色石英做成白泥抹平装饰,这也是独一无二的。在这些侧壁上方、墓口以下2米处,又从侧面切出一个约1.8米宽的类似二层台结构,环绕着墓坑,这在其他地方也是从未见过的。

器物箱及其中的随葬品,长3.8米,宽3.6米

有一条坡道通往这圈平台,两侧叠有大量泥土仿制的石块,发掘者称之为“土偶”。在环形平台上方的填土上,先平整出了一个平坦的表面,又在周围设置了10多个馒头状小土丘。奇怪的是,泥土仿制的小石块又散布在填土中间。为了完成这座墓葬,在堆砌土墩之前,坑里填满了一层白土,并在上面用石英铺设了一层巨大的玉璧形垫层。对石头的痴迷令人震惊,尤其是陵墓建造者决定用泥土仿制石块。墓道有14级台阶,但并没有通往放置棺椁的墓坑底。迫切的问题是,如何设计这样一条墓道?它的目的是什么?中国核心区域仅存的另两座圆形陵墓属于钟离君柏的直系亲属——配偶和儿子。不幸的是,他儿子的墓葬已被严重盗扰,而他配偶的墓葬尚未被发掘。营建并居住在这座奇特来世宫殿的人,到底来自哪里?

虽然我们已经看到黄土高原上会出现不寻常的墓葬,但在遍布湿地和水稻种植区的南方,找到这样的墓葬也是一个挑战。钟离君柏墓可能是一种创新,但它显然也经过了周密的规划,其设计者很可能了解其他地方的风俗和设计经验。他们可能通过多种途径来到蚌埠一带。在东方,钟离君柏可以利用不间断的路线穿过平原,进入今天的江苏和山东。在这里,中国的土地一直延伸到东海,那里现在有繁荣的城市群。正如本书第1章所说,从遥远的北方到长江三角洲,尤其是今天浙江的良渚一带,东海岸形成了一个广泛的交通网,涵盖了草原游牧民族生活的地区。

在另一个相反的方向,南方的影响力和重要性正在提升,因为楚国占领了钟离国以西的土地,向北越过了今天的武汉,获取了更多的领土。在公元前8世纪至前6世纪的春秋时期,从黄河流域到南方,有许多诸侯国利用周权威的衰落,逐渐确立了自己的地位。在这几百年间,环绕今天洞庭湖地区的是广阔的云梦泽,这阻碍了楚国向南的扩张。因此,楚国及其早期城市群位于长江以北,远离沼泽,威胁着北方各国,尤其是汾河谷地的晋国。楚国的实力在不断攀升,并逐渐吞并周边小国。然而,尽管楚国在这一时期的主要作用有丰富的文献记载,但楚国在政治舞台上的地位仍然模糊不清。我们知道,楚国有时并没有被完全接纳为中原诸国的一员。有时在《左传》等传世文献的描述中,楚国还与非周族群甚至“蛮军”结盟。公元前656年的另一段评论哀叹楚国给周带来了麻烦:

楚有王者则后服,无王者则先叛。夷狄也,而亟病中国。南夷与北狄交,中国不绝若线。桓公救中国,而攘夷狄,卒怗荆。

在这段材料中,我们看到楚国与其他非周族群被放在一起讨论。楚国对中原的内部统治斗争提出了挑战。与此同时,楚国正密切关注其东翼,并与钟离国建立联系。这场斗争可以在一定程度上解释钟离君柏为什么要营建他的陵墓,因为东南方的吴国是另一个挑战。吴国后来因其宝剑闻名,剑上常装饰着成熟的几何图案。虽然钟离在历史文献中鲜有记载,但这座巨大的陵墓告诉我们,钟离君柏在当时的政治竞争中是一位富有的参与者。

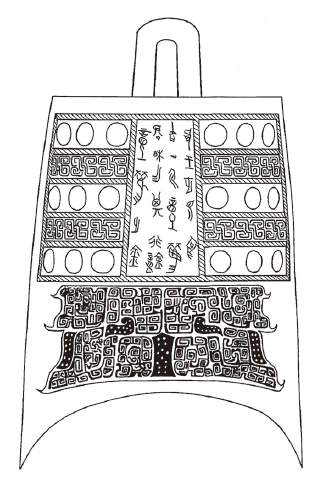

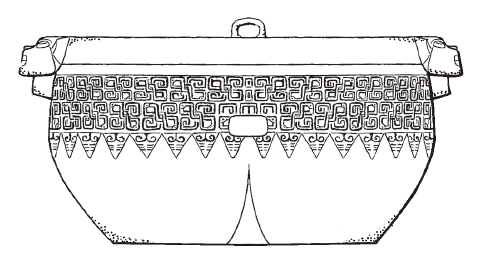

钟离君柏及其谋士一定与楚国以及东北方向其他较小的诸侯国都有联系,因为他墓中的编钟和青铜器是祖先崇拜的重要配备。他的器物箱里有一套九件编钟,上面的铭文说明主人就是钟离君柏。铭文都用优美的汉字刻就,这是中原文字的南方版本,也是周文化渗透的明显标志。然而,这是一个不同的世界。在洛阳以南500多公里的地方,人们熟悉的青铜器是如何出现的?当然,政治和军事的动荡助长了冲突,但也催生了各种和解和效仿。对于钟离君柏来说,编钟应该和编磬搭配。两者都能挂在木架上演奏。这些木架现在已经消失了,只留下了一些漆皮的痕迹。演奏编钟需要敲击钟的外壁:音乐不仅要与活着的人共享,还与出席宴会的祖先和其他灵魂共享。器物箱里还有另两件乐器。一个是小铃,内部有舌,因此可能具有军事用途,适用于当时的冲突背景。更神秘的是一件青铜环,下连一个青铜钮,四面装饰的是跪着的俘虏头像,这些俘虏跪在下方八九厘米见方的青铜板上。这个板的下侧有四个凹槽,它一定是用来支撑一些实质性的东西的,也许是一个鼓。鼓是南方祖先宴会上的主要乐器。安徽舒城的一座春秋墓中出土了一件复杂的鼓座,墓主人为钟离君柏后人。

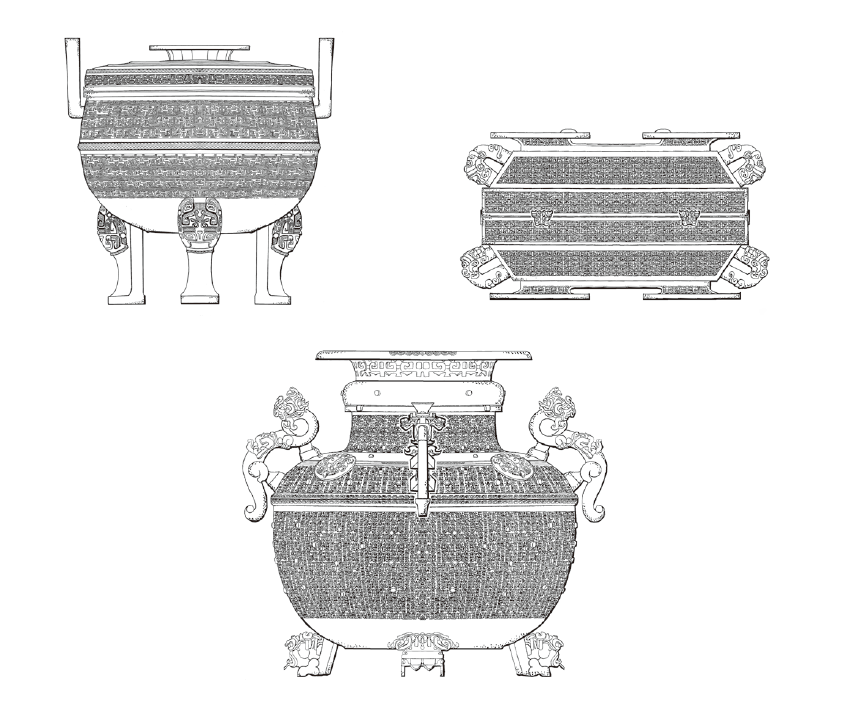

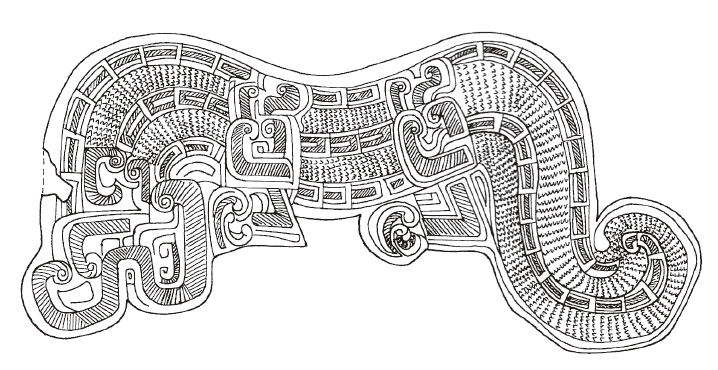

与陵墓的壮观规模相比,器物箱中的青铜器显得格外朴素。它们是从不同的来源搜集的:五件鼎,包含两种新器型,四件簠取代了早期的食器簋,以及两件令人印象深刻的酒器——罍。这两件罍通体装饰细腻的圆形纹饰,肩部有四个龙形附耳,足部则是镂空球状龙形,龙耳造型非同寻常。遍布器表的镂空装饰带增强了罍的视觉效果,这表明人们清楚地了解了礼仪性宴会所需的基本形式,可能是与南北方其他王侯接触的结果。钟离君柏有理由遵循共同的丧葬礼仪,但这看起来并不是他的首要任务。他更专注于发出信号以便与强大邻国结盟。青铜器包括编钟上的所有铭文都与钟离国周边各国的书法风格相似。有些作品甚至可能来自楚国铸造作坊,或者出自在钟离国工作的楚国工匠之手。

一套九件编钟中的第三件,高24.8厘米;铭文并非铸造,而是錾刻,这表明钟离君柏获得了编钟后刻铭

小青铜鼓座,8厘米×9厘米,四面人头像之下为简略的跪坐着的腿

钟离君柏拥有一套五件青铜鼎,其中两件带盖,高37.1厘米;四件簠,高20.8厘米,宽36.8厘米;一对罍,高45.9厘米

钟离国以蚌埠为中心,位于吴和楚两个强大的诸侯国之间。《春秋》和《左传》中有不少关于吴国和楚国的政治信息,但很少提及钟离国的文化环境。钟离国的存在如同昙花一现。《左传》记载了公元前576年在钟离国举行的一次诸侯盟会,这是中原诸国与东南方吴国关系的开始。当时吴(位于今浙江)被视为遥远的南方势力。黄河流域的中原诸国试图通过吸引吴参与斗争来制衡楚国在南方日益强大的势力。直到公元前6世纪,钟离国可能还被视为局外人。《左传》记载,公元前538年,楚国的箴尹宜咎加强了钟离国的防御,以防范吴国。但文中也透露,这一切都是徒劳的,因为20年后,即公元前518年,钟离国为吴王僚所灭。也许钟离国只存在了100多年,因为它只是政治博弈中的一枚棋子。钟离国的短命无疑是当时激烈竞争的一个例证。它的迅速衰落也可能标志着钟离国承担国家仪式功能的时间较短。

《左传》对早期的《春秋》进行了补充,生动地描述了从公元前9世纪开始,国与国之间的战争、说客们无休止的争论以及朝秦暮楚的协定。在处理冲突的过程中,礼仪的作用与战争本身一样重要,这仍然是当时中国地缘政治的一个特征,也是所有国家政治包括地缘政治的一个特征。这些有铭青铜器包括编钟证明,钟离君柏也认识到,加入祖先崇拜体系极具政治价值,至少在表面上是这样的。它对整个中国的约束力,特别是在君柏时期的战争与和平中,后来被孔子总结得很到位:“其为人也孝悌,而好犯上者,鲜矣;不好犯上而好作乱者,未之有也……孝悌也者,其为仁之本与!”在所有社会关系中,论资排辈是最重要的一种。在《左传》中,公元前713年,郑庄公(郑伯)在接管离钟离国不远的南方小国时,作者发表了一通评论,阐述了祖先崇拜与国家间关系组织之间的相互作用:

礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也。

郑伯的征服被视为国家礼制的正当结果。尽管到公元前8世纪,周王的直接管辖权和军事实力大为削弱,但他们仍然享有崇高的礼制尊重,并决定了国家的等级制度。为了在中原正统中获得承认,楚国和钟离国一样,在名义上接受了周礼文化的体系。公元前632年城濮之战后,这一点得到了正式体现。胜利者,即晋国,公开展示了战败一方楚国的俘虏。通过援引周平王时期的礼仪,这场胜利得到了强调。晋王的先祖在公元前8世纪因协助周平王迁都洛邑而获得封赏。周襄王(公元前651-前619年)则表明了当下的晋王一样取得了伟大的成就。然后,以西周时期典型的方式赠送礼物,再次强调了他们先辈的成就和彼此的联盟。和以前一样,在伯时期,尽管有论资排辈的礼制,但礼物也有军事目的:

丁未,献楚俘于王:驷介百乘,徒兵千。郑伯傅王,用平礼也。巳酉,王享醴,命晋侯宥。王命尹氏及王子虎、内史叔兴父策命晋候为侯伯,赐之大辂之服、戎辂之服,彤弓一,彤矢百,玈弓矢千,秬鬯氅一卣,虎贲三百人。曰:“王谓叔父:‘敬服王命,以绥四国,纠逖王慝。’”

人们或许会认为一场重大胜利就足够了。然而,我们在这里看到,仪式也是巩固权威的重要工具。随着晋国君主的权威得到确认,周天子的权威也得到了重申。城濮之战的战报会在周天子名义上的领土范围内广为传播,而献俘仪式更会引起广泛关注。尽管楚国、钟离国和郑国的势力日益壮大,但“士无二王”这种单一统治者的观念仍然占据主导地位。周的礼制结构也影响了当时的宇宙观。日食和地震等自然现象需要通过礼制和政治手段来应对:

夏,六月甲戌朔,日有食之。祝史请所用币。昭子曰:“日有食之,天子不举,伐鼓于社。诸侯用币于社,伐鼓于朝。礼也。”

将天的力量纳入这一仪式体系,标志着统治者作为天子的地位,与天体和自然力量并列,所有这些力量共同构成了一个复杂的关联体系。尽管如此,生活在这种礼制阴影下的诸侯国仍在不断挑战周王室的权威。楚国的统治者藐视对周应有的尊重,甚至在向北扩张到黄河流域时挑起争端。这种矛盾性也体现在墓葬中的器物上,因为礼器在形制、摆放位置和兵器组合等方面与当地习俗相结合。实际上,两种信仰交织,使墓主人拥有双重身份。周的礼仪和文字系统与当地风俗和语言共存,甚至蓬勃发展。因此,只有通过广泛的考古工作才能揭示的文化多样性,是这一政治动荡时期的决定性特征之一。但很多人可能理所当然地认为,一些当地习俗会伴随着周的政治与礼仪言论。但对文字记录的过度依赖已经抹去了方言、歌谣和仪式,如今我们对此所知不多。当文字无法告诉我们完整故事时,钟离君柏的墓葬揭示了他的背景,以及公元前7世纪至前6世纪钟离国被卷入诸侯争霸的序幕。

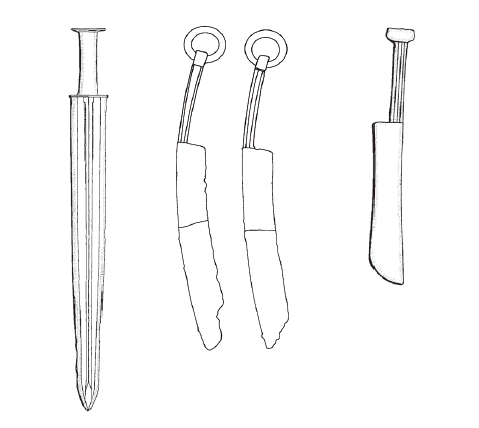

剑和单刃刀是当时广泛传播的地方习俗的很好例证。它们是北方牧民如阿尔赞草原贵族使用的典型武器。钟离君柏的青铜剑放在他的内棺边缘。其横截面显示,这是一种由经验丰富的工匠设计的复杂武器。在剑中央两侧,狭窄的刀刃之间有一根加厚的脊。像草原上的贵族一样,钟离君柏也有两把刀柄上带环的弯刀,这是公元前8世纪中原地区很常见的实用工具,在芮国和玉皇庙也有发现。刀柄上带圆环或方环的刀是欧亚草原的特色。对这些器物的偏好表明,草原上的习俗已经传播到整个中原和南方地区。当地也开发了一种小得多的刀,刀刃与刀柄的夹角更尖锐,钟离君柏10名殉人中的8名有这种刀。其中四副殉人棺中都有一件不寻常的椭圆形小容器,可能是磨刀器,上面有模印的图案。这种由高温陶切割而成的作品也出现在山东省的一座墓葬中,这揭示了一条从安徽经山东通往辽东的传播路线。由于这些刀很小,它们可能是象征性的,有些是在男性贵族的女性配偶的墓中发现的。钟离君柏的殉人中可能也有女性。

钟离君柏的一把青铜剑,长47厘米;两把草原风格的青铜刀,长28.8厘米;8名殉人各有一把较小的青铜刀,图中的这把长13.5厘米

钟离君柏的大部分青铜镞和礼器都放在器物箱中,但也有一些放在他的棺内。和他距离最近的带鞘剑都是草原风格的。钟离国的军队不仅使用了草原风格的刀、剑、镞,也可能吸引了来自北方的战士。钟离君柏的棺内还有一件玉韘,这是弯弓射箭时使用的扳指。玉这种材质表明,这是为了来世与恶灵斗争。与邻近的诸侯国一样,钟离君柏的随葬器物箱内也有马车的迹象:多件车軎、马衔等。但这里应该没有车马殉葬。这个河流密集、湖泊星罗棋布的地区当然不适合养马,所以车马器可能只是用作真车马的象征,也是军事地位的象征。

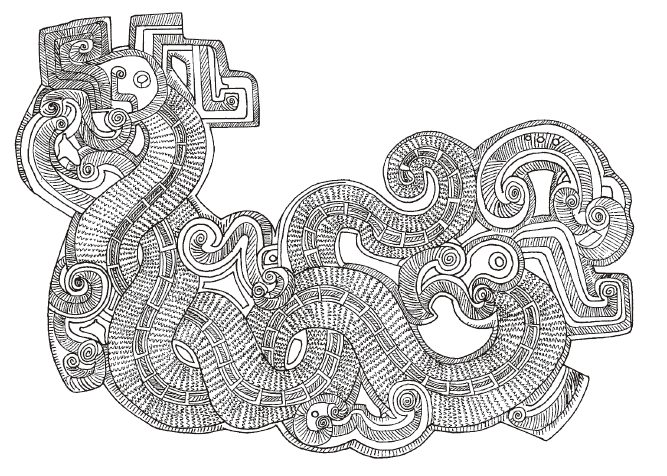

钟离君柏的铠甲只残留几块用金箔装饰的薄青铜碎片。这些碎片看起来不够坚固,无法抵御青铜武器的攻击。它们更多是一种力量的展示或对恶灵的防御。一块饰牌上有扭曲的龙或蛇、猛禽头等形象,这是楚国风格的一个例子,同时它也是从草原风格的带扣衍生而来的,在这里,动物的水上决斗取代了草原典型器物上常见的猛兽捕食鹿或羊的场景。这种装饰被认为是吉祥的。最初从草原传入的铠甲是北方习俗的另一个明显标志,不仅被钟离国,也被楚国的其他盟友使用。如果钟离君柏甚至穿了一套金甲——众所周知,这是最稀有的材料——那景象一定非常惊人。

包金青铜甲饰牌残片,长15.5厘米

他的铠甲上还有虎形装饰,表面闪闪发光。这是对玉皇庙金虎的有力诠释。还有其他当地生产的小型金虎发现于楚国影响范围内的其他墓葬。老虎以凶猛地捕捉和吞噬猎物闻名,肯定也被视为祥瑞之物,因此其图案在青铜甲上使用,以确保给主人带来好运。虎似乎是一种异域时尚的引入,但它没有持续多久。由于黄金对中原贵族的吸引力不如玉石,虎随后在玉器中获得了全新的生命,由于它通常由玉璧上切下来的玉料制成,这在今天分散了人们对其北方来源的注意力。其受欢迎程度如此之高,以至于玉琥被《周礼》列为六器之一。草原上的金虎变成了玉琥,这是北方族群从黄土高原迁徙到定居状态时展现出的共生关系的明显例证。草原的基本文化元素被农耕文明吸收。在我们试图解读钟离君柏圆形墓葬的背景时,虎的形象是关键。

虎形包金青铜甲饰牌残片,长15厘米

一个带有平盖的双腹联体青铜盒与玉皇庙山戎墓中的单环柄杯非常相似。钟离君柏器物箱中的兽骨也清楚地表明了他与北方的联系。玉皇庙山戎墓的兽首葬是草原来世的重要组成部分。晚商和周早期的贵族对动物的态度与草原人群完全不同,他们很务实。动物都是要立即使用的,用于祭祀,用作食材,而不是用于畜牧,也不是来世的伙伴(狗除外)。有时动物腿会被分配给不同的墓葬,但这些是为了在来世食用的。但在钟离国,不仅随葬猪骨,而且随葬那些典型的北方畜群——牛羊,这几乎可以肯定是从其他地方带来的习俗。这座墓葬还配备了当时中国其他任何地方都找不到的彩绘陶罐。它们也是东北地区显眼的彩绘陶悠久传统的一部分。据推测,这些罐子里装着来世的食物。

因此,钟离君柏有双重忠诚:一方面是他的周式礼器,另一方面是北方草原式的武器和铠甲。他采取了祖先崇拜的宴会仪式的策略,并将其作为生前获得楚国军事支持的一种手段。这些仪式也将在他进入来世、成为一位先祖时,为他的后代提供同样的支持。与此同时,他器物箱中的武器在来世对抵御恶灵至关重要。北方族群可以并且确实向中原诸国的东南方向迁移,所以在征战和死后,钟离君柏都保留了这些北方习俗和物质文化。他的随葬品不仅仅是功能性的,器物箱中排列的随葬品也便于我们辨认其双重身份。这也有助于我们摆脱传世文献中描述的楚国刻板印象,如“夷狄”等相关评论。

双腹联体青铜盒,高8.3厘米,宽15.8厘米

钟离君柏墓是一个典型案例,说明他有意识地借鉴邻国的礼仪。墓葬的规模和墓穴的深度让他显得很有竞争力。然而,墓葬奇怪的圆形布局反映了不同的个人风格。他是谁?他来自哪里?圆形墓穴是钟离君柏的重要表达,与周、晋和楚的墓葬迥然不同,那里的墓葬均呈方形,侧壁垂直或呈阶梯状,有二层台、木椁和若干内棺。据我们所知,周墓在这个时候并没有陪葬人员和地上纪念性建筑,他们也不使用封土。“双墩”这个名称告诉我们,这里有两座墓葬,一座是钟离君柏的,另一座属于他的配偶,上面都有封土堆。钟离君柏墓的残存封土堆高约9米,底径约60米,地下墓坑的直径约为20米。对于一个几乎不为人知的小国以及楚国的附庸来说,其国君陵墓有这样的规模尤其令人印象深刻。英国的巨石阵,外圈直径110米,著名的砂岩漂砾内圈(Sarsen Stone Circle)直径33米。双墩墓封土堆设置也是经过周密设计的,陵墓建造者并不仅仅将墓坑中挖出的泥土用于回填。封土和墓坑内的填土均由黄、灰、黑、红和白五色的颗粒土组成。虽然红色、黄色和灰色的土就地取材,但黑色和白色的土来自其他地方,这是有计划和有组织的劳动的结果。

这座陵墓是分阶段建造的,其宏大的规模意味着它是从一开始就计划好的。我们可以想象,第一步一定是画出圆形轮廓,然后向地面以下挖掘8米。从地表看,墓壁侧面向内急剧倾斜。这种坡度的设计可能是为了防止墓坑坍塌。在中国北方,黄土层较深,因此竖直的侧壁也比较稳固。在南方,淤泥沉积通常严重积水,因此墓壁更容易倒塌。土墩下铺设玉璧形垫层所使用的石英一定来自东南方的山脉,可能是为了密封和稳定侧壁。这本身就是一项精心策划的工程,因为有人认为明亮的白色涂层是必不可少的,所以必须开采、运输和磨碎石英岩。

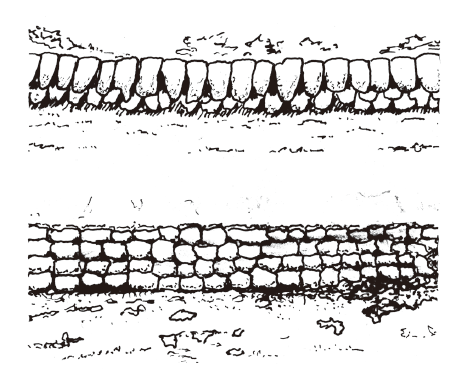

墓坑中所有11副陪葬棺形制都很特别:四角凸出,因此使四边的侧板略微向内弯曲。这可能是为了让人联想起一种在北方、黄土高原甚至更北的蒙古高原的墓葬类型。但是,陪葬棺和钟离君柏的器物箱是怎样被安置到如此深的墓坑里的?很可能是,随着陵墓建造者的挖掘,他们保留了用于移除泥土的坡道。一旦他们把钟离君柏的器物箱和殉葬棺放好,大部分坡道就被移除了,只留下一段从顶部切入墓墙的墓道台阶,穿过二层台,但并不通往墓坑底部。这些阶梯看起来像是施工过程中留下的特征。然而,我们需要检查二层台及其内侧周围的奇怪墙壁,以了解为什么需要阶梯式墓道。二层台很宽敞,相当于略微加宽了墓坑。其内缘有一道墙,这为我们提供了最重要的线索,用于判断这一葬制的起源及其墓主人的身份。这堵墙由尖顶圆体或方体的土坯垒成,土坯上有绳子捆绑的痕迹,当时应该是为了防止它们裂开。土坯的尖端朝向平台,平端朝向墓坑。发掘者称之为“土偶”,即模型或复制品。但这些术语并不能阐明它们的真正含义。这些牙齿状的长条泥块一定是石头的仿制品。从墓穴内部看,这道墙就像是石墙。这标志着墓坑的内部边界,可以防止平台上的人掉进墓坑里。坡道两侧有一些额外的台阶,人们可以由此走向墓坑方向并踏上平台,这里还设有方形转角,以免人滑入下面的空隙。即使墓坑已经被填土填满,这个平台也为参加葬礼的人提供了就近驻足的空间。我们就好像正在见证为这场葬礼所做的精心准备。人们可以走下台阶,来到二层台上,然后沿着平台找到自己的位置。一旦这一阶段的仪式结束,生者就可以离开,墓坑的全部以及二层台的空间就被填土填满。

长15-20厘米的土坯垒砌而成的墙,上为二层台视角,下为墓坑内视角

在回填的过程中,另外两层标记代表了葬仪的下一个阶段。第一层看起来像一种景观设置。当二层台也被填平并形成了一个平坦的表面时,馒头状小土丘排列在墓坑的内缘。所有土丘都是由不同颜色的土逐层精心堆筑而成,与主封土堆类似。在发现土丘的这层填土中,还发现了大量用土坯仿制的小石块,非常逼真。像这些小土丘一样,土坯看起来像是在石材丰富的环境下建造石墓而留下的碎石。但安徽的这一地区没有太多的石材,所以用土坯来代替。小土丘和散落的石块都让人联想到一个完全不同却令人难忘的世界。第二层可以说是石英垫层,与墓坑侧面的白泥涂层相匹配,并将墓坑密封在土墩下方。再上面一层包含了大量磨碎的岩石。沿着墓坑边缘有一圈深色填土带,东侧有一块矩形凸出,仿佛分别对应着墓坑的直径和墓道的方向。填土带围绕着中间的轮辐状遗迹,由深浅不同的五色土构成,虽然略有扰乱,但总体很清晰,看起来有点儿像飞镖靶。这是一种前所未有的、令人费解的标志,它一定传达了一些关于墓葬目的的信息。这些信息是营建者清楚的,而我们不了解。这个圆圈是灵魂可以识别和解释的吗?还是说墓葬的内部是对草原民族所使用的轮辐状图案的再现?俄罗斯图瓦共和国的阿尔赞一号冢、辽东半岛和今天朝鲜半岛的部分地区都有类似的案例。

圆形墓葬在中国古代是一种非常奇特的事物。即使是与中原迥异的族群或诸侯国,如前文提到的宝鸡国,通常也会采用方形墓葬。钟离君柏的圆形墓葬是一个特定行政、礼仪和信仰计划下的产物,它揭示了历史上的非凡时刻,只是现在不为我们所知。当时有人对墓主人的需求有充分的理解。确实,就像以前一样,墓葬的督造者关心葬仪的流程,并有特定的愿景和方法。他们发号施令,让很多劳力在现场工作。这是一项重要的工程规划。由于中国古代地面上保存下来的早期纪念性建筑很少,仅存的一些也多数是夯土,很容易沉积于地表以下,中国古代的建筑技术因此被广泛忽视了。在葬礼结束之后,墓主人的安葬最终完成,但相关的礼仪也没有记录在传世文献中。这座陵墓向我们表明,钟离君柏的先祖最初不太可能来自中原或长江流域。无论钟离君柏和他的族人到底来自哪里,他们都深刻地理解自己的文化。钟离君柏墓不是一时兴起之作,而是精心再现了大型墓葬的石制景观。

钟离君柏与阿尔赞、军都山、蒙古国和南西伯利亚等地共享的草原文化有着遥远的联系。阿尔赞一号冢的中心是一个木棺,周围则是整齐排列的陪葬棺。其他的殉人则按照放射状模式分别埋葬在墓中。这不仅为钟离君柏墓,还为辽东半岛、山东的墓葬甚至洛阳附近的戎人墓提供了原型。然而,人们倾向于将殉葬与商朝的做法联系起来。不过,周并没有沿用殉葬的做法。此时的殉葬是一种全新的发展,由外来者引入,然后在公元前6世纪至前5世纪进一步传到中国南方。

阿尔赞一号冢和二号冢及萨彦岭的其他主要库尔干坟冢都是圆形的。这些墓葬的形制传播到阿尔泰山脉和今天的新疆一带。在阿尔赞二号冢,有三道石墙重复了圆形的形式,最内的一道围绕着中心,包括主墓室。在外层边界内还有更多的陪葬墓和一处马坑。我们现在可以认出钟离君柏的殉人棺和器物箱是在模仿阿尔赞的形式。钟离君柏的墓坑二层台内缘的土坯墙模仿了阿尔赞二号冢最内圈的石墙。在钟离君柏墓,这道土坯墙被小心地连接到墓道上,设有方形转角。这一设计可以说是通往阿尔赞二号冢中心便道的一种替代方案。当哀悼者沿着这条泥路穿越外围边界时,他们可以站在两条弧形的泥土带上,看着墓葬中心周围的石墙,参加葬礼。钟离君柏墓的圆形二层台和这两条弧形地带的功能类似。钟离君柏墓上方填土第一层的小土丘也反映了阿尔赞的习俗,在那里,随着时间的推移,随葬品或祭品被放置在外圈石墙之外。同一山谷中的其他一些坟冢上方散落着石英石,这也让我们联想到钟离君柏墓中的石英垫层和土坯仿制的石块。

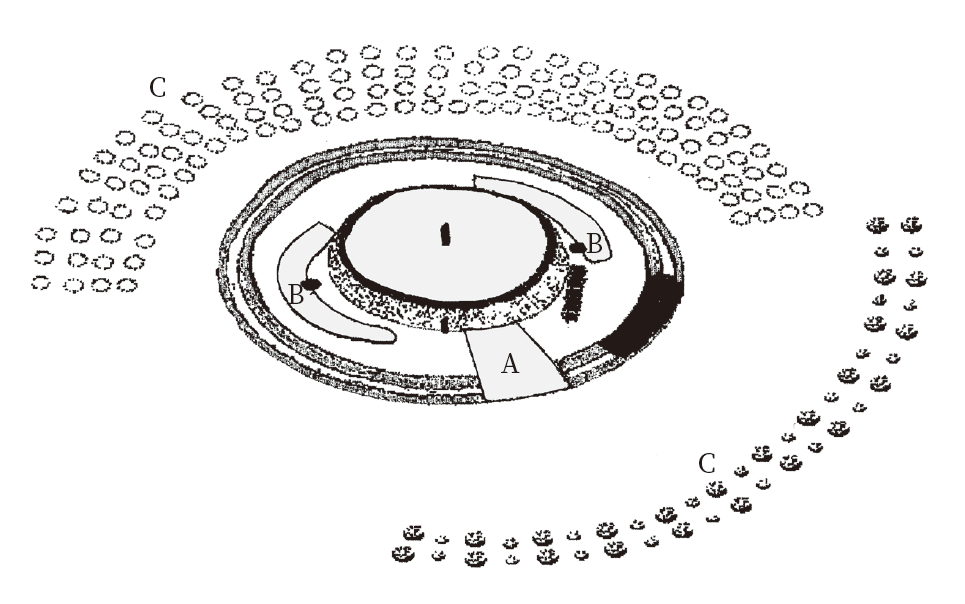

位于西伯利亚的阿尔赞二号冢平面图,展示出葬礼参与者如何进入礼仪空间;A为主墓道,B为供哀悼者站立的泥土带,C表示外围小型陪葬墓和器物坑

安徽似乎离阿尔赞很远。但我们应该把这种飞跃视为一种文化感染(cultural contagion),至少从公元前8世纪开始,它就从北方逐渐传播开来。据《左传》记载,公元前721年,山戎寻求与鲁国缔结正式盟约。公元前666年,晋献公纳了两个戎人女子,这可能带来了与北方习俗的更多接触。51公元前569年,戎与晋(我们知道晋国能接触北方文化)就盟约的内容进行了谈判:

无终子嘉父使孟乐如晋,因魏庄子纳虎豹之皮,以请和诸戎。

起初,晋国的统治者不愿意考虑这一方案,但经过长时间的讨论,他们被说服了,得出了以下结论:

和戎有五利焉:戎狄荐居,贵货易土,土可贾焉,一也;边鄙不耸,民狎其野,穑人成功,二也;戎狄事晋,四邻振动,诸侯威怀,三也;以德绥戎,师徒不勤,甲兵不顿,四也;鉴于后羿,而用德度,远至迩安,五也。

其他被编年史家称为“夷”的族群,毫无疑问是由若干不同的群体组成的,并通常与“戎”结盟。今天的历史学家和考古学家认为,东夷占据了东海岸的一部分,而淮夷则被认为位于钟离国所在的淮河流域。在近百年来搜集的大量青铜器铭文条目中,只有约50条描述了周王朝早期的军事活动,其中许多提到了夷、淮夷以及戎。例如,在公元前10世纪后期,淮夷从南方向洛邑发动了一场大规模进攻,并推进到了离周都约150公里的地方。一位名叫伯冬的军事将领在㝬地击退淮戎,并将战争的胜利记录在了为纪念其已故母亲所铸造的青铜簋上:

获馘百,执讯二夫,俘戎兵:盾、矛、戈、弓、箙、矢、裨、胄,凡百又卅又五。捋戎俘人百又十又四人。

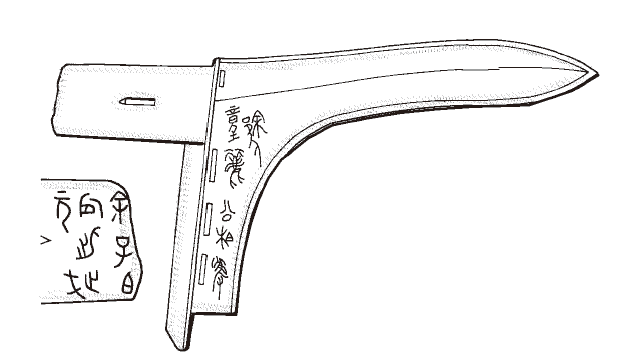

尽管像往常一样,这些文字内容都与周的成功有关,但这并不意味着他们总是胜利的一方。这条铭文信息也值得认真研究。这一事件将兵器和俘虏带入了敌对势力之间的交流中。在钟离国东北方向的今山东境内,我们在一座东夷墓中发现了一把带柄青铜斧,这可以说是草原青铜斧的一个不同版本。更直接的是,钟离国北方的徐国,有一把戟落入了钟离君柏的手中,并被重新刻字,最终被埋葬在他的墓葬中。公元前541年,在《左传》记载的一次盟会上,徐国仍然存在。因此,战争既传播了器物也传播了思想,包括武器、青铜容器和丧葬习俗。战争中缴获的武器和捕获的俘虏为钟离国这样强大的国家提供了宝贵的资源和信息。也许,由于不断的冲突,钟离君柏带着他的铜戟和战车向南迁徙。战车是在公元前11世纪从黄土高原传入的,车战已经成为具有周特色的战争形式。

钟离君柏来自徐国的戟,上有两段铭文,长20厘米

军事上的成功似乎巩固了钟离君柏在蚌埠一带的地位,并让他获得了大量的劳动力,最有可能的是刑徒,用来营建墓葬。圆形墓坑表明,他和他同时代的人想要且能够在当时的政治和礼仪范畴内庆祝他们的胜利。宏伟的钟离君柏墓模仿了遥远北方的石墓,那里也是他们的故土。

一些葬在山东省东部的东夷贵族墓同样有巨大的封土堆,墓穴中也有很多殉人棺,他们还通过使用青铜器包括编钟和武器来仿效周的传统。南方一些其他族群通过在青铜器铭文中写下自己宗族名称的方式,确立了自己的新地位。因此,包括夷在内的东方人利用中央权力的衰弱,建立了一些小政权,暗中挑战周的权威。看起来钟离君柏很可能属于这个复杂群体中的一员。我们现在可以将他的陵墓视为中原地区和东部沿海广阔历史背景的一个缩影。虽然古代史家记载了一些小规模冲突,并因生活方式而诋毁游牧族群,但不可否认的是,广泛的交融正在进行中,这是中国古代历史上的一个重要阶段。钟离君柏的圆形陵墓是一种更宏大的历史现象的缩影,其根源在于草原地带。频繁的小规模冲突促使更多北方人南下,以寻找财富和牧场。在这些交锋中,当地首领逐渐积累了权力和财富,也能够将北方传统与周朝礼制相结合,并以这样的方式为来世做准备。

我们可能永远不会知道钟离君柏到底来自何方,但我们知道他一定很有影响力。有成百上千劳力被征调来修筑他的墓葬,并在其上设置一个五色土组成的巨大封土堆。由于钟离君柏几乎肯定也下令建造他配偶的墓葬,这就使所需的人力增加了一倍。这些都是经过严格规划和完美执行的重大工程。这些劳力需要大规模的水稻种植来养活。因此,钟离君柏是一位拥有大量追随者的人。这座墓葬设备齐全,但并不奢华。虽然他有一些风格类似于楚国或其他诸侯国的礼器,但钟离君柏并没有照搬他们的信仰和惯例。拥有武器、车辆配件和铠甲,钟离君柏无疑是东方各族群中的军事领袖。楚国决定将钟离国拉入自己的联盟,这进一步表明该诸侯国拥有强大的军队。同时,钟离君柏保留并展示了自己的传统。他在周朝权力的仪式框架内享有很高的地位,但同时也愿意甚至渴望展示自己的出身。

钟离君柏墓在当时非常独特,在历史长河中的地位也是如此。圆形陵墓只被两代钟离国君使用,然后在第三代就被更符合主流要求的方形陵墓取代。在接下来的几百年间,齐国控制了通常被认为是东夷占领的东部地区。齐国国君的墓葬拥有很深的方形墓穴、阶梯式墓壁,上方有巨大的封土堆。墓主人往往被陪葬棺整齐环绕,这种葬制和钟离君柏墓类似,但更精巧复杂。随后,齐国国君墓又常有石材保护。齐国采用了北方的丧葬习俗,并已成为当时最强大的诸侯国之一。

(本文摘自杰西卡·罗森著《厚土无疆:十二座墓葬中的古代中国》,李晨、陈北辰译,中信出版集团,2025年9月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)