随着电视剧《生万物》的热播,该剧的原著小说《缱绻与决绝》以及小说的作者赵德发也被大众关注。

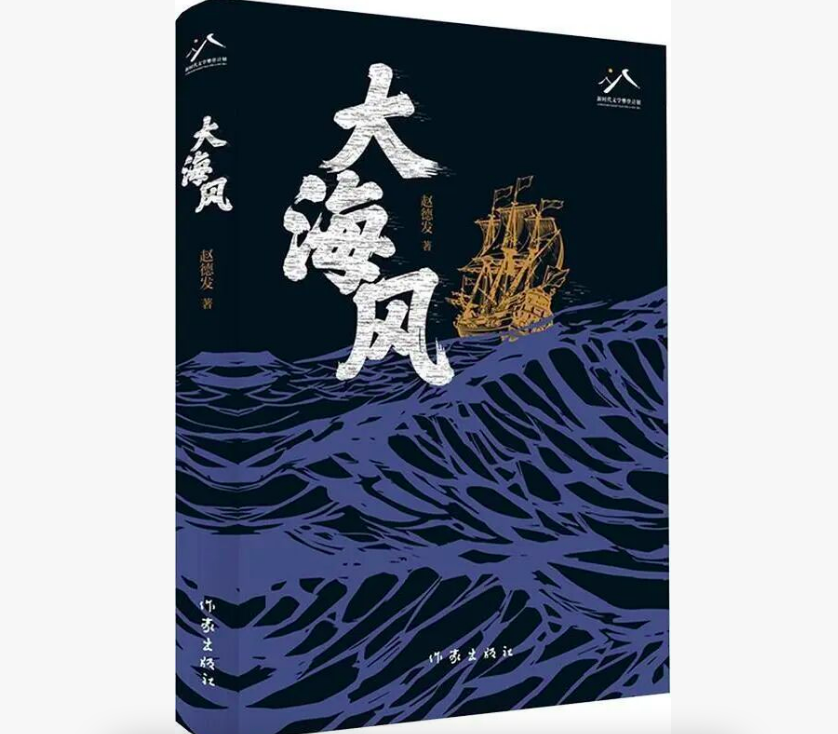

在《缱绻与决绝》中,赵德发以土地变迁为脉络,将农民求生存、求发展的艰难历程娓娓道来,讲述20世纪上半叶鲁南农村地区宁、封、费三家两代人农村生活的年代故事。近日,赵德发推出新书《大海风》,这一次他将叙述的视角从土地转向辽阔的海洋,小说以1906年至1937年的中国沿海为背景,讲述了渔民邢昭衍历经磨难,立志实业救国,最终在日军侵华时毅然沉船阻敌的故事。

回顾赵德发的创作,《缱绻与决绝》和《君子梦》、《青烟或白雾》构成其最具代表性的“农民三部曲”,这三部作品的核心是展现中国农民与土地之间复杂、深厚且充满矛盾的情感关系。如同“缱绻与决绝”这一名字所暗示的:农民对土地既有缠绵不舍的依恋,又有不得不割舍的决绝。

《缱绻与决绝》改编的电视剧《生万物》

尽管以乡土文学闻名,但赵德发的创作视野并未局限于此。他后来的作品如《人类世》关注全球化和人类世背景下的文化冲突,《经山海》则描绘了新时代的乡村振兴图景,此外,他还有纪实文学作品《1970年代:我的乡村教师生涯》、《黄海传》等。

《大海风》的写作与赵德发的个人经历密切相关,他在日照居住三十多年,并在日照市第一养殖总场挂职大半年,深入港口、渔村,积累了大量素材,还阅读了众多海洋文学经典和专业书籍,对渔业史、航运史进行了深入研究,这些都反映在他的小说中:

《大海风》中融入了大量鲜活的海洋风情与民俗的特写,比如新船“义兴号”下水时,邢昭衍将船模放到龙王庙妈祖娘娘面前祈求护佑;“义兴号”第一次载客远行,船老大望天晌在海面上“烧水皮子纸”;每年正月初五的“上杠”祭海仪式等等。这些细节超越了单纯的科普性介绍,再现了那个时期渔民与大海共生的日常生活和精神世界,使小说充满了浓郁的生活气息和地域文化特色。

《大海风》有着极为悲壮的高潮段落:在日军即将侵占青岛前,为了避免自己的船队资敌,并延缓日军军舰的进犯,邢昭衍做出了一个痛苦而决绝的决定——将自己亲手创建的船队沉入海底。

《长篇小说选刊》主编宋嵩认为,《大海风》以海军细节书写屈辱史,如大沽口事件、德舰击沉日舰等,呼应当下海军发展,此外也呈现胶东民间文化,如扣鸟、海人传说等,并保留清末金融、铁路等珍贵历史细节。人物姓氏亦具地域特色,这样小说具有独特的历史价值。

《文艺报》原总编辑梁鸿鹰谈道,赵德发将海洋从地理背景提升为深刻的生存哲学符号,探讨了传统与现代的博弈与共生。主人公的成长轨迹,是近代国人寻求出路的缩影,他身上融合了海洋智慧与西方理性,最终成为知行合一的实践者。

暨南大学文学院教授张丽军谈道,从《通腿儿》到《农民三部曲》,再到《经山海》《大海风》,赵德发完成从乡土到海洋文学的跨越。《大海风》塑造了邢昭衍这一中国民营航运实业家新形象,通过主人公从书生到实业家、抗日英雄的转变,以祖先、卫礼贤、张謇为精神引领,为构建黄渤海文学地理空间提供了新经验。

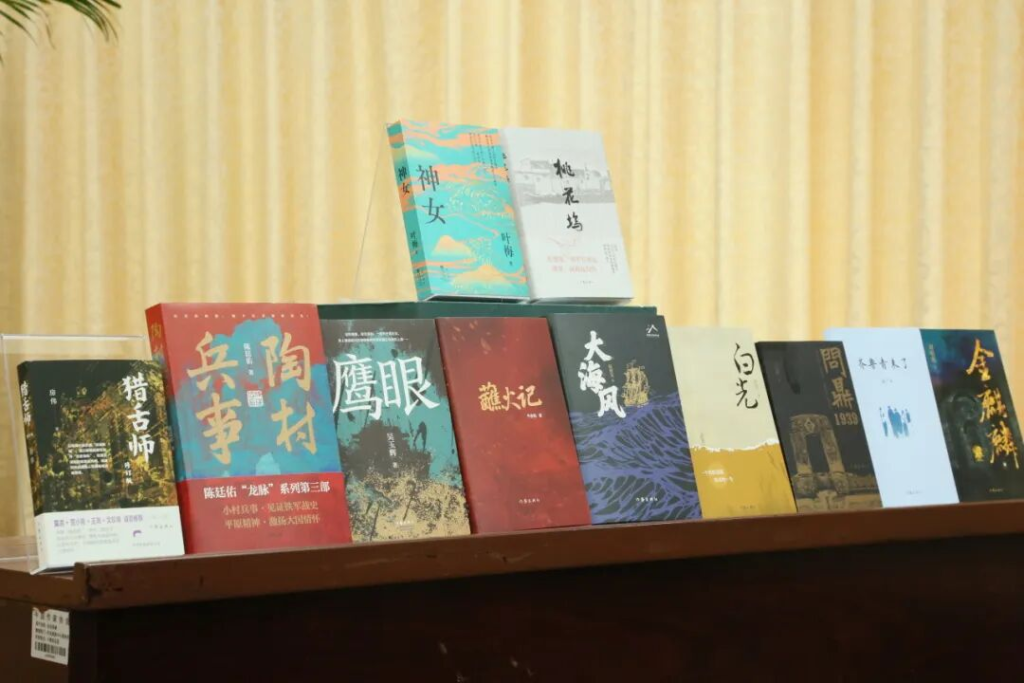

《大海风》也作家出版社纪念抗战胜利80周年重点图书之一,目前,作家出版社已出版的该系列11种图书有赵德发的《大海风》、叶梅的《神女》、王尧的《桃花坞》、吴玉辉的《鹰眼》、牛余和的《蘸火记》、房伟的《猎舌师》、余耕的《问鼎1939》、陈廷佑的《陶村兵事》、刘明琪的《金麒麟》、葛宁的《齐鲁青未了》、邢庆杰的《白光》。

近期即将出版的15个选题是管朝涛的《他们——纪念抗战胜利八十周年老兵走访手记》、赵本夫的《野湖之魅》、葛水平的《和平》、周梅森的《天下大势》、叶莹的《纸娃娃》、袁帅的《潜渊》、吴楠等集体创作的《八千里路云和月》、郭扶庚的《梅樱镇》、陈培元的《劲旅——“沙家浜部队”纪实》、缪小宁的《百旅之杰:新四军闽东老六团征战史》、赵允芳的《万物安生》、九歌的《湘水悠悠》、吕建华的《杭州湾涛声》、杨志鹏的《大潮生》、申维的《红色天轨》。

值这些作品推出,作家出版社也就纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文学创作这一主题举办了研讨会。

与会学者认为,在传承历史记忆、弘扬伟大抗战精神方面,文学一直发挥着独特的、不可替代的作用。抗战题材文学作品承担着传承民族精神的重大使命,是中华民族不可或缺的精神宝库。中国的抗战题材文学作品与抗日战争几乎同步诞生,从抗战时期不同群体、不同风格的战时书写到新中国成立后的红色文学经典,再到今天的多元化题材创作,抗战文学始终与民族救亡与国家发展进程相伴相随。