早在上世纪80年代即曾以《三个和尚》与戏曲人物画蜚声艺坛的韩羽先生已95岁。近日,河北教育出版社新出版了韩羽的《杂文杂画集》,收录其大量新近撰写的文章与画记,或怀人,或记画。韩羽在后记中透露,他走上了绘画创作的道路,是缘于当年《文汇报》所刊《小二黑结婚》连环画的启蒙。澎湃新闻特选刊书中的后记与《怀念方成》。

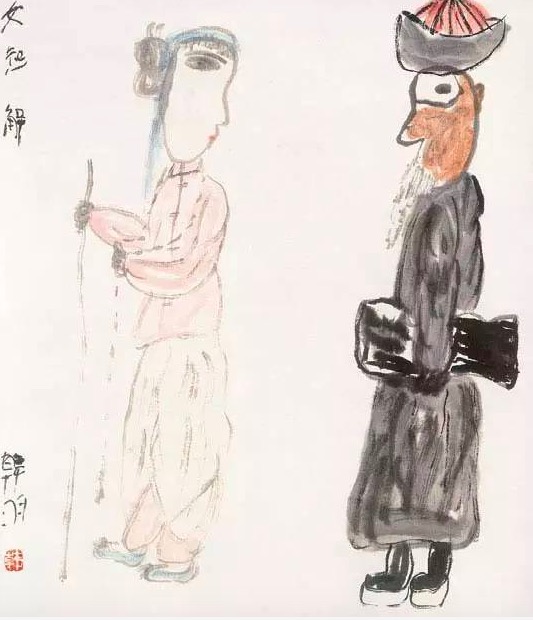

韩羽戏曲人物画

《小二黑结婚》连环画的启蒙

我作画,杂乱无章,有的说是国画,有的说是漫画,姑名之曰“杂画”。我写书,喜欢自己设计封面,自己打扮自己,不亦乐乎?

是在20世纪70年代后期,闲暇无聊,想起《西游记》,将唐僧师徒、神佛魔怪画在三合板上,再用弓锯锯下来,涂上颜色,上透明漆......给小儿子铁球做了一套玩物。小儿子已没了多年了,瞅着玩物,心里忽的空了半截。

《门插关儿,也可入画》一文,是专为《小二黑结婚》连环画中的一个门插关而写。该连环画的作者是漫画大家米谷,提到米谷,且抄录拙作《信马由缰》书中的一段:

“一提起画儿,就会想起自己家及左邻右舍的门帘上、炕围子上的‘喜鹊登梅’‘鲤鱼戏莲’......

就会想起年画,那新鲜三五个月就褪了色的‘猴抢草帽’‘麒麟送子’......

就会想起庙里的壁画‘水漫金山’‘八仙过海’‘唐僧取经’‘太公封神’.....

就会想起一本没头少尾的画谱上的钟馗嫁妹小鬼放炮仗。就会想起烟草公司月份牌上的露着胳膊大腿的洋打扮的女子。婶子大嫂们一瞅,就‘呸’的一声:不害臊!

到了大众教育馆,整天价照着描摹的不是‘山姆大叔’就是‘约翰牛’,再不就是‘膏药蒋’。阅览室里读报的群众说这是宣传画。想想也是,这个只能贴在阅览室里或画在大街的墙上,没见谁贴在自己的床头上。

还有什么?想不起来了。

上海解放了,偏僻的鲁西北的临清也能看到《文汇报》了。现在说起来仍对它感激不已。没有它,怎能看得到《小二黑结婚》。这是米谷根据赵树理的小说编绘成的连环画。记得当时翻开《文汇报》时,惊奇地发了声喊:天底下竟有这样的画儿哩!是活生生的庄稼人,而且似曾相识。拿着皇历的二诸葛活像是我街上的五大爷,连犟劲都像。瞅着瞅着,忽地想起来人们说五大爷的一句话:‘犟劲一上来,叨住屎橛子不撒嘴。’坐在炕沿上的于福,多么像袁庄的亲戚。我家那亲戚不也老实得‘三脚都踹不出一个屁来’!那神婆子不就是北关里的我妹妹的干娘?

米谷绘《小二黑结婚》

还有那土炕、那锅台盆碗、那油灯盏、那碾棚、那鸡窝、那驴那猪、那柴火垛、那纺线车子......似乎还闻到了那土坯味、牛粪味、烟熏火燎味。嘿,又回到了老家了!”

就是这《小二黑结婚》连环画,使我这“井中之蛙”大开眼界,天外有天。那些看腻了的“麒麟送子”“五子登科”,相比之下,黯然失色,日月出而爝火熄了。

跃跃欲试,心慕手追,我走上了绘画创作的道路,是缘于《小二黑结婚》连环画的启蒙,也因而与其有了深厚的感情。数十年来,朝夕相伴,每逢闲暇,辄从书橱中取出,把玩品赏,如与老友晤面。虽一薄薄画册,贼无空过,开卷有益,总有所获,有宝可淘。

最近又淘到了这个门插关儿,令我惊佩的是,米谷老前辈早在76年前就以自己的绘画向我们提示了什么是“绘画语言”,什么是“传神阿堵”。这个“门插关儿”不就是传神之所在?不就是于福的爹的封建顽固心态的“形象化”?诗有诗眼,画有画眼,这个“门插关儿”不就是画的“画眼”?温故而知新,能不欣欣然而为之文?

韩羽《西游记》玩具造型

纪念方成

1955年春节过后,我被派往涿鹿县参加戏曲观摩会演。途经北京,带了一幅漫画草图,顺便往《人民日报》投稿。当时一些重量级漫画家都集中在人民日报社,诸如华君武、沈同衡、方成、英韬、苗地……漫画稿只做稍许修改就一致通过了,并要我在编辑部勾好墨线。方成让出他的办公桌说:“你画,我给你研墨。”那年我25岁,到现在已是63个年头了。

方成与韩羽在年轻时

方成大我12岁,无论年龄阅历,或是学识修养,都是我的老师辈,恭谨之,崇仰之。可我从没称呼过“老师”二字,我总觉得这有点“攀亲、套近乎”,何况他从未把我视之为“学生”,比如首次相识,就替我研墨。当时的惯常称呼是“同志”,我们彼此均以“同志”相呼。呼来呼去,为了增添点热乎劲,我改口呼为“方成老哥”,他也应势而转化,不再“同志”了,改为“小韩”。

行文至此,我又得改口了,应呼为“方公”或“方老”。他已是百岁老人了,说句文辞,是“寿登期颐”。我也年近90了。因了岁数和其他原因,近些年见面少了,只能在回忆中搜索他的言谈举止、一颦一笑了。有时想着想着兴奋了,拿起电话听筒“向老前辈问候”,拿起又放下了,怏然若丧,他耳朵聋。

方成漫画

2018年8月初,河北美术出版社相约,邀我参加在北京举办的国际图书博览会,因为他们社里有我的出版物参加了展览。我心想,借参加此盛会顺便看望方成老哥,一举两得,何乐而不为。岂料临动身前,忽听朋友传来消息,说是方老病危住院了。去他家是不成了,可他住的是哪家医院呀?心中惴惴了,真切地感到“见一面少一面”了。更挠心的是,一问司机,方知我们虽然是去北京,可却是六环路上的顺义,我们的车根本进不了三环路以内。老天爷,可咋办?

进了北京大学路,旁边老伴儿的手机响了。待了一会儿,她小声说:“方老,今天早晨去世了……”我听了,却出乎意外的平静,轻轻地嘘出一口长气,似乎轻松了许多。我自己都惊讶起来,这是怎么了,是否我的脑子出了毛病?

现在方始明白了一点点,这大概是一种心理现象。比如“生”与“死”,年轻人根本没心思想这个。可是随着年龄增长,尤其进入老年,不可能不面对这个问题了,而且也必然地牵连上与自己休戚相关的亲朋好友一起来面对。人们谁都明白,都要“仙逝”,都要“作古”,可又都一厢情愿地为自己、为别人幻想着尽量拖长与“仙逝”“作古”之间的时间距离。这是大自然的规律,人力有何与焉,可偏偏知其不可为而为之,为那徒劳的期盼而整天价提心吊胆一惊一乍。直到有一天,到了不愿看到的那一刹那,看到了大自然的无情真相,才死心塌地地从一厢情愿中解脱出来。似此,能不嘘出一口长气。

天若有情欤?天地不仁欤?人生无常,从此再也见不到方老了。昊天苍苍,两眼茫茫,大哀默默。

方成是漫画大家,对其讽刺艺术之成就,我只能作子贡“夫子之墙数仞”之叹。可以这么说,在中国漫画史上定有他一重要席位。承前启后,后人有可能越过他,绝不可能绕开他。他一生画出了多少漫画作品,难以统计,也无法统计。就其作品所蕴含的智慧与幽默,不只影响着当代画家,且惠及后代,像这类情况,谁又能统计得出来。

不仅此也,为他的画名所掩盖了的,是系统地出版介绍世界各国的漫画大师的作品,诸如阿尔贝·迪布、卜劳恩、雅各布生、兰格仑、威廉·布什、皮特斯脱鲁普、莫尔迪略、索格罗等,悉心搜求,集腋成裘,所费精力,所耗财力,借他山之石,嘉惠后学,在当代艺坛,又有谁能出其右。

这一切一切,是他的一句话换来的。他无数次地说过,我也无数次地笑过,这句话就是“我忙得连生病的工夫都没有”。

就是这句话,铸造了他的既坎坷又充实的一生,对人民美术事业的贡献令人铭刻于心的一生。

“著在简册”“口碑载道”,最通俗的说法是“活在人们的心中”。对这类的话,我以前很少想过,现在细想,的确如此,只有“活在人们的心中”,才能算是真正地活着。古人早就对此言之凿凿,且拍来欧阳修《祭石曼卿文》一读:

“其同乎万物生死,而复归于无物者,暂聚之形;不与万物共尽,而卓然其不朽者,后世之名。”

韩羽《杂文杂画集》