位于德国首都柏林的柏林画廊(Berlinische Galerie Museum für Moderne Kunst),作为柏林国家博物馆体系下的重要美术馆,专注于收藏19世纪中后期至20世纪末的德国现代艺术珍品。近日,记者探访了该馆举办的最新艺术大展“自我的演出:玛尔塔·费茨摄影展”,并对柏林画廊馆长托马斯·科勒(Thomas Köhler)进行了独家专访。

展览中,那些距今已有百年历史的胶片摄影作品,宛如尘封的宝藏般令人惊喜。微小的胶片尺寸,泛黄的黑白影像,将观者瞬间带回那个风云变幻的魏玛共和国时代的柏林,开启一段奇妙的时光之旅。

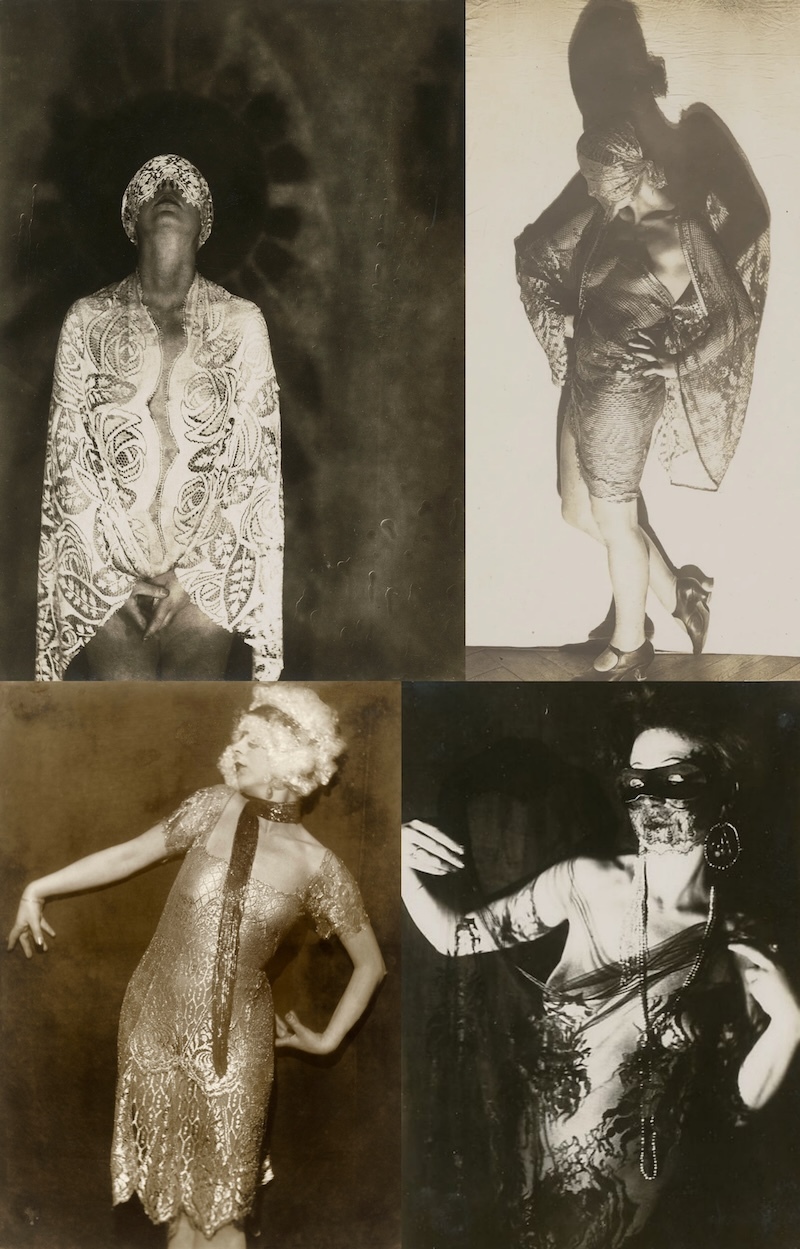

费茨,《无题》,1927年 图 Berlinische Galerie

今年正值柏林画廊成立50周年,“费茨摄影展”作为馆庆系列纪念展的重头戏,旨在通过重新发掘这位曾被历史遗忘的艺术家,进一步丰富和完善德国现代摄影的历史图谱。尽管是一个世纪前的创作,费茨的摄影作品却展现出惊人的前瞻性与现代感。如今流行的自拍文化、角色扮演(Cosplay)、时尚大片的拍摄手法、以及创意扮装和借位摆拍等技巧,早在百年前就已被这位德国女摄影师娴熟运用。其作品中精妙的构图构思与大胆的艺术巧思,即便在数码技术高度发达、快门速度日新月异的今天,依然散发着难以超越的艺术魅力。

然而,令人扼腕的是,这位天才女艺术家的摄影生涯在她32岁时戛然而止。在随后长达60年的漫长岁月里,这位本应闪耀艺术史的摄影师,却只能以“美术老师”的身份默默耕耘,并因参与慈善事业而获得“德国好人”的平凡称谓。纳粹的独裁统治与残酷的战争,并非仅仅是史书上冰冷的文字,而是实实在在压垮费茨艺术生命的沉重枷锁。她被无情埋没的卓越才华,正是德国艺术史上一段悲壮篇章的缩影:许多杰出的艺术未能绽放光彩,并非因其不够优秀,而是被历史的阴霾与民族的悲剧所笼罩;有时,恰恰因为其过于美好,反而更容易被黑暗的魔掌所摧毁。但历史的玄妙之处也正在于它的无常:正是这种无常,使得费茨的摄影作品一度被掩埋;也多亏了这种无常,她的作品才得以奇迹般地重现人间,为德国艺术的传承带来了新的希望。

魏玛德国影像:私人内省与社会洞察

七月的一个雨天,记者来到了位于柏林克罗伊茨贝格区(Kreuzberg)的柏林画廊。35年前,这里还是被柏林墙环绕的“西柏林”一部分,如今已成为柏林最具活力的文化艺术街区之一。柏林画廊于1975年在此诞生。

展览现场 图 Berlinische Galerie

当被问及为何专注收藏现代艺术时,馆长托马斯·科勒幽默地表示:“我们的展览空间有限,实在容纳不下更多当代艺术品。”事实上,19世纪中下旬至20世纪末的这150年,正是德国历史上最为波澜壮阔、社会变革最为剧烈的关键时期,其间发生的历史事件对德国乃至世界都产生了深远影响。

希尔斯多夫(Jacob Hilsdorf)为新艺术运动代表慕特修斯(Anna-Muthesius)拍的肖像照,1911年 图 Berlinische Galerie

“请不要被建筑的外观所误导,”托马斯馆长补充道。与许多以宏伟建筑闻名的美术馆不同,柏林画廊的外观显得朴素而低调,彰显着典型的德国实用主义风格。“我们的空间或许并不完美,但这种不完美恰恰是我们的优势,”托马斯强调,“我们致力于在有限的物理空间内,诠释艺术无限的可能性。”

正如德国人一贯的严谨作风,馆长的这番话在记者参观《费茨摄影展》时得到了充分印证。德国艺术似乎向来不热衷于表面的浮夸宣传,而是将最核心、最精华的部分蕴含其中,凭借其绝美的内在魅力自然吸引观者驻足。在以莫兰迪色系为主调的展览空间里,那些距今百年的胶片摄影作品带给记者“发掘宝藏”般的惊喜体验。微小的胶片之上,泛黄的黑白影像引领观者步入一个前所未见的奇妙世界——魏玛共和国时期的柏林风情。

费茨,《自拍照》,1927年 图 Berlinische Galerie

“这是否让你想起了辛迪·舍曼?”托马斯馆长问道。记者认为,或许顺序应该颠倒过来,是辛迪·舍曼(Cindy Sherman)的作品让人联想到了德国早期的摄影探索。素有“最贵摄影师”之称的美国艺术家舍曼,常被误认为是自拍艺术的鼻祖——这无疑是当代艺术对艺术史的一种误读。由于费茨等早期摄影师的贡献长期被埋没,公众才会误以为自拍是近现代的产物。在当今这个名气与价格主导的艺术市场中,人们很容易将“最贵”与“鼻祖”混为一谈。

尽管未曾在著名的包豪斯(Bauhaus)学校求学,费茨的作品却洋溢着浓郁的包豪斯精神。1901年,费茨出生于现今波兰境内,曾在柏林装饰艺术博物馆学习设计,后又在Lutz Kloss的摄影工作室深造。1927年,26岁的单身女性费茨在柏林勇敢地开设了属于自己的摄影工作室。在那个动荡不安却又充满活力的柏林“黄金二十年代”(Goldene Zwanziger),她创作了一系列融合自我扮演、人体、舞蹈与实验元素的摄影作品集,身兼摄影师、导演与模特多重角色。

费茨与哈尔克,《自拍像》,1927年 图 Berlinische Galerie

费茨自信地驾驭着手中的相机,以幽默与讽刺的手法刻画了魏玛共和国时期女性的多样形象,有力地颠覆了传统女性角色的刻板印象。她与摄影师海因茨·哈杰克·哈尔克(Heinz Hajek Halke)合作,巧妙运用失真、双重曝光和阴影效果,将面具、戏剧化姿势与怪诞元素融为一体,深刻反映了当时社会的孤独、酗酒等问题,形成了独具特色的社会现实主义摄影风格,为观者洞察魏玛共和国的社会百态提供了珍贵的视觉文献。

费茨的前卫创作,最终也为她带来了类似包豪斯艺术家的命运:被纳粹政权封禁。“纳粹上台后,她的摄影作品被贴上‘堕落艺术’的标签,禁止公开展出。这对一位摄影师而言是致命的打击,从此她再也没有涉足商业摄影领域。”托马斯馆长介绍道。《费茨摄影展》中令人叹为观止的摄影作品,大多定格在1927年前后。1943年,费茨的工作室在战火中不幸被毁,幸存的作品寥寥无几。

费茨,《罂粟花》(Mohn),水彩,1942年 图 Berlinische Galerie

32岁之后的费茨又经历了怎样的人生?托马斯馆长带领记者来到摄影展的最后一个展厅,揭晓了答案:“她转行成为了一名水彩画老师。”凝视着满墙的水彩作品,记者仿佛置身于一个由大丽花、百合、玫瑰、兰花和罂粟等花卉构成的植物园。费茨在生命的后60年中创作了约6000幅水彩画,这些作品如同植物学标本般散发着古典主义的优雅光泽,与她大胆前卫的摄影风格截然不同,几乎让人难以相信出自同一人之手。画中的植物是如此“听话”,宛如温顺的“良民”,默默绽放,毫无怨言。

面对生活的沉重打击,选择向现实低头,做一个安稳度日的“趋炎附势者”,或许是许多人的选择。但这种假设无疑是对费茨的低估。当记者走近这些水彩画时,才发现植物其实是她新的“人体模特”,它们的姿态比人类更具灵活的美感。费茨的人体摄影作品中,人体线条往往带有植物根茎般的蜿蜒感,服装的褶皱被拍摄得如同绽放的花瓣,面料之下的人体轮廓若隐若现。在无法继续摄影创作的岁月里,费茨从植物世界中找到了新的艺术寄托。

柏林1920:伪装、模仿与早期Cosplay影像

魏玛德国指的是1918年第一次世界大战结束至1933年纳粹上台之间的15年,这是一个夹在两次世界大战之间的特殊历史时期。当时的德国社会犯罪率攀升,社会秩序动荡,光怪陆离的现象层出不穷。正如茨威格在《昨日的世界》中所描述:“一切价值观都发生了动摇,不仅物质层面,连国家法令也受到嘲弄,没有一种道德规范能够得到普遍尊重。柏林,俨然成了世界的巴比伦。”

舞厅(Kabarett)文化在魏玛德国盛极一时,成为人们在战争创伤后寻求慰藉的重要场所。作家克劳斯·曼(Klaus Mann)在《转折点》中曾这样描绘:“德国首都在呼喊,我就是巴比伦,是这座城市的怪物,拥有世界上最喧闹、最罪恶的夜生活。千万不要错过这场无与伦比的演出,这是普鲁士节奏下的索多玛与蛾摩拉,柏林充斥着美艳的腐化。”

1920年代柏林舞厅

费茨,《舞者》 图 Berlinische Galerie

Kabarett歌舞是魏玛德国最具代表性的娱乐形式之一,其显著特点是尖锐的政治讽刺和黑色幽默,作品往往聚焦严肃的政治社会议题,通过愤世嫉俗的讽刺手法对社会现实进行批判。

费茨的人体摄影作品深受柏林舞厅文化的影响,尤其是前卫现代舞的发展。1925年,黑人舞者约瑟芬·贝克(Joseph Baker)在柏林的香蕉舞表演曾引发轰动,这也对费茨的创作产生了一定影响。她的舞台表演摄影作品,特别注重捕捉舞者的服饰细节与身体动态,不仅定格了舞者富有表现力的姿势,也生动记录了当时的服饰潮流与造型风格。

费茨自拍像,1927年 图 Berlinische Galerie

通过身着拜占庭风格的服饰,费茨进行角色扮演和模仿,成为早期探索Cosplay摄影的先驱之一。她巧妙地将白色蕾丝镂空元素与斑驳的光影效果相结合,营造出独特的视觉影像。她时而穿着查尔斯顿舞裙,时而身着迷人的晚礼服,搭配标志性的竖波波头或各式假发,用半透明的面纱将面庞神秘地遮掩,五官在面纱与光影的交织下若隐若现。通过这些精心构思的照片,费茨深入探索了隐藏与暴露、伪装与真实身份之间的微妙张力,俏皮地在不同的女性气质与风格间自如切换。

费茨,《自拍照》,1927年 图 Berlinische Galerie