在闯荡世界乐坛的华人指挥中,张弦是一个耀眼存在。

她在新泽西交响乐团任音乐总监10年,今年更成为西雅图交响乐团120余年来首位女性音乐总监。她与费城交响乐团、三人时光重奏组合作的专辑还曾斩获两项格莱美奖。

虽然活跃于国际乐坛,张弦始终心系中国舞台。

今年,她再添新职,受聘为国家大剧院管弦乐团首席客座指挥,“我一直希望中国能有比肩世界的舞台和乐团,国家大剧院及其乐团的崛起,满足了我所有的期待和愿望。”

在男性占绝大多数的“指挥丛林”里,女指挥的舞台,越来越开阔。

张弦

做好时间管理,指挥的心里要有一本账

“我和国家大剧院缘分很深。”早在2009年,张弦就在国大指挥歌剧《图兰朵》。2015年,她首次执棒国家大剧院管弦乐团演绎陈其钢《蝶恋花》,陆续合作六次音乐会、两次歌剧。

十年间,她见证了乐团的蜕变。

“这是我在国内合作最多的一个团,我看着它成长。”她欣赏乐手们日益丰富的演奏经验和愈发默契的配合,在这支年仅15岁的乐团身上,她看到了最宝贵的特质:核心力强、成员抱团,“一旦指挥被乐团信服,大家会全力以赴。”

作为音乐总监,吕嘉带领乐团以德奥经典为核心,广泛探索研习各大风格流派,创造了无数闪光现场,打造出有高辨识度的“蛋交”之声。“吕指把乐团建得很扎实。”谈及吕嘉,张弦语气中带着敬意。两人都师从郑小瑛,加上共同的意大利居住和工作经历,形成了许多艺术上的共鸣。

“国家大剧院‘一院三址’后,乐团的演出频次在增长,海外许多地方的演出正在衰落,这里还处于涨势,很难得。”曲目上,她看到了乐团可以挖掘的方向:从法国歌剧到现代歌剧,从亨德尔、海顿作品到现代交响曲,都有广阔空间,“更新或更老,两头都可以拓宽。”

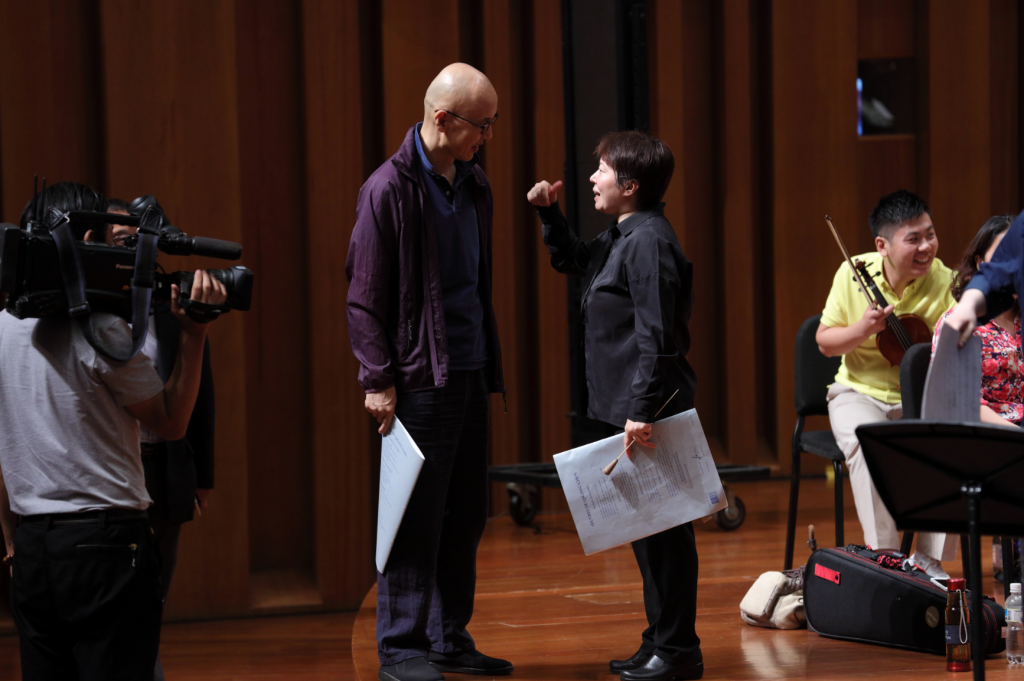

张弦和陈其钢排练《蝶恋花》

作为首席客座指挥,张弦未来会在每个乐季带来至少两套曲目。

2025/26乐季,她将和杨天娲演绎普罗科菲耶夫、布鲁赫的两部风格截然不同的小提琴协奏曲,以及拉赫玛尼诺夫《第二交响曲》;她还将与张昊辰合作拉威尔《第一钢琴协奏曲》、陈其钢《二黄》,以及莫扎特《第三十九交响曲》。

“交响曲由我定,协奏曲要尊重独奏家的意愿。”她和杨天娲是首次牵手,十年前和张昊辰演过《二黄》,“他的演绎有诗意、有内涵,是诠释这首作品的首选。”

曲目选择展现了张弦对乐团的音乐设想:一是带来新鲜内容,这一版“拉二”是奥曼迪版本,分谱一度失传,她在新泽西乐团图书馆发现并考证,十分罕见;二是发挥乐队专长,莫扎特作品是乐团的强项,乐手们对莫扎特音乐的演绎富有品味。

张弦和国家大剧院管弦乐团

如今的张弦,指挥身影频现纽约大都会歌剧院、芝加哥交响乐团、洛杉矶爱乐乐团、旧金山交响乐团、伦敦交响乐团、墨尔本交响乐团等世界级平台。

身兼新泽西、西雅图的音乐总监,未来还要常回北京,这样一个空中飞人,如何平衡繁忙日程,保持高能量?

“时间管理要精细,曲目规划要小心。”面对新曲她会留足准备时间,忙碌时期则会选择有把握的曲目减轻心理压力。同时,也要对乐队心中有数。

“比如,我和国家大剧院管弦乐团,彼此熟悉,清楚能力。如果飞去韩国,与不熟的乐团合作,还要演《春之祭》这样高难的作品,等于给自己三重压力:旅途劳累、曲目艰深、乐队陌生。”她强调,指挥要计划好精力、体力,不要透支,心里要有一杆秤、一本账。

频繁的跨国之旅,对她来说是家常便饭。“想做国际级艺术家,这是必须接受的挑战,要时刻应对长途飞行、时差困扰、身体不适等问题。”但她与经纪人定下规矩,不管飞多远,离家不超过两周,中途哪怕只回来休憩一两天,也是心理上的一种调试,“家是最能让人放松的地方。”最近,因为排歌剧《托斯卡》,她在芬兰呆了两个月,罕见破了例。

每次回北京,她都有回家的感觉。11岁来京,在中央音乐学院长大的她,惊叹于这座城市的日新月异,“我在的时候还只有三环。”每次回来,她必吃驴打滚、涮羊肉,这是出国多年的乡愁。

张弦对美食充满热情。“人的六感是相通的。”这位在意大利住过八年的指挥家,做意大利面很拿手,味道甚至比餐馆还好。在繁忙行程中,她坚守生活的小乐趣,那是指挥棒之外,对生命本身的热烈共鸣。

张弦

女指挥的破局之道,始终在于专业能力

“有的孩子会坐不住,我几乎没有感到痛苦。”幼年张弦学钢琴没有被迫。6岁开始,她每个周末会坐6小时火车,从丹东赶到沈阳音乐学院,只为上1小时钢琴课。11岁,她考入中央音乐学院附中,在黑白键上叩开音乐之路。

高考时,张弦进入中央音乐学院指挥系。大三,她迎来首次公演,指挥中央歌剧院演莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》,如同被扔进海里直接游泳,惊涛骇浪中,她发现自己对指挥的天然感应。

张弦和张昊辰

1998年,张弦赴美攻读指挥博士,文化、饮食差异是常见挑战,还有语言问题。当时教她西方音乐史的老师来自美国南方,口音很重,她每次都用录音机录课,晚上回去听好几小时,坚持五六个月才适应。

2002年,28岁的张弦在第一届马泽尔指挥大赛夺魁,人生轨迹被彻底改写。

她进入纽约爱乐乐团,成为马泽尔的助理指挥,随后升至副指挥。白天看排练、晚上听音乐会,6年的林肯中心时光,让她得以近距离观摩无数指挥大师和独奏大家的手笔。这段“长见识”的岁月成为艺术积淀的黄金期,那些乐谱上记录的细节处理至今仍让她受益。

“马泽尔的头脑、耳朵和记忆力,太惊人了。”张弦印象最深的是高效,他会精密计算每首曲目、每个乐章的排练时间,每一分钟都算进去,每一拍都有明确目的,“他都记在脑中。高效的指挥很受乐团尊重,大家都不喜欢浪费时间。”马泽尔推崇东方哲学,重视“精神准备”,认为精神上到位了,手也会到位。

面对纽约爱乐这样的百年老团,年轻的张弦也曾捏把汗。有一次,她只有一个上午排练《天方夜谭》,下午就要演出,所幸准备充分,顺利过关。

在这个时代,女指挥需要付出更多来证明自己吗?张弦坦言,行业中确实存在一些双重标准:“同一个错误,人们对男指挥更宽容,但对女指挥,部分人会更严苛,容易归因于她的性别。”但她坚信,破局之道始终在于专业能力,指挥必须能力先行。

“当100场音乐会有50场由女性执棒,女指挥的演出数量不断攀升,这种观念自然会消解。”她看到改变正在发生,有些美国乐团一个乐季约有20%-30%的音乐会由女性执棒,有些甚至能到50%。

从首席客座指挥张弦到助理指挥赖嘉静,国家大剧院管弦乐团也为女指挥提供了发光的空间。女指挥的舞台,越来越开阔。

张弦和王羽佳

张弦的老师郑小瑛,96岁高龄仍活跃在舞台上。“指挥确实是一份长寿职业。”她试着解析原因:手臂一直在动,相当于做有氧运动,对心脏有益;同时,指挥需要高度集中脑力,大脑不停地被刺激,也延缓了衰老。

“指挥过分严肃或过分放松,都可能对音乐的最终呈现造成折扣。”她认为,指挥绝非“强权”象征,而是音乐和乐手之间的“中间人”。这份职业要求指挥有高情商、有领导力,既能敏锐捕捉每一位乐手的状态,还要在千目注视中保持镇定,有强大的抗压能力。

“书中自有黄金屋,必须深刻透彻地理解总谱。”对年轻后辈,她强调,总谱是指挥的根基。收到一部新作后,她坚持先研读乐谱,培养“内心听觉”,而不是先听录音,成为录音的“傀儡”。

至于要不要背谱上台,她也很务实。“如果很熟,像德沃夏克《第九交响曲》、贝多芬《第五交响曲》,眼睛进进出出,反而容易看糊涂,背谱可能更流畅。”但如果没有200%的把握,宁可不背,也不要给乐团添乱。有些指挥要面子,非要背,结果酿成“车祸”事件,“给乐队造成负面的压力,是指挥的失责。”

张弦仍对指挥大师克莱伯心怀景仰。她欣赏其“不打拍子,只挥音乐神韵”的境界,那些古老的录像至今仍是她的艺术养分。最近研读克莱伯书信集,她还在这位大师身上发现了幽默本色。

张弦和宁峰