漫长的夏天终于要过去了。天气凉爽了一些,适合到处走走,带一本书。

《积弊:清朝的中叶困境与周期感知》

孙明/著,上海人民出版社·世纪文景,2025年9月版

推荐人:黄晓峰

推荐语:

本书作者从《清朝经世文编》入手,梳理了乾隆后期至咸丰朝的政策与法度,并通过陶澍、洪亮吉、魏源、包世臣、龚自珍等经世官僚和名儒对于整个时代的总体性判断,即王朝中叶必然出现的“积弊成敝”,反复思索困境的生成机制,希望在制度理念的调试下扭转局面。当然,结果我们现在早已知道,清王朝无可奈何地走向了历史的垃圾时间。

很喜欢这本书的书名,因为有一种极强烈的宿命感,或者有一点玄学意味。不过,我认为这其实是一部极为严谨的历史哲学著作,能激发读者的细致思考和感悟,绝非归于宿命所能概括。因为本书涵盖面很广,所以只能写一点很片面的阅读体会。

作者所说的中叶指的是嘉庆、道光两朝并向前向后稍作延伸。一个很有意思的问题是,我们现在当然可以根据清王朝的延续时间对折一下,大致确认其中叶所在,但身在其中的洪亮吉、魏源等人,又是如何意识到的?这其中首先是源于他们对周、汉、唐、宋、元、明的王朝变迁的认识,这种认识确实有对历史周期感知的玄学意味,同时更有他们对时代总体性的判断:

“中叶”不是绝对的某个时长之中,而是一个特定的政治时间概念,通过将“当今之世”与历代王朝之中叶比照来确定。而据以比照,能够与“中叶”的标签对应的,也就是那个时代的总体性状态。(第8页)

这种总体性的判断,很大程度上来自这些经世官员对制度发展的认识。他们往往都持有“法立弊生”“法久生弊”的原罪式观念(9-10页)。从第一章的讨论看,清朝制度建构的出发点——“法意”——是吸取晚明言路激荡之弊:

从题本到奏折、从内阁到军机处,这一系列政治制度的变革,恰是君主要将信息权在内的诸般大权独揽而发动的制度变革,破除壅蔽便是重要宗旨。

以明末“历史教训”为不断言说的事实根据,以批评和防范士大夫私心私利为基本内容,以乾纲独断为方向。(39-48页)

简单地说,清王朝的制度改革就是建立在君主和大臣互不信任的基础上,通过各种手段、措施保证政令能走出紫禁城。既要乾纲独断,又开放言路,所以言官也很为难:

如既许风闻言事,又禁奏事不实;既云不拘文字,又忌措辞太激。且所谓狂妄偏袒,当奏不奏等忌禁,又漫无标准,最终是非,衡之于皇上。无怪风宪之官,咸以科道为进身之阶,而不认为终身之职也。(44-45页)

第二章讨论“法立弊生”和“法久弊生”的问题,作者通过对漕运、盐务、河工等大政弊端的分析,指出:

制度体系的生长有其内在动力。积弊之“积”,首先就是制度积沿增附。除了以“法”,特别是“成法”“定制”“定例”来指称的正式制度,当时政事运行是靠“例”“案”甚至惯行规则(包括“陋规”)等大量非正式制度来支撑的。时人所认为越来越多的导致积弊沉重的“法令”“制”,主要指的便是此类它们在成法的空隙处繁衍,处于制度化进程中的不同阶段,但均属制度体系之内,是拥有制度效力的非正式制度规定。(54页)

非正式制度规定弥漫于清中叶的各项行政活动中,特别是当时重大的财政亏空问题,作者列举了当时的一些办法:设法、弥补、挪移。其中的“设法”,如对于民生基础工程,“官吏往往先为设法起见,度其可以侵渔若干,然后奏请兴举。不特上司通谋,抑且贿属部议亦云设法不得不然”。财政后果是“所设之法,聚敛于民,十之七八;侵盗于国,亦十之二三也”。(91页)我觉得有点像我们现在所理解的“立项”。

如作者所判断的,清人知道要靠制度才能祛除制度之弊,但又忧心制度带来新问题。当然,不无荒谬的是,鸦片战争以及后来太平天国运动爆发,这个问题竟然迎刃而解,因为各级官员可以各种“设法”了,只不过,那就不是中叶的问题了。

作者在第三章讨论的是制度与风俗的问题,对于近年来很多学者强调风、风俗、人心在清代中期的影响,作者则是将制度与风俗结合起来讨论:

在引人瞩目的“风俗”“人心”背后,积势更为根本。无“积”不成“习”与“势”、不成“人心”与“风俗”,它们本身就是带有“积”的因果逻辑与特质的概念。“人心”“风俗”是“积”的结果也是“习”“势”的表现,尤其是颇具道德意味的表现。积势的表现是风俗,关键是士习,但积势作为一个阶段性、整体性的问题,并非风俗、士习可以概括净尽。(162页)

最根本着眼点,是“治运”,即应对积势,次要的才是“治人/民”。造化、气运已经变了,只是这气运和造化并非仅仅是秩序、风俗、道德的衰败,不能停留于将风俗作为观察历史动态的概念视角,而且要重视作为成风成俗之原因、机制和动力的政治、行政、制度之“积”。所以,作者在本章的总结用的小标题是有点玄学意味的“太上治运荒”。

第四章讨论的是如何在19世纪从嘉道至同光这一相对长的不乏起伏的时间段中观察体认时人对政治形势与趋势的理解和判断,并探问这一判断的思想资源为何,也就是何种政治思想与观念支撑了中叶以降清朝君臣对王朝政治的反思与延续。(209页)清人从经学到史学中寻找中叶的论述,嘉道年间的士人并未如清初士人那样认为中叶仅仅是末世的通道,他们既有强烈的危机感,同时又认为完全有转圜的可能。所以,本章的题目是穿过“中兴”的“中叶”:“从洋务运动到清末新政,在改革去弊的同时,政治与行政风习继续惯性滑行,例案制度继续增加,积弊之势遇“裱糊”有缓解而实际不减,这也是中西、古今、新旧杂陈竞合的历史生长。”(294页)

“积弊”就像《三体》中的“水滴”,从清王朝的中叶一直穿透到末叶,仿佛炸响了一串绵延百多年的鞭炮。

《江南以南:被湮没的严州府》

杨斌/著,上海译文出版社·火与风,2025年7月版

推荐人:臧继贤

推荐语:

这是一部地方史著作。在一本书的体量里书写地方史,很难做到面面俱到,但通读完全书,也能自己总结出严州的特点来,比如最根本的问题是地处山区,耕地少,经济欠发达;没有经济的支持,能在科举中中举的文人也相对较少;但又因风景优美,严州很容易成为文人墨客官场失意时的理想避难之处等等。标题里“被湮没的严州”可能有三层意思:一是被新安江水库淹没的严州,二是被天平天国烧毁的严州,三是指被作者遗忘的家乡。根据作者在书里的说法,在地区分析的框架中,严州是有些尴尬的。虽然紧邻杭州,但并不属于学术界讨论的所谓太湖流域的江南地区;虽然属于施坚雅归纳的东南沿海,但严州同浙江沿海地区和福建省也是千差万别。所以从这个角度考虑,作者为家乡写一部特别的地方史还是非常有意义的。

《救猫咪》

张君怡/著,四川文艺出版社,2025年4月版

推荐人:顾明

推荐语:

“救猫咪”是编剧的一个经典理论,由美国著名编剧、作家布莱克·斯奈德提出,形容在好莱坞主流商业片中,让观众对主人公迅速产生好感并支持他的一些桥段,就好比你在路上看到一个人正爬到树上去救猫咪,你会立刻对这个人产生好感,并希望他能成功救出猫咪。但在本书中,“救猫咪”仅仅只是它的字面意思。作者因为一次善良的救助,而带来一次一次的痛苦煎熬和沉重打击。在书里,她事无巨细地回忆了如何领养携带猫瘟病毒(领养时并没有体检出)的流浪猫卡罗,短暂的温馨相处时光,猫瘟发作后的救治过程等,以及短短一个月内,这个病毒如何传染给家中三只原住民猫——黑格尔、凡·高和白居易,并相继夺走其中两只的小生命。作者和男友不得不一再面对这个痛苦煎熬的救治过程,以及小猫的离去。所以,这是一本让人看了很痛心的书。而这个残酷的过程,正好发生于疫情期间。所以,家里的病毒夺走了或刚领养或已陪伴多年的小猫,屋外的人们则时时戴着口罩,保持一定的社交距离。书中,作者穿插着回忆了几只猫的猫生,同时也讲述了自己的人生,可以看到一代人的成长经历。这本书可以说是作者对一下子失去三只猫的心理疏解,某种程度也是她的人生的自我救赎。

《李斯佩克朵时刻》

【法】埃莱娜·西苏/著 郁梦非/译,北京联合出版公司·新行思,2025年9月版

推荐人:方晓燕

推荐语:

一九七八年十月十二日,在巴西作家克拉丽丝·李斯佩克朵逝世近一年后,法国女作家、詹姆斯·乔伊斯的研究者埃莱娜·西苏第一次读到了李斯佩克朵的小说。十年后,她出版了《李斯佩克朵时刻》,用李斯佩克朵的语感致敬了李斯佩克朵。与其说这是一本评论集,倒不如说,这更像是一位女作家献给另一位她挚爱的女作家的散文诗:

有一些女人,我不愿谈论,不愿在谈论时远离,不愿在谈论时使用那些远离事物的话语,不愿话语的脚步声覆盖事物的脉动,不愿话语落在事物上,冻结它们轻微的颤抖,令它们不和谐,使它们喑哑……有一些女人,我不能用脱口而出的词语对外部谈论她们,那会发出噪声。要用爱,为了她们声音中极致的敏感。要用尊重,为了亲密中的细腻。她们谈得很深,很密,声音轻轻地绕到事物背后,将事物提起,轻轻地浸没,把词语拿在手里,将它们无限灵巧地放置在事物近旁,呼唤它们,轻晃它们,不拉扯,不催促。有一些女人说话,为的是提醒、拯救,而非责备,她们的声音几乎隐形,仔细且精确,如灵巧的手指,迅捷如鸟喙,然而,不为捕捉和言说,她们的声音只是待在事物近旁,宛如它们发光的影子。(《生如橙子》)

在最苛刻的作品歇息的地方,她前进。然后,在哲学喘不上气的地方,她继续前进,走得更远,超越一切所知。在理解之后,一步一步,颤抖地走进这个世界令人发抖的不可理喻的深度之中,伸出细腻的耳朵,聆听星辰的声音、原子的轻微摩擦声、两次心跳之间的寂静。注视这个世界。她保有无知。她没有读过什么哲学家的书。然而,我们有时候真的能听到他们在她的森林里呢喃。她发现了一切。一切与人类激情相悖的运动、对立面之间痛苦的联姻,它们构成了生活本身,恐惧与勇气(恐惧也是勇气),愚蠢与智慧(一个也是另一个,就像美女也是野兽),匮乏与满足,渴即是水……(《在一只苹果的启发下》)

所有关于知识的课程都从克拉丽丝·李斯佩克朵的文本中悄悄地滑到我们的膝盖上,但它们讲授的是生活的知识,而不是知识的知识。生活的知识中首要的一点就在于懂得不知道,这不是不懂,而是懂得如何不知道,如何不让自己被一种知识禁锢,如何比自己已知的懂得更多和更少,懂得不理解,绝不在此处落脚。关键不在于什么都不理解,而是不让自己受困于理解。(《真理作者》)

《秘密社会的秘密:清代的天地会与哥老会》

贺喜、科大卫/著,北京师范大学出版社,2021年12月版

推荐人:韩少华

推荐语:

这是一本讲述“秘密”的书,以“秘密”始——第一章叫“让我们告诉你一个秘密”,以秘密终——全书终于“请您不要说出去,好吗?”。

这个秘密是什么?就是“天地会和哥老会的秘密就是没有秘密”。

我从本月我们发的一篇书评《〈秘密社会的秘密〉:重构清代会党史》了解到这本书。这篇书评对于该书的林林总总已经讲得很详细了,那就不再多重复了。以下仅引用本书伊始对德国社会学大师齐美尔关于秘密的论述的归纳的引用:

秘密与社会关系

您以为您认识我,但是您不知道我的秘密。

可能做了好事不欲张扬,

更可能触犯法例需要隐瞒。

您做我的朋友,需要尊重我的秘密。

我给您我的秘密,秘密就是我们两人所有,别人没有的东西。

您把秘密出卖给别人,我们之间再没有这个别人没有的东西。

即使他人进来,我们也没有必要与他们/她们分享所有的秘密。

在秘密前面,人是不平等的,有些人知道更多秘密。

有些知道更多秘密的人,有责任保守秘密,使之继续仍为秘密。

没有我们的秘密的人,也不喜欢我们有秘密,

不知道我们的秘密的人,以为我们的秘密针对他们/她们。

以为我们的秘密针对他们/她们的人,想知道谁知道我们的秘密,

更想知道谁知道更多秘密。

为了保存我们的秘密,我们的秘密需要承传。

传得多了,承传只是一种仪式。

其实,除了怎样做仪式,我们都已经忘记了要保存什么秘密。

他们/她们以为我们有什么秘密,

最后发现我们的秘密就是我们没有秘密。

但是谁都不要说,这是我告诉您的秘密。

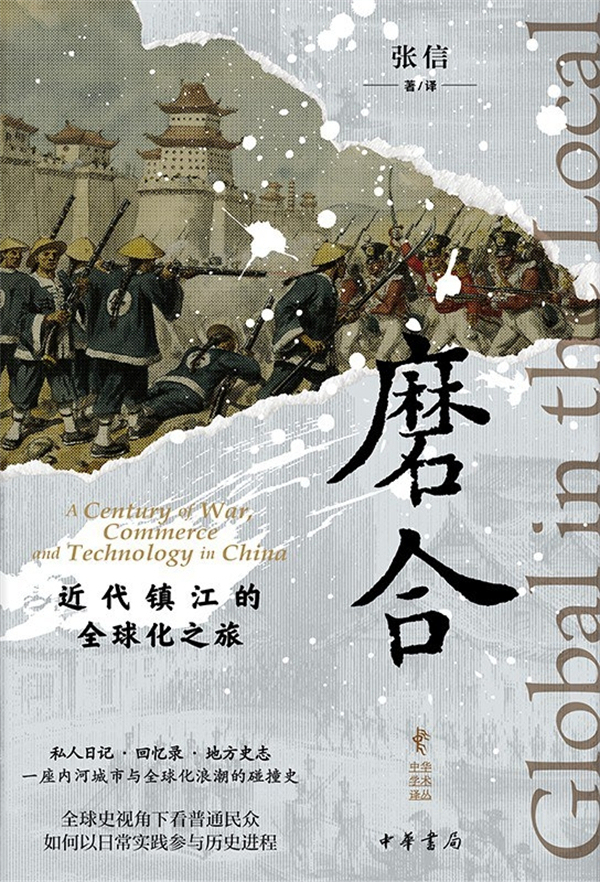

《磨合:近代镇江的全球化之旅》

张信/著、译,中华书局,2025年9月版

推荐人:于淑娟

推荐语:

看到书讯就非常有兴趣一读的书。

讲到近代中国城市,上海、北京、广州、天津、武汉都有不少研究。个人的阅读经验里,有关上海的研究看过很多,也听过很多学者讲述,要说近年来个人最有兴致的阅读,大概是赵世瑜教授的《猛将还乡:洞庭东山的新江南史》——它没有专门着眼于上海,但我觉得这是一个很别致的角度,从这个角度看上海很有意思。至于近代北京,几年前曾与北京大学的唐晓峰教授有过一次访谈,谈老北京的近代性,至今印象很深。为什么对镇江有兴趣?因为在我的学习经历里,谈起镇江最受关注的问题就是其兴衰变化。就像一个泯然众人的“好学生”,大家都问,“好学生”为啥不行了?那这位失意的“好学生”究竟经历了什么?说法很多,但好像完整讲这个故事的不多。

《磨合》的英文书名是The Global in the Local: A Century of War, Commerce and Technology in China,“镇江”即题目中的“local”,但它并没有直接出现在标题里。日前,作者在国内高校的演讲中以“全球寓于地方”来阐述他的研究理路,也在直播中坦言原本他想通过五个长江沿岸城市——安庆、芜湖、镇江、扬州、南通,来讲述近代中国在全球化之下发生了什么。所以,作者的学术野心是明显的。细读《磨合》的“中文版序”会有更深的体会——这是一篇很长的学术综述,作者表明他想着重了解的是中国地方社会与19世纪和20世纪初全球变化之间的互动,他的目光集中在普通人的生活,看他们如何与全球变化磨合。

回到镇江的故事,作者从战争、贸易网络和西方技术(蒸汽船)三方面展开。这三者是推动全球化的主要动力,任选其中之一都可写成一本书,而作者将这三方面都落在镇江,由私人日记、回忆录、报纸、地方史志等微观史料徐徐展开这幅历史画卷,令读者看到了许多细节。特别是战争的部分,细致地呈现了英军是如何入侵镇江的,镇江城内外百姓面对英军侵城的不同预期、不同心理,更有镇江城内遭受的屠戮,读之令人心头一紧。相较而言,贸易网络和西方技术的部分,也有微观上具体人、事的精彩呈现,但这两部分——“跨区域贸易与亚洲网络”“中国社会与西方技术”,每部分以四十页左右的篇幅统领三章内容,由全球落在镇江,更要在他人论述之外体现作者的学术思考,我觉得更能见作者在叙述上的把握力,如何举重若轻地取舍、有节制地将大题目落地。读这两部分的时候,经常碰到一些点,觉得一定是有另外的故事,但如果真延伸出去讲,必定又是长长的故事,而打断了原本的叙述节奏。

总之,从最初想要一读的好奇来说,这部书给我了一个解答,又有掩卷而思的余味。

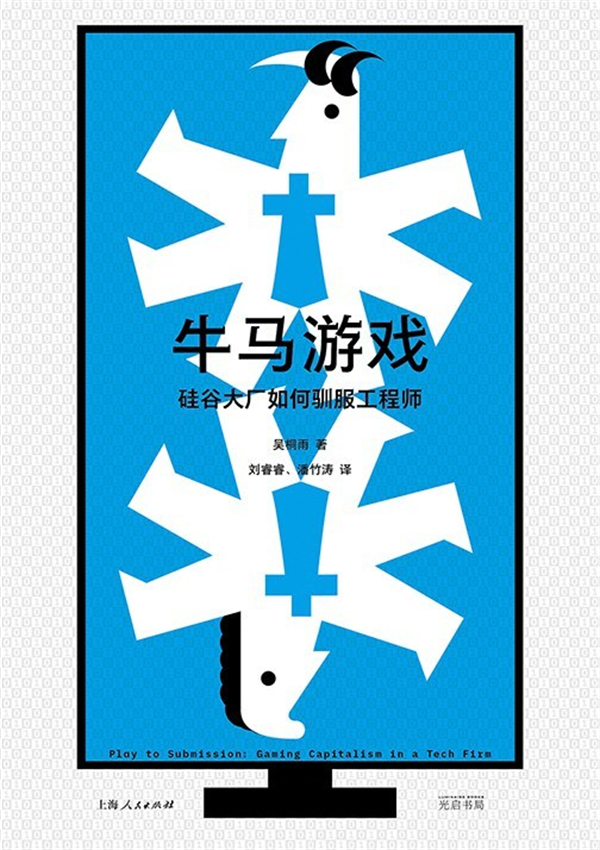

《牛马游戏:硅谷大厂如何驯服工程师》

吴桐雨/著 刘睿睿、潘竹涛/译,光启书局,2025年8月版

推荐人:龚思量

推荐语:

读完这本书,似乎能体会到一种疲惫感。在科技大厂工作的程序员,或是自我标榜,或是被赋予“游戏玩家”的身份。随之而来的是工作中层出不穷的“游戏任务”,正如书中所说,对于新一代的年轻人,将工作转化为游戏任务能更好地激发出他们的自驱力。

但这种掩饰会带来深深的疲惫。作为游戏玩家,我们能决定什么时候下线,退出游戏,回到现实。而这些工作者就像《头号玩家》中的角色一样,不断投入这场假装成“游戏”的工作中。书中的一位工作者在即将升职的时候,突然选择辞职,他的选择震惊了同事,而他却表示自己实在是太累了。除了在工作时间完成“工作游戏任务”之外,所有人都知道他对于游戏的痴迷,以至于会去游戏平台上找他询问工作事宜,这让他无法停歇。

或许我们会问,为什么他们不能摆脱这种模式,将工作就视为工作,把它和游戏区分开?这是由于欧美游戏发展的历史上,编程与游戏有着紧密的联系,程序员往往也热衷于游戏,游戏在他们的生活中占据着重要的地位。而那些对游戏毫不感冒的同事,反而会成为异类。在这个意义上,公司巧妙地利用了员工的兴趣,以他们所熟悉的模式“驯服”了他们。

《派系分合与晚清政治(1885-1898):以“帝后党争”为中心的探讨》

林文仁/著,上海人民出版社·世纪文景,2025年1月版

推荐人:彭珊珊

推荐语:

旧书新版,晚清史学者林文仁教授的代表作,颇受好评的政治史作品。作者的博士论文完成于2002年,大陆首版于2005年。旧书的好处是经过了时间的检验,以及同行学者充分的探讨,算是“严选”。此次再版时序言及脚注中也呈现了学界的讨论与商榷,以及作者的回应。

这本书聚焦1861-1898年的晚清政治,以“派系”为核心线索,梳理同治、光绪时期(重点是1884年“甲申易枢”后)清廷内部权力结构的变动。前期权力斗争可归纳为“恭醇之争”与“南北之争”两条脉络,而1884年之后,权力博弈逐渐演变为以“帝(光绪)后(慈禧)党争”为核心的新格局。尤为精彩的是第三章“中日甲午战争期间的派系角力〈1894-1895〉”详述派系矛盾如何以论和论战为舞台,进行着惨烈诡谲不下于战场厮杀之权斗,以及淮系北洋控制权随此役而丧失的结果。

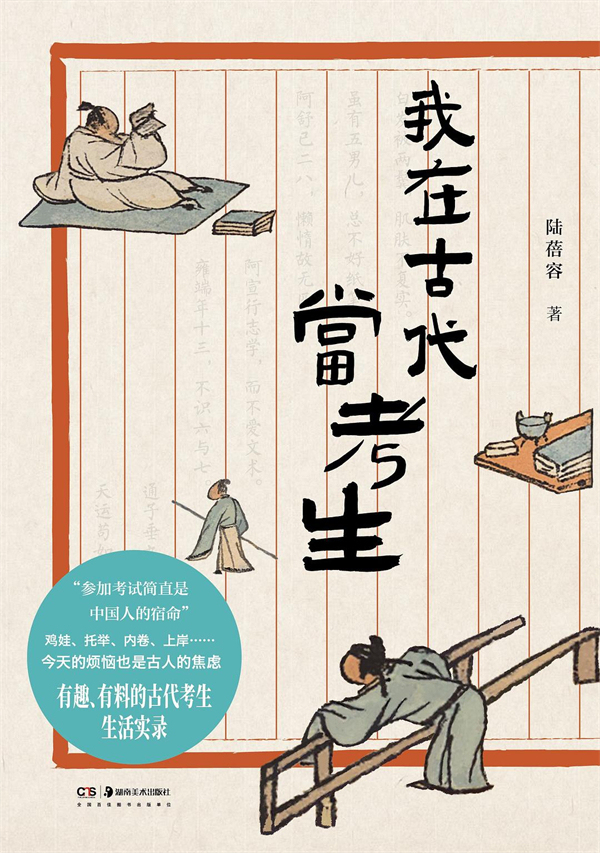

《我在古代当考生》

陆蓓容/著,湖南美术出版社·浦睿文化,2025年8月版

推荐人:杨小舟

推荐语:

国庆假期宅家,拿起这本小书,一不留神就读完了。几个小时不看手机并获得些许心灵安慰,这样的文化消费可真划算。

本书并非科举制度的学术著作,主要内容是基于作者在美术学院研究生大课的课堂实录扩展而来的。结合作者陆蓓容的书画史专业研究,全书选取了六个小切口(考生资格、学了什么、爹的作用、赶考、逆天改命的梦、失败者的出路),图文并茂地解释了古代考生及其家族为了维持和提升社会地位前赴后继的面貌。这样的内容安排,跳读或者停下,都不会有损阅读体验,感觉制作成视频也很合适。

最有意思的部分是“逆天改命的梦”一节。由于科考入仕是古代读书人唯一的上进之道,必然带来焦虑,因此在考经之外还出现了很多文创产品,为考生提供情绪价值。比如明万历年间的《明状元图考》,画工精良但内容粗糙,相当于现代的《哈佛女孩刘亦婷》。再比如以谐音梗为主要创作思路的“二甲传胪”和“连中三元”,衍生出螃蟹夹芦苇、三颗香橼或三只猴子的纹样。吉祥话确实是我们传统文化中非常有活力的部分。这样的生意源远流长也有其道理:人们更愿意为形式买单。文创生意与时俱进,出现“紫腚能赢”紫色短裤和“放青松”绿植也就不奇怪了。

科举竞争激烈,如同现在的考公,大多数人是失败者。不走这条路,还能干什么?本书的最后一节“失败者的出路”按摩了我的心灵:绝大部分读书人落榜之后都还活着,有的活得还不错。有一个口诀颇具参考价值:“一流举子二流医,三流堪舆四流推。五流丹青六流相,七僧八道九琴棋。”医生也许现在也不太有人想做了,其他几个仍然是不错的就业方向。当然,关键是看你自己真的想做什么。

《想象的生活:与阿尔维托·曼古埃尔对谈》

【加】阿尔维托·曼古埃尔、【瑞士】西格林德·盖泽/著 王青羽/译,南京大学出版社·守望者,2025年8月版

推荐人:朱凡

推荐语:

何为阅读?为何阅读?畅销书《阅读史》的作者阿尔维托·曼古埃尔或许是最适合回答这些问题的人。在这本薄薄的对话集中,书籍存在于他讲述的每一个人生片段之中。

曼古埃尔在童年时期没有在父母身边长大,而是跟随保姆艾琳生活,阅读自童年起就在他的人生中占据重要位置。曼古埃尔在四岁时就发现自己能够阅读,他从很小的时候就已经理解,自身之外的世界也存在于书本之中:“当我读到一则关于友谊的故事,我想,这是一种人生的可能,也许有一天我也会经历。当我读到死亡,我想,这也将会是我的命运。我所感受的真实往往是书本中的真实,是文字构成的真实。”曼古埃尔还写到,与阅读书页上实际印刷的内容的成年读者不同,“儿童总是带着编辑的目光读书:他们在头脑中修订、重组故事,删减无趣的内容,改变不合适的修辞,重写不合理的情节……”对于在阅读中长大的人来说,或许就是在与书本的协商之中,获得了对于世界的理解。

曼古埃尔的私人图书馆有四万册藏书,每一本都翻开过,有些读过两百遍,有些只读了一个字,他对此做了这样的描述:“我和书籍的关系,对应着我和世界的关系,后者是前者的复刻。我不会看每一棵树、每一片云,不会和每一个人说话。但我知道它们存在,它们是完整世界不可或缺的一部分,而我身处其中。” 在曼古埃尔看来,人类的想象力是一种生存工具,正是在对可能发生的事件的想象构成了解释世界的基础,这种能力被用来回答关于我们自身、关于人与万物关系的问题。

曼古埃尔另一重为人熟知的身份是博尔赫斯的伴读书童,他经常在谈话间提及博尔赫斯的教诲或观点。比如,“文学不是只准爱一人的爱情体验。恰恰相反,它鼓励我们同时拥有许多‘爱人’”;又如,“阅读不是必须的,因为幸福感也不是必需的”。

《走向三国:汉末群雄割据史,190-220》

单敏捷/著,中华书局,2025年5月版

推荐人:钟源

推荐语:

本书聚焦东汉末年至三国鼎立的这三十余年间,群雄势力崛起、演进与重组的历史过程,尝试通过对基本史事的重新审视,分析各主要军阀集团的内部矛盾以及军阀之间的利益纠葛。作者没有受限于何兹全、田余庆、方诗铭等前辈学者的结论,敢于突破、质疑,细致梳理文本,给出颇多掷地有声的见解。比如:袁绍为何否认献帝的合法性,甚至说他“无血脉之属”?作者注意到,袁绍起兵时少帝尚未被杀,于是他可以完全无视献帝,不承认献帝及董卓控制的洛阳政府的合法性,并号召天下人与之对抗。这也极大影响了后续袁绍对“迎献帝”的态度。而曹操方恰好利用这一点,在后来的历史书写中塑造了袁绍和兖州诸将心怀异志、先私后公,曹操虽然实力弱小但为扶汉室奋不顾身的形象。在这一历史书写的背后,作者进一步指出其反映了曹操的发迹一定程度上是依附于袁绍的,在袁绍议废立时,曹操的实力还太弱,没有太多发言权,不是人们关注的焦点,后来才更易于调转船头。袁绍得知曹操迎献帝后十分愤怒,将此视作对自己的背叛,至此,袁曹同盟破裂,最终促成了二人的决战之局。